皮肤作为人体最大的器官,其表面分布的痣如同星辰般点缀着每个人的生命图谱。这些或深或浅的色素沉积,既承载着东方面相学的玄妙解读,又在现代医学的显微镜下揭示着健康密码。从古至今,人们既用“眉间朱砂”形容美人痣的灵动,也通过“ABCDE法则”警惕着黑色素瘤的威胁。本文将透过百种痣相的视觉图谱,解析其形态特征、文化隐喻与医学价值。

一、痣的形态学图谱

正常痣的形态呈现丰富的多样性,医学界根据组织学特征将其分为交界痣、混合痣与皮内痣三大类。交界痣多呈扁平状,直径常小于6毫米,色素分布均匀,边缘清晰如工笔画勾勒,常见于手掌、足底等表皮与真皮交界处。皮内痣则多隆起于皮肤表面,质地柔软如天鹅绒,表面常伴毛发生长,这种毛囊穿透现象正是其位于真皮层的组织学佐证。混合痣兼具两者特征,如山水画中的泼墨与工笔交融,其深浅不一的色素沉淀暗示着表皮与真皮的双层分布。

在颜色谱系中,痣的色谱从浅褐到深黑跨越数十种色阶。皮肤镜观察发现,正常痣的色素网络呈规律性分布,如同精密编织的渔网,每个网眼间距均匀,分支角度对称。而特殊形态如蓝痣因黑色素沉积于真皮深层,经皮肤散射形成独特钢蓝色泽,这种“廷德尔效应”使其在皮肤镜下呈现云雾状结构。

二、医学评估体系

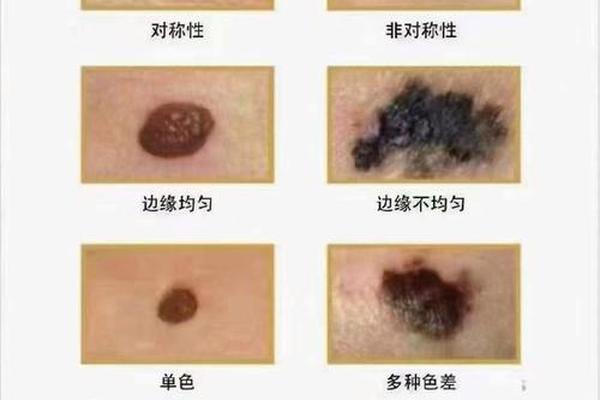

现代皮肤科采用多维度评估体系,皮肤镜技术将诊断准确率提升30%以上。该设备通过偏振光穿透角质层,可观察到色素网络的微观结构,正常痣呈现“鹅卵石样”或“球状”排列,与黑色素瘤的紊乱结构形成鲜明对比。临床常用的ABCDE法则中,正常痣应满足对称性(Asymmetry)、边缘规整(Border)、颜色均一(Color)、直径小于6毫米(Diameter)、无短期演变(Evolution)。

值得警惕的是,某些特殊部位的痣具有更高关注价值。如甲母痣可能延伸至甲板形成纵行黑线,足底痣因持续摩擦存在潜在风险。研究发现,中国人黑色素瘤60%发生于肢端部位,这与白种人的好发部位显著不同。皮肤镜下的“平行沟模式”成为鉴别肢端良恶性病变的重要标志。

三、痣相文化解析

在东方面相学体系中,痣被赋予命运解码器的神秘色彩。《神相全编》记载着百种痣相的吉凶预兆,如“眉藏黑子者智渊”的智慧象征,“唇畔朱砂”的富贵隐喻。这种文化建构将人体拓扑为宇宙微缩模型,额顶对应天廷,下颌象征地阁,特定位置的痣成为命运轨迹的注脚。现代人类学研究显示,这种“体相符号学”实则源于古代医学观察经验与占星术的结合,如耳垂痣与肾脏健康的关联猜想。

但需要清醒认识的是,面相学中的“桃花痣”“克夫痣”等说法缺乏科学依据。统计学研究显示,面部特定位置痣的数量与婚姻状况、事业成就无显著相关性。这些文化标签更多反映着集体潜意识中的审美偏好,如18世纪欧洲流行的“美人斑”时尚,实为对天然痣的人为模仿。

四、医学处理决策树

对于影响美观或存在风险的痣,现代医学提供阶梯式解决方案。直径小于3毫米的表浅色素痣,Q开关激光可选择性破坏黑色素细胞,治疗后复发率约5%。手术切除仍是金标准,采用分层缝合技术可使瘢痕宽度控制在1毫米内,特别对于发育不良痣,完整切除并进行病理检查至关重要。新兴的光动力疗法通过靶向光敏剂,正在探索无创祛痣的可能性。

预防性处理需权衡利弊。研究证实,普通痣的终生恶变概率仅为0.1%,而反复激光刺激可能增加细胞异型风险。临床指南建议,除易摩擦部位或出现形态改变的痣,一般不主张预防性切除。防晒作为基础防护,可使痣的异变风险降低40%,尤其需注意UVB波段对真皮深层黑色素细胞的损伤。

从皮肤镜下的微观世界到面相学的宏观叙事,痣的认知史恰是人类探索自身奥秘的缩影。未来研究可向三个维度延伸:基因测序技术解析痣的遗传密码,人工智能建立皮肤镜图像数据库,跨文化比较研究揭示痣的符号学差异。建议公众建立理性认知框架——既不必对身上每颗痣战战兢兢,也需对特殊变化保持医学警觉,让这些皮肤印记真正成为健康的晴雨表而非心理负担。