从医学角度来看,嘴角痣的本质是皮肤表层黑色素细胞聚集形成的良性病变。现代医学提供了多种去除方法,包括激光治疗、冷冻疗法、手术切除等,但这些技术需严格遵循医疗规范。例如,激光治疗通过高能量光束精准破坏色素细胞,适用于直径小于5毫米的浅层痣;手术切除则用于较大或形态异常的痣,能彻底清除病灶并进行病理检测,但可能伴随瘢痕风险。

嘴角区域因神经密集、血液循环丰富,操作风险显著高于其他部位。临床案例显示,不当的祛痣操作可能引发感染、色素沉着或神经损伤。尤其需警惕痣的潜在恶性变化,若发现痣体突然增大、颜色不均或边缘模糊,需优先进行医学评估而非盲目祛除。专业医生的个体化评估成为关键——需综合痣的病理性质、位置深度及患者体质,选择最优方案。

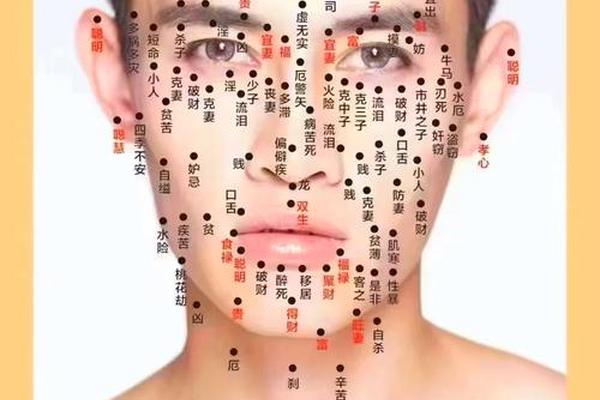

二、传统痣相学的文化隐喻与争议

在传统面相学中,嘴角痣被赋予复杂的象征意义。古籍常将其与“食禄”“口福”关联,认为此处痣象征财富积累与人际魅力;亦有观点认为其预示“口舌是非”,需谨慎处理。这种文化认知导致部分人因迷信观念抗拒祛痣,或过度依赖民间偏方,反而延误科学治疗。

现代人对传统痣相的态度呈现分化。一部分人将祛痣视为打破命运桎梏的主动选择,另一部分则将其保留作为个人特色符号。这种文化冲突反映了社会对个体自由与传统文化认同的博弈。值得注意的是,面相学缺乏科学依据,过度解读可能引发心理焦虑,理性看待传统观念成为平衡点。

三、祛痣决策的多维度考量框架

祛除嘴角痣的决策需构建多维度评估体系。医学必要性是核心:若痣体频繁摩擦、形态异常或影响功能(如影响口腔闭合),则建议积极干预。美学需求应结合面部整体协调性,例如浅色小痣可能成为独特辨识点,而突兀的大痣可通过微创技术改善。

社会心理因素亦不可忽视。研究显示,因容貌焦虑选择祛痣的人群中,30%术后出现心理落差,认为“祛痣未达预期效果”。术前心理评估与医患沟通至关重要,需明确告知术后可能的色素沉淀、瘢痕形成等风险,避免理想化期待。瘢痕体质、免疫疾病患者等特殊人群需制定个性化方案,如优先选择非侵入性治疗。

四、术后护理与长期管理策略

成功的祛痣治疗离不开精细化护理。术后72小时为黄金修复期,需保持创面干燥、避免微生物感染,并禁用刺激性护肤品。防晒成为关键环节——紫外线不仅加剧色素沉着,还可能激活残留黑色素细胞。建议采用物理防晒(遮阳帽、口罩)与化学防晒(SPF30+广谱防晒霜)结合的方式,持续3-6个月。

长期管理需关注复发风险与皮肤健康监测。约15%的激光祛痣案例在2年内出现原位复发,可能与治疗深度不足或黑色素细胞再生有关。定期皮肤镜复查、建立个人色素病变档案,有助于早期发现异常变化。对于多次复发或病理检测提示非典型增生的病例,可考虑联合光动力疗法抑制细胞活性。

结论

嘴角痣的祛除绝非简单的美容行为,而是融合医学判断、文化认知与个体价值的复杂决策系统。现代人应在尊重科学规律的基础上,辩证接纳传统观念中的合理成分,通过医患共谋制定个性化方案。未来研究可进一步探索微创技术对神经组织的保护机制,以及基因检测在痣体恶性风险评估中的应用,为这一跨学科课题提供更精准的解决方案。