在中国传统文化中,人体上的痣常被赋予神秘的象征意义。从《黄帝内经》的“有诸内必形诸外”到民间流传的“痣相顺口溜”,人们试图通过痣的位置、颜色和形状窥探命运与性格的密码。这种观念根植于古代相术与中医理论的结合,却也因缺乏科学依据而备受争议。本文将从历史渊源、理论体系、现代科学视角及文化价值四个维度,探讨古代痣相学的内在逻辑与当代意义。

一、历史渊源:从相术到民间信仰

痣相学的起源可追溯至先秦时期的相术典籍。古代相术将人体视为宇宙的缩影,认为痣如同星辰分布,暗藏命运轨迹。敦煌文献中发现的唐代《相痣图》记载了近百种痣相的吉凶判断,如“脚底三痣主官运”“耳垂红痣兆富贵”。至明清时期,痣相学与中医的“五运六气”理论融合,形成了“痣色应五脏”的学说——例如鼻头痣对应脾胃,色泽晦暗则预示消化系统疾病。

这种观念在民间进一步演化出地域性差异。江浙一带流传“眉里藏珠,老来有福”,认为眉毛中的痣象征晚年福泽;而北方则有“颈后苦情痣,姻缘多坎坷”的说法,将颈部痣相与情感波折关联。这些民间解读虽缺乏统一体系,却反映出古人对身体符号的哲学化阐释:痣不仅是皮肤标记,更是命运密码的载体。

二、理论体系:部位、色泽与形状的象征系统

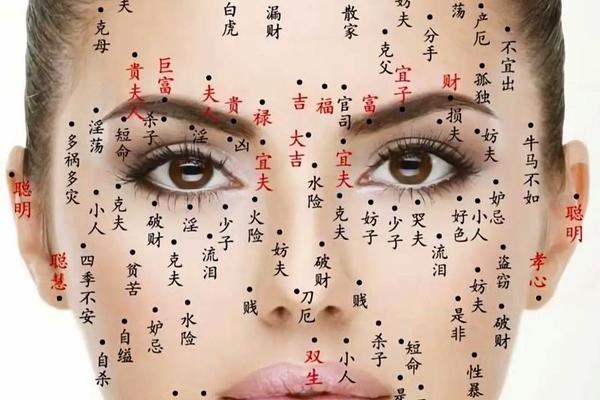

古代痣相学建立了严密的象征系统。在部位对应上,面部被划分为十二宫位,如鼻翼属财帛宫,痣生于此若圆润鲜红,则被视作“聚财痣”;反之若形状不规则,则被解读为“漏财之相”。身体其他部位也有特定寓意,例如脚底痣象征“踏星而行,统领千军”,源自古代武将脚底生痣的传说。

色泽与形状的吉凶判断更具复杂性。《相理衡真》提出“朱砂为贵,墨玉次之,灰褐为凶”的色谱理论,红色痣多关联福禄,黑色痣侧重权谋,而青灰色痣常预示健康隐患。形状学说的核心是“天圆地方”,圆形痣主圆满,三角形痣兆变故。这种分类在敦煌写本《黶子图》中得到印证,其中“黶”特指凸起圆痣,被认为具有转运功能。

三、科学视角:基因、心理与文化的三重解构

现代医学研究表明,痣的形成主要与黑素细胞聚集相关,受紫外线暴露、激素水平等环境影响。临床数据显示,中国人平均拥有15-40颗痣,其分布呈现随机性,与古籍记载的“富贵痣”位置并无统计学关联。例如被视为“旺夫痣”的右眉痣,在基因组学研究中被发现与FOXC2基因突变相关,该突变同时可能导致淋巴水肿。

心理学研究揭示了痣相学的另一重机制。美国北卡罗莱纳大学的实验显示,被告知拥有“领导力痣”的参与者,在团队任务中更易获得话语权,这种现象被归因于“标签效应”引发的自信提升。反观中国农村地区的调查发现,自认有“克夫痣”的女性离婚率高出平均值23%,暗示心理暗示对行为模式的深层影响。

四、文化价值:从占卜工具到精神符号

尽管缺乏科学依据,痣相学仍承载着独特的文化功能。在文学领域,《红楼梦》中贾宝玉的“通灵痣”成为命运隐喻,金庸小说里黄蓉的“锁骨痣”则强化了角色灵动特质。民俗学者王晶波在敦煌文献研究中发现,唐宋时期女子流行“点靥为美”,将人工痣作为审美符号,这种习俗甚至影响了日本艺伎的面部装饰传统。

当代社会,痣相学呈现出娱乐化转向。网络占卜平台开发出“AI痣相分析”,通过图像识别提供运势解读;综艺节目《痣命红人》以痣相为话题,单期点击量突破2亿。这种转化剥离了传统相术的预言性质,转而成为大众文化中的互动媒介,反映出传统文化符号在现代语境下的适应性重构。

痣相学作为传统文化遗产,既是古人观察世界的认知模型,也是集体心理的镜像投射。从敦煌写本的学术考证到基因测序的技术突破,当代研究正在架设传统智慧与科学认知的桥梁。未来研究可深入探讨两个方向:一是建立痣相符号的跨文化比较数据库,解析其人类学意义;二是开展痣相心理暗示的神经机制研究,揭示符号认知的生物学基础。正如《周易》所言“观乎人文,以化成天下”,对痣相学的理性审视,或许能为我们理解传统文化提供新的认知维度。