痣相学作为中国古代面相学的重要分支,其起源和发展与朝代文化密切相关。以下是结合历史文献和传统相学理论的整理分析:

一、痣相学的起源朝代

1. 先秦时期(萌芽阶段)

痣相学的雏形可追溯至先秦时期。根据《黄帝内经》的记载(成书于战国至汉代),古人已通过观察面部和身体的痣点推测健康与运势,但尚未形成系统理论。《周易》等经典中也蕴含了相术思想,为痣相学提供了哲学基础。

2. 汉代(系统化发展)

汉代是痣相学理论体系初步形成的时期。据《麻衣相法》等文献记载,汉代相学家开始将痣的位置、颜色与命运关联,并纳入面相学的整体框架。许负的《相手篇》(现存最早的相学专著)虽以手相为主,但也涉及痣相的吉凶判断。

3. 唐宋至明清(鼎盛与完善)

二、中国古代痣相图解分类

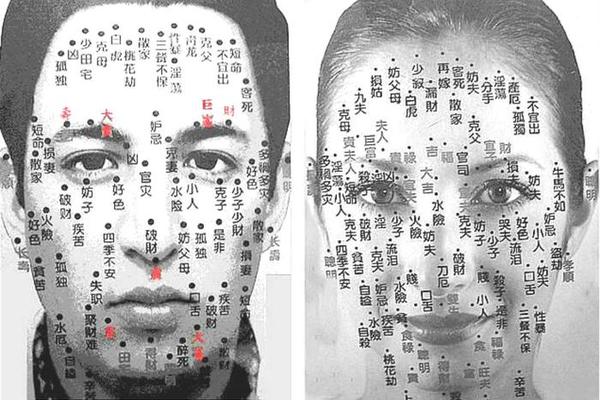

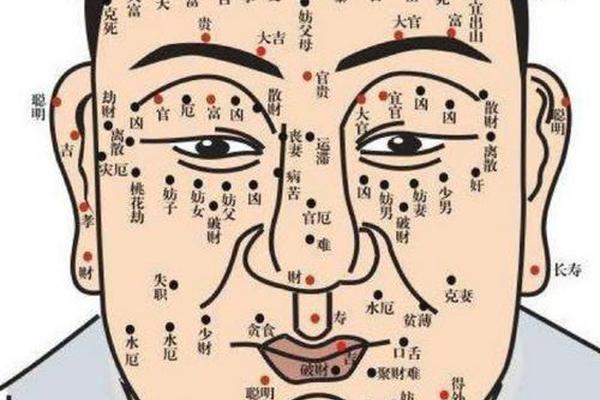

传统痣相学将人体分为多个区域,不同位置的痣对应不同命运特征。以下为部分典型图解示例:

(一)头部与面部痣相

1. 额部

2. 眼部

(二)身体痣相

1. 颈部与胸部

2. 手足痣相

(三)特殊痣相

1. 异色痣

2. 动态痣相

传统认为后天新长的痣可能改变运势,如中年后出现额角痣预示事业转机。

三、痣相学的文化影响与争议

1. 文化融合

痣相学与中医理论结合,如《黄帝内经》将痣与脏腑健康关联;清代满汉通婚政策中,乾隆公主因“泪痣”改姓嫁入孔府的故事,反映了痣相观念对政治联姻的影响。

2. 科学批判

现代医学认为痣是色素沉淀,仅需关注其病理变化(如黑色素瘤)。心理学则提出“自我实现预言”效应,即痣相信仰可能通过心理暗示影响行为。

痣相学萌芽于先秦,系统化于汉代,鼎盛于宋明,其理论融合了阴阳五行、中医和民俗文化。尽管现代科学质疑其准确性,但作为传统文化的一部分,痣相学仍承载着古人对命运与身体的哲学思考。如需进一步了解具体图解,可参考《麻衣神相》或《相理衡真》等古籍。