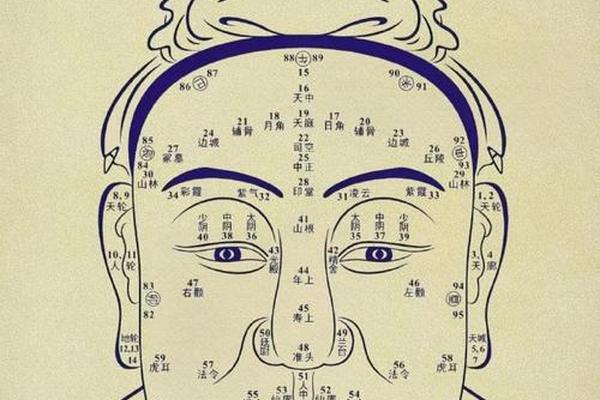

在中国传统相学中,痣的位置与形态被视为解读命运的重要符号,而“北斗七星痣”因其特殊的排列方式,更是蒙上了一层神秘色彩。北斗七星由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七颗星组成,对应七位星君,当这种星象以痣的形式出现在人体时,便被赋予了非凡的寓意。尤其当七颗痣分布于面部至口唇区域,形成独特的“脸到嘴巴北斗七星痣”时,其象征意义更引发相学领域的诸多讨论。这种痣相究竟是吉兆还是凶相?不同学派观点交织,历史传说与医学解释并存,折射出东方文化对命运符号的深刻探索。

一、相学中的矛盾解读

传统相学对脸上北斗七星痣的诠释存在明显分野。部分典籍如《春秋运斗枢》认为,此类痣相是“北斗七星君降世”的象征,暗示着帝王将相之命。《痣相大全》中记载,若七颗痣色泽如漆、排列规整,可推翻“面无善痣”的定论,预示贵人扶持与事业显达。现代玄学研究者通过观灵术发现,先天生成的北斗痣比后天形成的更具灵性力量,前者可能与星宿转世相关。

然而更多相学文献持保守态度。面相学核心理论强调“显处多凶”,面部作为最易观察的部位,痣相往往主不吉。明代《麻衣相法》明确指出:“脸有七星,难承祖荫”,认为这类痣相会破坏面部气运平衡,导致亲缘淡薄。部分区域性相术流派提出折中观点:若北斗痣贯穿印堂至地阁(下巴),形成“天柱贯通”格局,则能化凶为吉,但要求每颗痣直径不超过2毫米,且无毛发增生。

二、医学视角的解构分析

现代医学将北斗七星痣定义为黑色素细胞聚集现象。根据沉积层次可分为三类:真皮内痣呈现蓝灰色调,交界痣为扁平黑斑,混合痣则兼具特征。皮肤病理学研究显示,面部因紫外线暴露频繁,黑色素细胞活性更强,这解释了为何口鼻周围易形成密集痣群。值得注意的是,95%的“类北斗痣”属于后天生成,与遗传基因MC1R突变密切相关,而非相学所谓的天命印记。

尽管医学界否认痣相的命运关联,但跨学科研究揭示了有趣现象。德国海德堡大学的皮肤-性格关联实验表明,面部痣群分布与人格特质存在统计学相关性:口周密集痣者多表现出艺术创造力,这可能与胚胎期神经嵴细胞同时影响黑色素分布及大脑发育有关。此类发现为传统相学提供了新的科学解释路径,但研究者强调这属于概率现象,不可作为命运判定依据。

三、历史传说中的现实投影

韩国民族英雄安重根的案例颇具代表性。史载其胸前七颗黑痣呈北斗状,占卜师预言“必成救国伟业”,后他成功刺杀日本首相伊藤博文,应验了“七星主兵戈”的相学谶语。类似传说亦见于中国典籍,《清实录》记载努尔哈赤脚底七星痣被解读为“掌天下之兵”的征兆,这种文化建构强化了北斗痣的符号意义。

考古发现为传说提供新视角。湖北云梦睡虎地秦简中,首次出现“面七星,主兵厄”的占辞,印证战国时期已形成北斗痣的相法体系。人类学研究表明,北斗崇拜与早期军事组织存在深刻关联,部落首领常以星象纹身彰显权威,这可能是北斗痣帝王说的文化源头。当这种集体记忆转化为面相学说时,便产生了“脚踏七星掌兵权,面有七星祸福参”的复杂认知。

四、现代社会的认知转向

在美容医学领域,面部北斗痣处理呈现文化冲突。韩国整形协会2024年调查显示,68%求美者要求祛除这类痣相,主要源于“职场相面歧视”——部分企业HR相信“七星散财”之说。但上海相学研究会倡导保留文化符号,他们与设计师合作开发“七星妆”,通过金粉点缀将痣群转化为时尚元素。这种传统符号的现代转化,体现了痣相文化在当代的适应性发展。

科学传播者提出辩证认知框架。中科院2024年《民俗医学研究报告》建议:既要承认北斗痣承载的文化记忆价值,也需破除迷信认知。研究者开发了“痣相溯源APP”,用户扫描面部即可获取医学解读与文化典故,该程序上线三月用户破百万,显示公众对科学化传统文化解读的强烈需求。未来研究可深入探索黑色素分布与神经发育的关联,或从群体遗传学角度解析特殊痣相的地域分布规律。

从相学争议到医学解密,从历史传说到当代转化,脸上北斗七星痣的文化意涵始终在动态演变。这种特殊的体表印记,既是古人观测天象的具身化表达,也折射出现代科学对传统文化的解构与重构。在祛魅与存真之间,或许我们更需建立多元认知:既尊重文化符号的历史价值,又以科学精神审视其本质。未来研究若能融合基因测序、文化人类学和大数据分析,或可揭开更多命运符号的奥秘,为传统文化注入新的生命力。