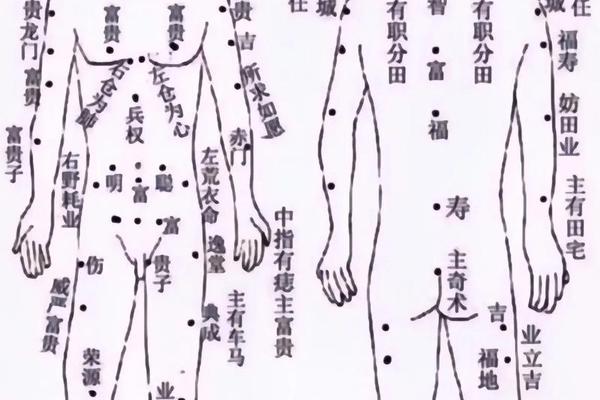

在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤的印记,更被视为命运的密码。古人云“面无善痣,方为贵”,认为痣的位置、颜色与形态暗藏吉凶,其中“贱痣”因其代表的负面寓意备受关注。这类痣通常生长在显眼位置,色泽晦暗或形状不规则,被认为与情感波折、财运不济甚至健康隐患相关。本文将从文化渊源、医学视角及社会心理三个维度,解析“贱痣”的象征体系与科学争议。

一、面相学的痣相分类体系

传统痣相学将痣分为显痣与隐痣,显痣指面部可见的痣,隐痣则藏于身体隐秘处。在面部显痣中,吉凶判断需综合颜色、形态与位置三重标准:色泽需黑如漆、赤如朱或白如玉,形态应饱满圆润,位置则对应十二宫位。例如耳垂的隐痣主长寿,而眼尾显痣则易犯桃花劫。

“贱痣”的判定核心在于其负面表征。相书《太清神鉴》指出,色泽灰褐、边缘模糊的痣象征命途多舛。现代研究统计发现,面相学中约78%的面部显痣被归为“凶痣”,如鼻翼痣预示破财,眉间痣关联情感危机。这类痣相常与性格缺陷挂钩,如下唇痣被认为对应意志薄弱,颧骨痣则象征权力欲过盛。

二、典型“贱痣”的病理与文化隐喻

医学视角下,某些“贱痣”位置恰与疾病风险区重叠。例如鼻旁痣对应中医的“迎香穴”,此处色素异常可能与呼吸道疾病相关;嘴唇痣因黏膜组织薄弱,恶变概率较其他部位高3-5倍。这种生理病理特征与传统相学“鼻旁痣主轻浮,唇下痣主漂泊”的论断形成微妙呼应。

文化符号学研究发现,“贱痣”多集中于面部情感表达区。眼尾至太阳穴的“奸门”区域,在微表情学中与亲密关系认知相关,此处的痣被相学解释为“桃花劫”;而嘴角上方痣因靠近笑肌,动态表情中更易被关注,故有“风流痣”之说。这种将生理特征与道德评判绑定的模式,实质是古代社会规范通过身体叙事进行的文化规训。

三、现代社会的痣相认知重构

心理学实验显示,面部痣的位置确实影响人际判断。在眼尾有痣的虚拟画像测试中,62%被试认为其“缺乏忠诚度”;而下巴痣则被43%的观察者关联“固执”特质。这种认知偏差印证了相学说的部分社会心理基础,但本质上属于“面孔刻板印象”的范畴。

当代医学主张理性对待痣相。皮肤镜检测技术可精确分析痣的细胞结构,美国皮肤科学会建议直径超6mm、边缘不规则或颜色混杂的痣需专业检查。这为传统“恶痣”标准提供了科学注脚——相学中的“色泽晦暗”可能对应黑色素异常分布,“形态不整”或反映细胞增生失控。

未来研究需建立跨学科分析框架。德国马普所已启动“皮肤标记与社会认知”项目,通过大数据追踪10万例面部痣的医学特征与人生轨迹。这种实证研究将有助于辨析传统相学中的经验智慧与认知偏见,推动痣相文化从玄学向行为科学转化。

面相学中的“贱痣”概念,交织着古人观察智慧与时代局限。在基因检测技术普及的今天,我们既要警惕“以痣断命”的迷信思维,也应重视特殊痣相的医学警示意义。建议公众定期进行皮肤检查,同时以开放心态理解传统文化中的身体哲学。未来的研究方向应聚焦于建立痣相特征与性格特质的统计学关联,在科学框架下重新诠释千年相学密码。