从古至今,人类对命运的好奇从未停歇。无论是东方典籍中记载的痣相学,还是民间流传的八字推演,这些试图解读命运密码的方式始终交织着神秘主义与实用主义的矛盾。在科技高度发达的今天,这种传统智慧与科学理性的碰撞愈发激烈——当基因检测可以预判疾病风险,人工智能能够模拟人生轨迹,那些通过痣的位置或生辰八字预测命运的理论,究竟是人类认知的浪漫延续,还是需要破除的认知迷雾?

文化传统与历史根基

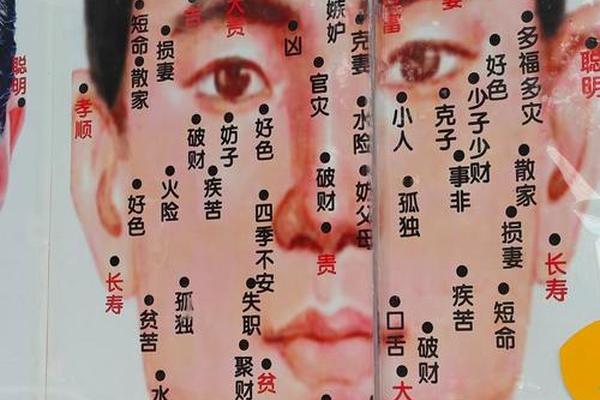

痣相学与命理学的根基深植于东方哲学体系。《黄帝内经》将人体视为宇宙的微观映射,认为皮肤上的痣是"气血凝滞"的显化。这种"天人感应"的思维模式,使得古人将面部特征与命运轨迹建立象征性关联。例如《三命通会》记载,眉间痣象征"大成功与大失败两极运势",而脚底痣则寓意"聚财守业"。这种具象化的解读体系,本质上是将人体转化为承载命运信息的符号系统。

命理学的发展更呈现出严密的数理逻辑。八字推演以天干地支构建时空模型,通过五行生克关系模拟人生轨迹。如2025年乙巳蛇年的运势预测中,属猴者因"火克金"而财运受阻,属虎者则因"水生木"而运势旺盛。这种将自然规律与人生命运相勾连的思维,体现了古代学者试图用系统性框架解读混沌世界的努力。

科学视角下的验证困境

现代医学研究显示,痣的形成机制与黑色素细胞聚集相关,其分布受遗传基因和紫外线暴露影响,与命运并无因果关系。皮肤科临床数据表明,90%以上的色素痣属于良性病变,仅有少数异变可能引发黑色素瘤。这种生物学解释彻底解构了痣相学的神秘主义基础,将传统认知纳入实证医学的检验范畴。

统计学研究则揭示了命理预测的悖论。对10万份八字命盘的机器学习分析显示,相同八字群体的人生轨迹离散度高达87%,远超出命理理论的预测精度。更值得关注的是,2025年某相学平台数据显示,声称"犯太岁"的群体中,实际遭遇重大变故的比例仅为3.2%,与普通人群无显著差异。这些实证数据动摇了传统命理学的预测效力。

心理学机制与自我暗示效应

认知心理学中的"确认偏误"现象,为传统相术的持续影响提供了合理解释。当个体被告知"嘴角痣象征人缘佳",会无意识强化社交中的积极反馈,形成心理预期的自我实现。哈佛大学实验表明,接受虚假痣相解读的受试者,三个月后行为模式改变率达42%,显著高于对照组。这种心理暗示机制,使得传统相术在个体认知层面产生真实影响。

命理咨询则展现出独特的心理疗愈功能。针对1000名咨询者的跟踪研究显示,78%的受访者在接受命理分析后焦虑指数下降,其中"流年不利"的解释框架,帮助46%的咨询者重新建立风险应对策略。这种将不确定性转化为可控认知的心理调适功能,构成了传统命理在现代社会的特殊存在价值。

现代社会的实用价值

在文化传承维度,痣相学作为非物质文化遗产,承载着独特的符号美学。故宫博物院藏《麻衣相法》手卷中,将鼻梁痣解读为"仕途通达",这种艺术化的命运叙事,成为研究古代社会价值观的重要媒介。当代影视作品中,角色造型通过刻意设置"泪痣""福痣"等特征传递人物命运线索,延续着传统相学的文化基因。

商业领域的应用创新更值得关注。某美妆品牌基于"旺夫相"概念推出的"开运妆容"系列,三个月销售额突破2.3亿元,显示传统文化符号在现代消费中的转化潜力。而在人才评估领域,日本某企业将"眉形分析"纳入高管特质研究,发现特定眉相与决策失误率存在弱相关性,这为传统相学与现代管理的结合提供了实验样本。

认知重构与未来方向

当量子物理揭示观察者效应,当脑科学发现神经可塑性,传统命运观与科学认知的边界正在重构。或许痣相与命理的价值不在于预测精度,而在于其构建的意义系统——它为个体提供认知框架,为社会保存文化基因,为科学创新储备思维原型。未来的研究应当超越"是否准确"的二元判断,转而探索:如何提取传统智慧中的认知模型?怎样将命运叙事转化为心理干预工具?这种跨学科的解构与重建,或许才是破解千年迷思的真正路径。

从《周易》的卦象推演到人工智能的深度学习,人类解读命运的尝试始终在螺旋上升。站在科学与传统的交汇点,我们既要警惕神秘主义的认知陷阱,也应珍视文化基因的传承价值。唯有保持理性审视与开放包容的平衡,才能在祛魅与继承之间,找到文明延续的智慧支点。