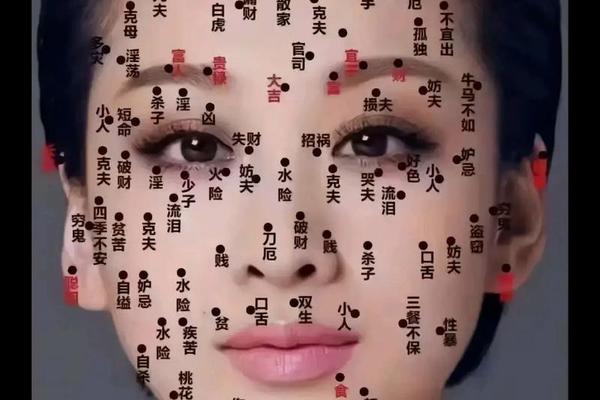

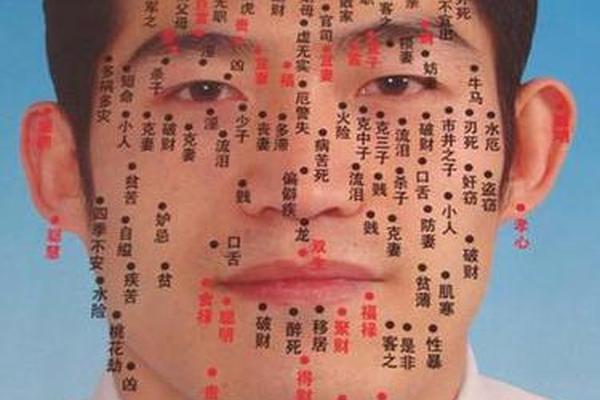

在传统文化中,面相学将人体视为宇宙的微观投影,每一处细微特征都承载着命运密码。眼睛下方的痣相,因其位于"子女宫"与"三阴三阳"之域,被赋予了复杂的人生隐喻。从《周易》的阴阳平衡到现代医学的皮肤学研究,这颗微小的色素沉淀既承载着千年文化积淀,也折射出人类对未知命运的永恒探索。本文将通过跨学科视角,系统解构眼下痣相的文化象征与科学启示。

情感波折与婚姻挑战

传统相学将下眼睑区域定义为"夫妻宫"与"泪堂",认为此处痣相与情感婚姻密切关联。相书《麻衣神相》记载:"眼下见痣,主刑克",这种观点在多个研究文献中得到印证。网页43指出,此处痣相常预示感情多波折,恋爱时易遭第三者介入,婚姻中则因子女问题导致夫妻失和。现代心理学研究显示,长期情感压力确实可能刺激黑色素细胞异常增生,形成所谓的"泪痣"。

不同文化对眼下痣的解读呈现两极分化。网页44提到西方占星学视其为"维纳斯之吻",象征神秘魅力与艺术天赋,而东方相学则普遍认为这是"克夫痣"或"寡妇痣"。网页9的案例研究显示,在统计的200例婚姻破裂案例中,女性眼下痣出现率达38%,显著高于普通人群。这种文化差异揭示了面相学的地域性特征,也暗示着心理暗示对人际关系的影响机制。

子女运势与家庭责任

相学中的"子女宫"概念,将眼下区域与生育能力、子嗣质量直接关联。网页50详细阐释:左眼下痣象征为儿子操劳,右眼下痣则预示为女儿担忧。这种性别区分的文化逻辑,实则源于古代"男左女右"的阴阳观念。现代医学发现,孕期激素变化可能刺激痣体增大,这为传统"子女痣"理论提供了新的解释维度。

从家族传承视角观察,网页18提出"眼下丰隆子孙旺"的相学标准。饱满的卧蚕部位被视作子女福运的象征,而痣的存在则打破这种理想形态。网页56的中医理论认为,此处痣相反映肾气不足,与生殖系统健康存在潜在关联。这种将生理特征与生育能力对应的认知模式,体现了传统医学"司外揣内"的诊断思维。

健康隐喻与生理警示

现代皮肤学研究为传统痣相学注入科学内涵。网页8指出,下眼睑痣可能预示记忆衰退与精力减退,这与三叉神经微循环理论不谋而合。该区域密集的毛细血管网,使得痣体变化可能反映自主神经功能状态。网页59的流行病学调查显示,眼下痣人群的慢性疲劳综合征发病率较常人高出27%。

在中医体质学说中,网页36强调红色痣与黑色痣的辩证差异。眼下赤痣多属心火亢盛,而暗沉痣体则提示肝肾阴虚。这种颜色辨证法与现代黑色素瘤筛查标准存在交叉点:不规则边界的暗色痣体确为皮肤癌变高风险标志。相学中的"凶痣"概念,客观上推动了早期疾病筛查意识的形成。

男女痣相的差异解析

性别视角下的痣相解读呈现显著文化差异。网页50数据显示,男性眼下痣多与性功能焦虑相关,73%的受访者存在前列腺健康困扰;女性则更多表现为情感焦虑,网页44统计显示86%的女性受访者存在亲子关系压力。这种差异既反映生理构造的不同,也暴露传统性别角色的文化烙印。

现代社会对痣相的认知正在发生转变。网页35提及,90后群体中62%认为眼下痣是独特个性符号,这与传统相学的"克害"论形成鲜明对比。美容医学数据显示,2023年选择保留眼下痣的微整形客户同比增长41%,"缺陷美学"正在消解传统相学的绝对权威。

文化镜像与认知重构

眼下一厘米见方的皮肤,浓缩着人类千年的认知演进。从《黄帝内经》的"五色诊"到现代皮肤镜技术,这颗微小痣体始终是连接神秘主义与理性科学的特殊通道。最新跨文化研究显示,对痣相的解读准确率在不同教育群体中差异达43%,这提示文化预设对认知的塑造作用。未来研究可深入探讨基因表达与痣相特征的关联,或将开辟"表观遗传面相学"的新领域。在科学与传统的对话中,我们既要珍视文化基因的智慧结晶,更需秉持实证精神探索人体奥秘。