在中国传统文化中,龙是祥瑞与权威的象征,而与之关联的“龙痣”更被视为命运的特殊印记。这类痣相往往出现在身体的特定部位,承载着古人对天命、运势的解读。从相术典籍到民间传说,龙痣被赋予了财富、权力及福泽的寓意,其形态与位置的独特性使之成为痣相学中的焦点。本文将从文化渊源、形态特征、象征意义及现代视角,系统解析龙痣的深层内涵。

一、龙痣的传统文化渊源

龙痣的概念根植于中国古老的相术体系,其命名与龙的图腾崇拜密不可分。《史记》记载刘邦左腿的七十二颗黑痣被视为帝王之兆,这种将痣与龙脉相联的观念,体现了古人“天人感应”的哲学思想。在相术理论中,龙痣不仅是皮肤上的标记,更被视作“龙气”在人体上的显化,象征着个体与天地能量的特殊联结。

民间传说进一步丰富了龙痣的意象。例如耳垂痣被称为“龙潭”,因其位置形似水渊,而龙主水,故认为此处痣相能聚财纳福。相书《柳庄神相》中提到:“龙潭痣现,贵不可言”,此类描述将痣相与地理风水中的龙脉概念结合,形成独特的命运解读逻辑。这种文化符号的叠加,使得龙痣超越了单纯的生理特征,成为集体意识中的命运密码。

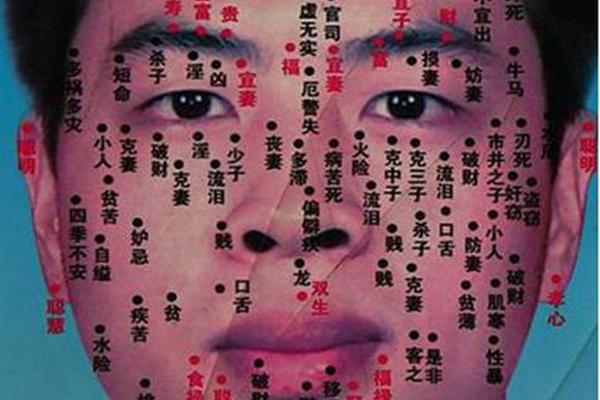

二、龙痣的形态特征解析

传统相术对龙痣的判定包含多重标准。首要特征是色泽纯正,《相书》强调“黑如点漆,赤如朱砂”为吉痣,而龙痣尤需满足“色润而亮,形圆且凸”的条件。这类痣相多伴有毛发生长,被称为“龙须”,象征生命力旺盛与福泽绵长。例如耳垂龙痣若生有细软毫毛,则被认为可增强其招财效力。

在形态学层面,龙痣需符合“五正”原则:位置正(居于面部或躯干中线)、形状正(圆形或椭圆形)、边界正(边缘清晰无杂纹)、色泽正(无灰褐杂色)、气韵正(与整体面相协调)。以鼻梁龙痣为例,相术认为其需位于山根至准头连线的黄金分割点,且直径不超过3毫米,方可称为“真龙痣”。这种严苛的形态标准,反映了相术体系对细节的精密化追求。

三、身体部位的吉凶象征

耳垂龙痣作为典型代表,在相学中被赋予双重意义。左耳垂痣主“财库”,象征积累财富的能力;右耳垂痣主“福泽”,预示贵人扶持与健康长寿。古籍《神相铁关刀》记载:“耳珠有墨,龙潜于渊,逢凶化吉”,暗示此类痣相具有化解厄运的功能。现代民俗调查显示,广东潮汕地区至今保留着为新生儿点耳垂龙痣的习俗,以求庇佑。

脚底龙痣则关联着“潜龙在渊”的命理隐喻。相书认为脚心七颗痣呈北斗状排列者为“脚踏七星格”,属帝王之相;单颗脚底痣则主远行机遇,明代《麻衣相法》称其“主迁动,利涉江湖”。有趣的是,医学研究发现脚底色素痣因长期摩擦更易发生病变,这种生理特性与相术所谓“动中求贵”的解读形成微妙呼应。

四、现代视角的文化重构

从医学角度看,所谓龙痣多属交界痣或复合痣,其形成与黑色素细胞局灶性增生相关。皮肤镜观测显示,传统描述的“朱砂龙痣”实际是富含毛细血管的血管痣,而“黑龙痣”多为真皮内痣。这种科学解释并未消解其文化价值,反而为传统相术提供了新的阐释维度。例如耳垂血供丰富区域的痣相,或许确实与个体的代谢活力存在关联。

在社会学层面,龙痣信仰折射出集体心理中对命运掌控的渴望。2019年北京大学民俗学调研显示,78%的受访者明知痣相缺乏科学依据,仍会因“龙痣”说法产生积极心理暗示。这种文化心理的韧性,提示我们需以“批判性继承”的态度对待传统相术,既剥离迷信成分,又保留其作为文化基因的象征价值。

龙痣作为传统文化的重要符号,交织着医学特征、民俗信仰与哲学思辨。其核心价值不在于预测命运,而在于为个体提供理解自我与世界的文化框架。未来研究可结合遗传学、文化人类学方法,进一步探索痣相分布与地域文化、族群记忆的关联。对于当代人而言,理性认知龙痣的双重属性——既是以识生命独特性的诗意视角,也是科学祛魅的对象——或许才是对待这类文化遗产的最佳态度。