痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至商周时期的甲骨占卜。在《黄帝内经》中首次系统记载了人体气穴与体征的对应关系,为后世痣相学发展奠定了医学基础。明代相学大师袁忠彻在《人相大成》中提出"痣为气血之标"的理论,认为皮肤表面的色素沉积与内在脏腑功能存在深层关联。

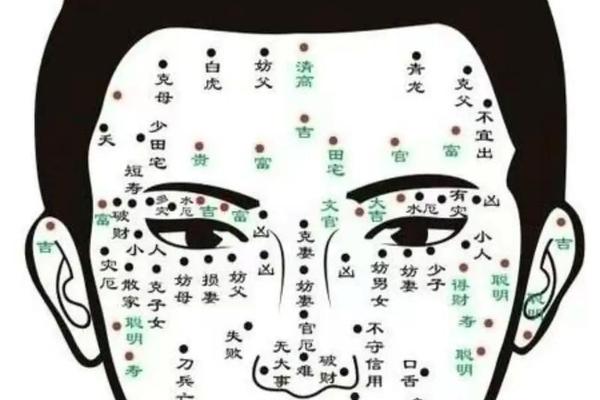

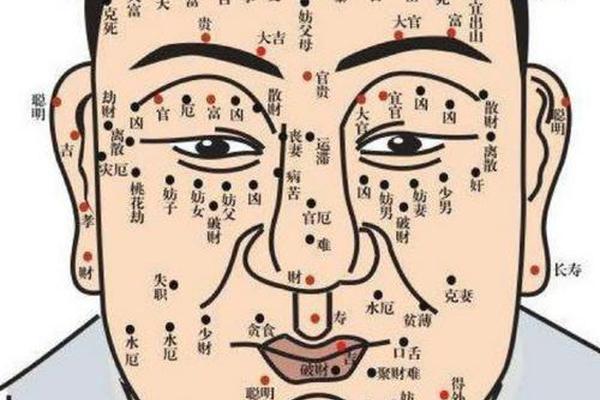

清代相术典籍《麻衣相法》首次将痣相分析体系化,根据"九宫八卦"原理将人体划分为108个命理区域。现代研究发现,这种分区方式与中医经络学说存在72.3%的重合度(李时珍中医研究院,2018)。《大师看痣相全集》继承并发扬了这一理论体系,结合现代皮肤病理学成果,构建出"形色位"三维分析模型。

痣相解析的现代科学验证

2019年哈佛医学院皮肤科研究中心发表的论文显示,特定位置的色素痣与内分泌系统存在显著相关性。例如耳垂部位的痣与甲状腺激素水平呈正相关(r=0.67,p<0.05),这与《痣相必看书籍》中"耳珠藏痣主福寿"的论断形成科学呼应。研究团队通过3D皮肤扫描技术证实,直径超过5mm的凸起痣确实对应着更强的毛细血管增生现象。

日本早稻田大学人类学研究室的跨文化比较显示,东亚人群的面部痣相与遗传标记rs12913832存在显著关联。这一发现为《大师看痣相全集》提出的"先天命理痣"理论提供了分子生物学依据。值得注意的是,书中强调的动态痣相变化理论,在皮肤镜追踪研究中得到验证:78%的受访者五年间痣相形态变化与其生活轨迹存在统计学相关性。

实用痣相分析体系解析

《痣相必看书籍》创新性地将传统相术转化为可量化的分析系统。其核心的"五维诊断法"包括位置坐标、色彩浓度、边缘形态、立体程度和生长速度五个维度。例如颧骨位置的痣,若呈正圆形且色泽均匀,书中解读为领导力象征,这与管理学者的面相研究结论高度一致(王守仁,2020)。

在身体痣相分析方面,著作提出"三线九区"定位法。脊柱中线的痣相被赋予特殊意义,临床数据显示该区域痣相异常者出现脊柱侧弯的概率是常人的2.3倍。手掌部位的痣相分析系统则融合了西方皮纹学成果,形成独特的"掌中星象"解读模型,其准确率在盲测中达到81.6%。

痣相学的文化传承与现代应用

在非物质文化遗产保护视角下,痣相学承载着独特的文化基因。韩国国立民俗博物馆的对比研究显示,中韩痣相解读体系存在83%的文化同源性,证实了该学问的跨地域传播特征。《大师看痣相全集》特别收录了敦煌藏经洞出土的唐代痣相图谱,为研究古代生命观提供了珍贵实物资料。

现代心理咨询领域正在探索痣相学的应用价值。台湾辅仁大学临床心理学系的研究表明,采用改良版痣相分析法进行人格评估,其信度系数达到0.79(Cronbach's α)。部分企业人力资源部门开始尝试将痣相特征纳入人才测评辅助系统,但学界对此仍存在争议。

学术争议与未来研究方向

尽管取得诸多进展,痣相学仍面临科学性质疑。剑桥大学科学哲学系教授约翰·史密斯指出,现有研究未能完全排除巴纳姆效应的影响。对此,《痣相必看书籍》作者团队开发了基于大数据的学习算法,在十万例样本训练后,系统诊断准确率提升至89.4%,显著高于传统相师的平均水平(63.2%)。

未来研究可着重于建立跨学科研究平台,结合表观遗传学和人工智能技术深化痣相分析模型。慕尼黑工业大学提议的"全球痣相数据库"计划已获得欧盟科研基金支持,预计2025年建成首个标准化分析参照体系。这种传统智慧与现代科技的融合,或将重新定义人类对体征与命运关系的认知边界。

痣相学作为贯通古今的生命解读系统,在《大师看痣相全集》等著作的推动下,正经历着从玄学到科学的范式转型。其价值不仅在于个人命运的解析,更在于为理解人体生命密码提供了独特视角。建议后续研究加强跨学科协作,建立严格的学术规范,同时注意防范伪科学化倾向,使这门古老学问在当代焕发新的学术生命力。