人类对自身命运的探索从未停止,从古至今,痣相学作为一种通过体表特征预测性格与命运的理论,始终游走于神秘主义与理性认知的边界。有人视其为传统文化智慧的结晶,也有人斥之为缺乏实证的迷信,这种争议背后折射的不仅是科学与玄学的碰撞,更是人类认知世界方式的深层对话。

一、文化基因中的痣相密码

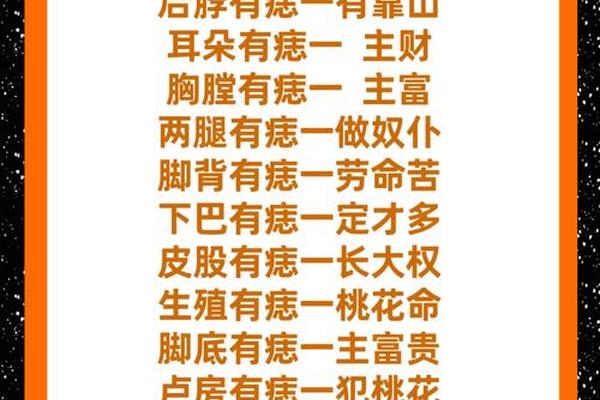

痣相学的根系深扎于东方文明的土壤,中国古代《黄帝内经》已记载面部特征与人体健康的关系,至汉代《相理衡真》更形成系统化的痣相解读体系。额头象征天庭,鼻梁隐喻财帛,唇周关联食禄,每个部位的痣都被赋予了特定的象征意义,这种将人体微缩为宇宙图景的思维方式,体现了"天人合一"的哲学观。在印度阿育吠陀体系与欧洲颅相学中,类似理论同样存在,如印度占星术认为眉间痣代表第三眼觉醒,而中世纪欧洲将锁骨处的痣视为情欲标记。

这种跨文化的共性揭示着人类认知的底层逻辑——通过可见符号解读不可见命运。古代医家将痣相纳入"望诊"体系,通过观察痣的形态色泽辅助疾病诊断,如《医宗金鉴》记载"赤痣多主血热,黑痣常因气滞",这种经验医学的实用主义态度,使痣相学在医疗条件匮乏的时代具有现实意义。

二、科学透镜下的真相剖析

现代医学揭开了痣的生理本质:黑色素细胞的局部聚集形成表皮色素痣,其数量、位置受遗传基因与紫外线暴露影响。全基因组关联研究(GWAS)发现MC1R基因变异与痣的数量显著相关,而环境因素如日照强度可改变痣的形态特征。统计学研究显示,普通成年人平均携带15-40颗痣,这种普遍性直接消解了"特殊位置稀有痣象征独特命运"的神秘性。

皮肤病理学的发展进一步剥离了痣相学的玄学外衣。ABCDE法则(Asymmetry,Border,Color,Diameter,Evolving)成为鉴别良恶性痣的金标准,临床数据显示,不规则边缘或直径超6mm的痣发生恶变的概率提升5.3倍。医学界强调关注痣的病理变化而非象征意义,这与相术中"吉凶痣"的判定标准形成鲜明对比。

三、心理机制的隐性驱动

认知心理学实验揭示了痣相信仰的形成机制。当被试接触模糊的痣相描述时,83%的人会产生"个人专属"的错觉,这正是巴纳姆效应的典型表现。功能性磁共振成像(fMRI)显示,接受"富贵痣"暗示时,被试前额叶皮层激活程度增强,说明心理暗示可直接影响自我认知与行为决策。

社会心理学中的标签效应在痣相信仰中尤为显著。某纵向研究发现,自认为拥有"桃花痣"的个体,社交主动性提高37%,但这种提升伴随着34%的轻率择偶倾向。文化建构理论指出,特定部位痣的"吉祥"属性往往是权力话语的产物,如明清时期盛行的"唇下痣主贵"说,实为对女性"笑不露齿"礼仪规范的神圣化包装。

四、现代社会的解构与重构

在美容医学领域,痣的存留成为美学选择而非命运抉择。三维面部扫描数据显示,直径2-4mm、颜色均匀的痣可使面部吸引力提升22%,但超过5mm的痣反而降低17%的颜值评分。这种量化研究推动点痣决策从玄学转向实证,2024年医美大数据显示,78%的祛痣需求源于美学考量,仅9%涉及命运担忧。

当代学者提出"文化生物学"新视角,认为痣相信仰实质是基因-文化协同进化的产物。某些特殊位置痣(如耳垂痣)因接近ACVR1基因表达区,可能与听力敏锐度相关,这种生物学特质在古代被神秘化为"聪慧之相"。这种解释既承认文化现象的生物基础,又破除简单化的迷信认知。

站在科学与人文的交叉点,痣相学不应被简单贴上"迷信"标签,而需视为理解人类认知进化的文化标本。未来研究可深入探索体表标记与表观遗传的关联,或借助大数据分析特定痣型与职业成就的相关性。对于公众而言,既要警惕以命运预言为名的商业欺诈,也要理解这种文化现象背后的人性需求——在不确定的世界中,人类永远需要符号赋予生命以意义。当一颗痣从"命运密码"回归"皮肤标记"的本质,或许正是文明走向成熟的标志。