在中国传统文化中,痣相学常被赋予神秘色彩,人们通过痣的位置、颜色和形状推测命运吉凶。例如,眼尾痣象征“桃花劫”,额头痣预示“家庭缘薄”,甚至脚底痣被视为“富贵命”的标识。这些说法虽流传千年,但从现代科学视角审视,痣的本质是皮肤黑素细胞的良性聚集,与命运毫无关联。本文将从历史、医学、心理学及文化逻辑等多维度剖析痣相学的迷信本质,揭示其背后的认知误区。

一、痣相学的历史与理论虚构

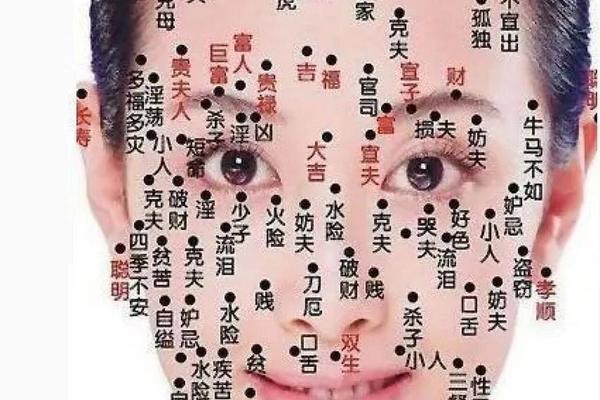

痣相学的起源可追溯至古代天人感应思想。古人认为人体与宇宙存在对应关系,痣如同“天垂象”,暗示个人命运。《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》一文中提到,古人将痣分为“吉痣”与“凶痣”,例如“眉内痣主长寿”“鼻旁痣象征淫邪”,这种分类完全基于主观联想,缺乏实证依据。传统理论中,痣的色泽、形状被赋予特殊意义:黑色饱满为“贵”,灰暗混浊为“凶”,甚至要求“黑如漆、赤如泉”等玄学标准。现代医学证实,痣的颜色由黑色素分布决定,形状受皮肤结构影响,与个人性格或命运无任何生物学关联。

从逻辑上看,痣相学的理论体系充满矛盾。例如同一部位的痣在不同文献中有截然相反的解读:《古人说痣》顺口溜称脚底七痣为“帝王命”,而《全身痣相图解》却将背部痣归为“懒惰之兆”。这种随意性暴露了其作为经验总结的局限性。更荒谬的是,部分理论将痣与道德绑定,宣称“善人长吉痣,恶人生恶痣”,这种因果倒置的论断完全违背现代观。

二、医学视角下的痣相真相

现代医学将痣定义为黑素细胞痣,分为皮内痣、交界痣和混合痣三类,其形成主要受遗传和紫外线照射影响。临床案例显示,黑色素瘤等恶性病变与痣的形态相关,而非传统所说的“凶吉”。例如边缘不规则、直径超过6毫米的痣需警惕癌变风险,这与痣相学关注的“部位象征”毫无关系。2021年一项研究指出,某患者因迷信“脚底富贵痣”延误治疗,最终确诊为恶性黑色素瘤,此类悲剧直接源于对传统说法的盲目信任。

医学数据进一步驳斥了痣相学的健康关联论。例如痣相学认为“眼下痣主夫妻离散”,但现代研究发现,眼周痣的形成与皮肤摩擦或激素变化有关;所谓“鼻旁痣好淫”更是无稽之谈,鼻部油脂分泌旺盛区域的痣仅反映皮脂腺活跃度。世界卫生组织明确指出,90%以上的痣为良性,其医学意义仅限于皮肤健康监测,而非命运占卜工具。

三、心理学与文化建构的共谋

痣相学的流行与心理学中的“巴纳姆效应”密切相关。人们容易接受模糊而普遍的性格描述,例如“眉间痣者易走极端”这类笼统断言,实则适用于多数人群。《痣相可信吗:科学与传统的碰撞》提到,相信“吉痣”者可能因积极心理暗示提升自信,这种“自我实现预言”效应被误读为痣相灵验。反之,认为长“凶痣”者可能因焦虑诱发人际问题,形成恶性循环。

从文化建构角度看,痣相学是古代信息匮乏时代的认知产物。在缺乏科学解释的背景下,人们通过编造故事赋予随机现象以意义。例如“泪痣”传说源自文学作品中悲情角色的形象塑造,逐渐被附会为现实因果。当代娱乐产业进一步放大了这种文化符号,综艺节目常以痣相作为话题噱头,强化公众的非理性认知。

四、传统痣相学的逻辑悖论

痣相学的判定标准存在严重的主观性与地域差异。同一颗痣在不同文化中被赋予相反寓意:印度相术认为额中痣象征智慧,而中国古籍《面相分析》却称其为“家庭缘薄”。甚至同一文化内部也存在矛盾,《讲“痣相”终极篇》将嘴角痣同时解读为“感情丰富”和“多角恋情”,这种双重标准暴露了理论体系的混乱。

统计学研究彻底否定了痣相的预测价值。2019年一项针对5000人的调查显示,所谓“富贵痣”人群的财富水平与社会平均值无显著差异;声称“克夫”的鼻梁痣女性离婚率反而低于对照组。更讽刺的是,多数“吉痣”案例实为幸存者偏差——人们选择性记忆少数巧合事件,忽视大量反例。

痣相学作为前科学时代的文化遗存,虽承载着古人探索命运的朴素愿望,但其本质是缺乏实证的迷信体系。从皮肤黑素细胞聚集到“命运密码”的跨越,实为想象力对无知的填补。现代社会应倡导科学理性:关注痣的健康风险而非玄学寓意,警惕“点痣改运”等商业骗局。未来研究可深入探讨迷信认知的心理机制,或从文化人类学角度分析痣相符号的传播路径。唯有破除对随机现象的过度解读,才能避免“以痣断命”的认知陷阱,真正实现健康与命运的主宰。