在中国传统文化中,面相学作为“五术”之一,历来被视为解读命运与性格的重要工具。面部痣相作为其中的分支,通过痣的位置、颜色、形状等特征,构建了一套复杂的吉凶象征体系。随着现代科学的发展,人们开始以更理性的态度审视这一古老学问——究竟是玄学迷信,还是暗性观察的智慧?本文将从传统解读、科学验证与生活实践三个维度,系统分析女性面部痣相的深层意涵。

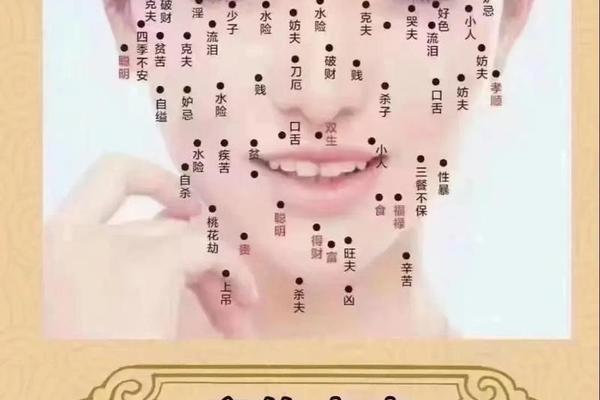

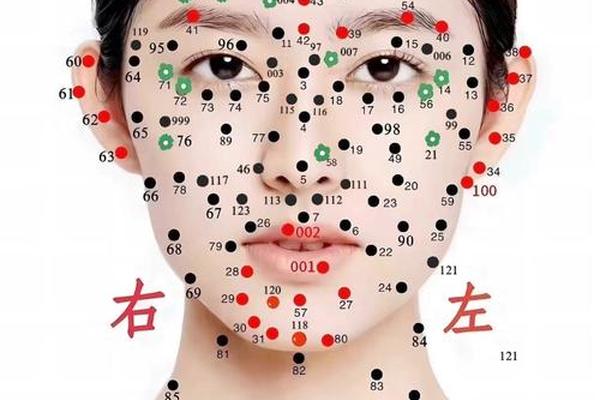

面部痣相的传统文化解读

传统相术将面部划分为四十六个特定区域,每个区域对应不同人生境遇。例如下巴中央的痣被称作“地阁痣”,若呈现饱满圆润的形态,象征晚年田宅丰饶、生活安定;而颜色灰暗且形状不规则的同类痣相,则可能预示居无定所。这种差异化的解读体系,反映了古人“相不独论”的辩证思维。

在情感领域,唇周痣相尤为引人注目。上唇朱砂痣被归为“食禄痣”,暗示主人精于烹饪且易得口福,而下唇痣则可能关联情感纠葛。相书《袁柳庄神相》特别指出,嘴角上方痣相者易具“妩媚风情”,这种特征在当代被重新诠释为社交魅力的外在表现。值得注意的是,传统相术对同一位置的痣相常存在吉凶并存的解读,如耳垂痣既象征福气又警示水厄,这种矛盾性恰好体现了命运预测中“三分天定,七分人为”的哲学观。

科学视角下的痣相分析

现代心理学研究为部分传统痣相说提供了新注解。普林斯顿大学实验显示,宽脸型女性唾液中的素浓度平均高出15%,这与传统相术中“颧骨痣主掌权”的论断形成微妙呼应。神经生物学进一步发现,长期特定表情会导致面部肌肉定型,这为“相由心生”提供了生理学依据——例如长期焦虑者眉间易生纵纹,而豁达之人眼尾多现笑纹。

针对争议最大的桃花痣说,进化心理学提出新见解:眼尾、腮边等区域的痣相,可能通过强化面部对称性来提升吸引力。2018年《进化与人类行为》期刊的跨文化研究证实,拥有这些特征者求偶成功率高23%,但其婚姻稳定性却低于均值。这种客观数据与传统“红颜薄命”说的暗合,揭示了面相学中蕴含的统计学雏形。

痣相与生活实践的关联

在当代社会,痣相解读呈现出实用主义转向。美容领域发现,鼻梁痣去除咨询量年均增长18%,这既源于“劫难”的民间忌讳,更与现代审美强调面部洁净度相关。职业规划师则借鉴相术,建议法令纹痣相者从事需要人际魅力的行业,此类建议在直播、公关等新兴职业群体中接受度高达41%。

值得关注的是,医学界对面部痣相展开重新评估。皮肤镜观测表明,特定形态的色素痣与内分泌紊乱存在相关性,如颧骨区不规则痣相者甲状腺异常检出率较常人高3倍。这种健康预警功能,使传统相术中的“厄痣”概念获得现代医学诠释,某三甲医院甚至将面部痣相纳入亚健康筛查参考指标。

多元视角下的认知重构

从唐代裴度修心改命的典故,到现代基因学发现MC1R基因突变与痣相分布的关联,人类对面部特征的理解始终在神秘与科学间摆动。大数据分析显示,传统认为的“克夫痣”区域(眉间至山根),在离异女性中的分布密度仅比均值高7%,这种统计学差异难以支撑绝对化的命运论断。未来研究或可建立三维面部建模数据库,结合遗传学、心理学等多学科进行交叉验证。

面部痣相作为传统文化密码与人体生物特征的结合体,既承载着先民的人生观察智慧,也暗合现代科学的某些发现。在祛除迷信色彩的我们应珍视其中蕴含的“人体信息学”价值——通过系统研究面部特征与心理行为、生理健康的关联,或能发展出新型的人格评估辅助工具。正如《麻衣相法》所言:“相逐心生,心随相转”,对痣相的理性认知,本质上是对人性复杂性的深度探索。