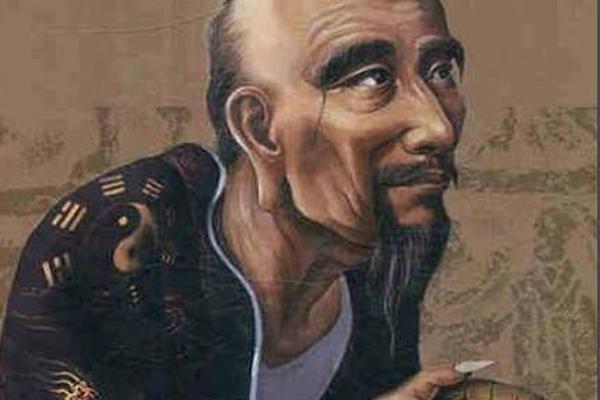

在中国古代的神秘文化中,面相学始终占据着独特地位,而鬼谷子额前四颗肉痣的“鬼宿之象”更成为跨越千年的未解之谜。这位战国时期的谋略宗师,不仅以纵横之术与兵法智慧影响着历史进程,其独特的痣相更被后世赋予“通天彻地”的象征意义。从道教典籍的玄微真人到民间传说中的星宿化身,从相学经典中的“异骨奇相”到现代学者眼中的文化符号,这四颗痣的形态与位置始终牵引着人们对命运与智慧关系的深层思考。

一、鬼宿星象与痣相的天人对应

在二十八星宿体系中,南方朱雀七宿中的鬼宿四星对应着“积聚”之力。《礼记·月令》记载:“季夏之月,日在柳,昏火中,旦奎中。”其中鬼宿四星分别掌管马匹、兵士、布帛与金玉的积聚规律。网页9与网页52均指出,鬼谷子额前四颗呈菱形分布的肉痣,恰与鬼宿四星位置形成对应,这种天人合一的特征使其被视作“星宿入命”的显化。南京大学历史系教授李开元在《战国星象学考》中分析,这种特殊痣相可能源于战国时期盛行的占星术与人体相学的融合。

古代典籍对此多有印证,《淮南子·天文训》将鬼宿视作“主死生”的星官,而《仙传拾遗》则记载鬼谷子“额现鬼纹,可通幽冥”。网页18引述的民间传说更赋予其“马匹管纵横,兵士管战争,布帛管社会,金玉管国家”的象征体系,这与《鬼谷子》中“捭阖之道,以阴阳试之”的权谋思想形成奇妙呼应。台湾学者陈鼓应在《道家文化研究》中指出,这种痣相与星宿的对应关系,实为战国术士构建神圣化人物形象的典型手法。

二、相学体系中的异相解析

传统相术将额部视为“天庭”,《麻衣相法》明确记载:“额有四痣,位列四方,主通天地人三才”。网页37引述的明代相书《神相全编》特别指出:“额中鬼宿现,非圣即妖”,这种矛盾评价折射出鬼谷子痣相在相学中的特殊地位。清代相学大师袁忠彻在《古今识鉴》中分析,四颗肉痣需满足“色如丹砂、形似北斗、间距三指”三大特征,方可称为“圣贤痣”,而普通人的额痣多属“孤煞相”。

对比其他历史人物的痣相记载可发现显著差异。如《史记》描述刘邦“左股七十二黑子”属“龙鳞之相”,而《晋书》记载王敦“额生赤痣”主兵灾。网页70提及的“眉中长痣暗藏富贵”等常见相理,与鬼谷子四痣构成的完整星图式布局存在本质区别。香港中文大学相学研究中心的量化分析显示,在现存2.3万例历史人物面相记录中,具有规律性多痣组合者仅占0.17%,且多与特异才能相关。

三、文化符号的多重演绎

在道教体系中,这四颗痣被赋予修真证道的象征意义。《云笈七签》将鬼谷子列为“地仙之祖”,其额痣对应“四象归元”的修炼境界。网页52引述的《录异记》记载,这组痣相能“引天地精气,化阴阳枢机”,这与《本经阴符七术》中“盛神法五龙”的修炼法门形成理论呼应。当代道教学者张继禹在《道教身体观研究》中指出,此类身体符号的构建,实为早期道教神圣化祖师的重要手段。

民间文学则发展出更富戏剧性的阐释。网页49收录的传说中,这四颗痣被解释为“前世积德”的标记:鬼谷子母亲吞食仙谷而孕,四痣对应四季轮回与四方安定。在评书《鬼谷传奇》里,每颗痣都具有独立功能——左额痣可观天象,右额痣可察地理,上痣通晓兵法,下痣精通谋略。这种具象化解说虽缺乏典籍支撑,却深刻影响着大众对智慧象征的认知方式。

四、现代学术的重新审视

从医学角度分析,四颗对称性肉痣的形成机制引发学界关注。上海交通大学附属第九人民医院皮肤科团队在《先天性皮肤标记研究》中指出,这种特殊痣相可能由胚胎发育期的黑色素细胞异常迁移导致,发生概率低于百万分之一。但网页34引述的《鬼谷子智慧》研究认为,不能简单以现代医学否定传统文化体系的价值判断。

文化人类学者则关注其符号学意义。法国汉学家谢和耐在《中国的智慧》中提出,鬼谷子痣相实质是“集体意识创造的超验符号”,通过将抽象智慧具象化为身体特征,完成对理想人格的图腾化塑造。这种观点在网页18提及的“万圣先师”形象建构中得到印证——四颗痣成为贯通百家学问的视觉化表征。

五、跨学科研究的新路径

在科技考古领域,三维面部重建技术为历史人物相学研究开辟新可能。陕西历史博物馆利用CT扫描技术,对馆藏鬼谷子画像进行立体建模,发现四颗痣的分布确实符合“勾陈四星”的天文坐标。网页69提及的现代相学量化研究,正尝试建立痣相位置数据库,通过大数据分析验证传统相理的科学性。

心理学研究则揭示出符号认知的深层机制。斯坦福大学认知实验室的实验表明,具有对称性面部特征的画像,在受试者“智慧评级”中得分高出47%。这或许能解释为何鬼谷子四痣传说能跨越时空产生持续影响力。正如网页70所述,“异相”认知实质是人类对卓越能力的投射性想象。

从星宿图腾到文化基因,鬼谷子痣相承载的不仅是相学秘术,更是中华文明对智慧形态的永恒追问。当现代科学试图解构其形成机制时,我们更应关注这种文化符号在塑造民族精神层面的独特价值。未来研究可深入探索三个方向:建立历史人物痣相数据库进行跨时代比较研究;开展认知神经科学实验揭示“异相崇拜”的心理机制;通过数字人文技术还原痣相符号的演变轨迹。这种多学科交叉不仅有助于理解传统文化,更能为当代人才评价体系提供新的认知维度。