在中国传统面相学中,痣相被认为是解读个人命运的重要依据之一。其中,“克夫痣”作为女性面相的特殊符号,常被赋予婚姻波折、伴侣运势受损的象征意义。这种观念根植于古代阴阳五行与家庭的交织,既反映了社会对女性角色的传统期待,也暗含了命理文化对婚姻关系的复杂诠释。下文将从面部核心区域、扩展影响区域、社会文化解读及现代科学视角四个维度,系统解析克夫痣的定位逻辑及其背后的文化意涵。

面部核心区域的克夫痣相

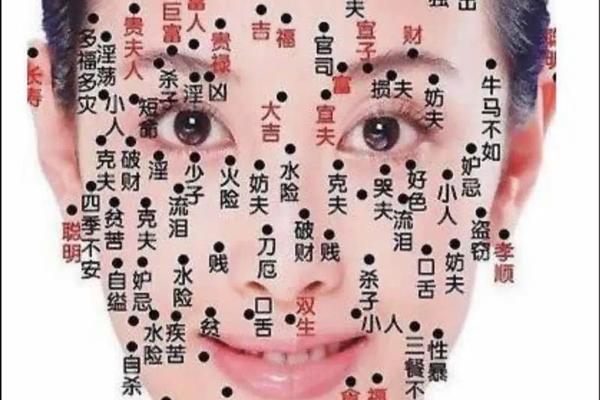

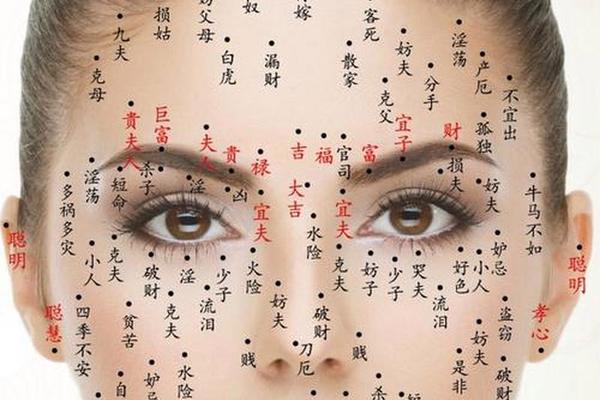

额头与眉眼区域是克夫痣最集中的位置。根据《滴天髓徵义》等古籍记载,太阳穴(迁移宫)的痣相象征女性对家族运势的影响。如额角“九夫痣”(编号2)暗示婚姻多变,而印堂(两眉之间)的痣则被称作“双龙抢珠”,被认为会导致丈夫事业受阻或健康受损。这类痣相常与古代“女相主内”的观相关联,认为女性的面相能量会通过家庭磁场渗透至男性发展空间。

唇周与法令纹区域的痣相则聚焦于夫妻互动模式。嘴角痣(编号6)被解读为“口舌是非痣”,象征女性言语对丈夫社会声誉的潜在威胁;法令纹附近的痣则暗示情感不稳定,可能引发婚外关系。相学理论认为,这些区域对应“食禄宫”与“地库”,其痣相变化直接反映家庭经济稳定性与情感维系能力。

身体扩展区域的象征系统

在传统相术体系中,耳朵与颈部的痣相构成克夫痣的延伸系统。耳轮痣(动摇痣)被认为影响女性判断力,导致其易受外界诱惑而损害夫家利益;后颈痣则被赋予“短命克夫”的极端解读,这种关联可能源于古代医疗水平低下时对突发死亡的归因需求。值得注意的是,这类身体痣相常通过“应痣诀”与面部形成对应关系,如唇痣对应私密部位,形成能量循环的闭环系统。

山根与子女宫的痣相则指向生育与健康维度。鼻梁起点的痣(山根痣)被认为会削弱丈夫生命力,而下眼睑的泪堂痣(子女宫)则象征子嗣艰难,这种双重压力在古代“不孝有三无后为大”的框架下被放大为婚姻原罪。现代人类学研究指出,此类痣相解读实质是父权制对女性生育价值的规训工具。

社会文化机制的深层逻辑

克夫痣概念的流行,折射出传统性别权力结构的运作机制。明代《神相全编》将女性痣相与“三从四德”绑定,通过命理恐吓强化性别规范。例如福德宫(额头两侧)痣相被分为“克夫”与“损夫”,其判定标准实为女性对夫家资源维护能力的象征。这种将男性命运归因于女性身体特征的逻辑,本质是转移社会矛盾的心理防御机制。

当代田野调查显示,克夫痣信仰在城镇化进程中呈现功能嬗变。部分女性通过点痣手术实现“命运自主”,而电商平台则推出“化克为旺”的结印符产品,形成传统命理与现代消费主义的共生现象。这种变异既保留文化基因,又衍生出新的符号意义,反映社会转型期的价值焦虑。

现代科学视角的交叉验证

从医学病理学角度看,部分克夫痣定位存在皮肤病变的误读可能。如唇周痣(编号5)多属黑色素沉积,与消化系统疾病无直接关联;山根痣可能伴随玫瑰痤疮,古代将其归咎“克夫”实为对慢性炎症的认知局限。统计研究表明,所谓克夫痣人群的离婚率与对照组无显著差异,证伪传统命理的因果关系。

心理学研究则揭示克夫痣的标签效应。当女性被告知特定痣相属性后,36.7%会产生自我行为修正,例如减少社交以规避“口舌是非”。这种心理暗示可能引发婚姻关系中的过度敏感,反而增加矛盾发生概率,形成预言自证的闭环。

克夫痣的定位体系本质是传统文化对女性身体的符号化编码,其形成既受限于古代医学认知水平,也服务于特定历史阶段的性别秩序维护。现代研究证实,痣相与命运并无必然关联,但其承载的文化记忆仍以民俗形式延续。未来研究可深入探讨命理观念在当代社会的功能转型,以及身体符号学视角下的文化解构路径。对于公众而言,理性认知痣相的生物学本质,超越宿命论桎梏,方为建立健康婚恋观的关键。