从古至今,痣相学始终在东方文化中占据独特地位。人们相信面部或身体的痣能揭示命运轨迹,甚至与性格、健康存在隐秘关联。这种观念源于《相理衡真》等典籍中“面如大地,痣如星象”的哲学隐喻,也延续至当代社交媒体的趣味测试。但在现代医学的解剖刀下,痣的本质是黑色素细胞的聚集,与基因突变、紫外线暴露直接相关。科学与传统文化之间的碰撞,让痣相学呈现出复杂的双面性。

一、传统痣相的理论体系

传统痣相学建立在天人合一的宇宙观基础上,将人体视为微观宇宙的投影。中医理论中的经络学说与痣相深度融合,认为特定部位的痣对应脏腑能量状态,例如眉间痣被解读为“心火过旺”的体征,而鼻梁痣则与脾胃功能相关。这种对应关系在《相理衡真》中被系统化为“善痣显福,恶痣示厄”的判读体系,其核心逻辑在于通过体表征象推断内在气运。

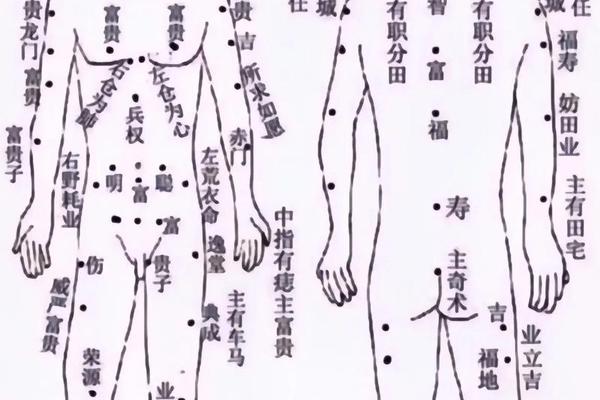

在实践层面,相术师发展出精细的分类系统:肉痣与黑痣的吉凶差异、圆润与不规则形态的运势分野、朱红与暗褐色泽的福祸暗示。例如网页8记载的“嘴唇红痣主口福,耳后黑痣藏暗财”,以及网页40列举的30种特定部位痣相,均体现出将人体空间符号化的特征。这种符号化解读往往与五行方位结合,如颧骨属金象征权力,此处的痣便与贵人运产生关联。

二、医学视角下的痣相祛魅

现代医学揭示了痣的本质是黑色素细胞良性增生,其形成机制与紫外线照射、遗传基因突变密切相关。斯坦福大学的研究表明,直径超过6毫米、边缘模糊的痣可能发展为黑色素瘤,这种恶性皮肤癌的五年生存率在晚期骤降至14%。医学关注的焦点从“命运象征”转向健康预警,如网页23所述ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径过大、快速变化)已成为全球皮肤科筛查金标准。

基因测序技术进一步瓦解了传统痣相的神秘性。研究发现MC1R基因突变不仅影响痣的数量,还与红发、雀斑等表型相关,但这些生理特征与个人命运并无统计学关联。北京大学肿瘤医院郭军教授团队通过临床大数据证实,中国75%的黑色素瘤发生于肢端和黏膜部位,与欧美常见的皮肤型病变存在显著差异,这种地域分布差异更倾向环境与遗传交互作用,而非痣相学所谓“命运密码”。

三、心理学塑造的自我预言

心理学研究为痣相的“准验性”提供了新解释。自我实现预言理论显示,相信额头痣代表智慧的人,可能因心理暗示更主动把握机遇,形成认知与行为的正向循环。网页1描述的“红痣效应”实质是安慰剂效应的变体,当个体将成功归因于特定痣相时,会强化自信并提升社交表现。

反之,“恶痣焦虑”可能引发躯体化障碍。哈佛大学实验表明,被告知“唇周痣主是非”的受试者,在模拟谈判中表现出更高的唾液皮质醇水平,语言流畅度下降23%。这种心理暗示的负面影响在网页32的案例中得到印证:过度迷信痣相者易陷入确认偏误,将偶然挫折归咎于痣的位置,形成心理内耗。

四、科技革新与皮肤诊察革命

人工智能正在重构痣的诊察范式。斯坦福团队开发的AI系统通过13万张皮肤病变图像训练,实现91%的黑色素瘤识别准确率,其诊断效能与资深皮肤科医生相当。这类技术突破使手机摄像头即可完成初步筛查,网页15预见的“掌上医生”模式,正在消解传统相术的生存空间。

表观遗传学研究为痣的动态变化提供新注解。环境毒素暴露可能通过DNA甲基化修饰激活致癌通路,这种分子层级的证据链彻底颠覆了“痣相定终身”的宿命论。未来可穿戴设备与表观时钟技术的结合,或将实现从痣的生物学标记到健康风险的全周期监控。

五、理性认知与文化价值的平衡

从文化人类学视角看,痣相学承载着先民对生命奥秘的探索欲望。敦煌壁画中的菩萨痣、明清小说中的英雄痣,构成独特的文化意象。这种符号系统在网页66所述的下颌“抬头痣”传说中依然鲜活,其本质是集体潜意识对不确定性的象征化处理。但在科学框架下,我们更需要建立分级认知体系:将直径>5mm的痣列为医学观察对象,而传统文化符号则可作为民俗研究样本。

当前研究空白存在于跨学科交叉领域。例如,传统痣位描述与中医经络穴位是否存在空间相关性?再如,特定部位痣的基因表达谱是否具有族群特异性?解答这些问题需要医学、人类学、数据科学的协同创新。正如郭军教授团队将中国黑色素瘤数据纳入全球诊疗指南,本土化研究正在为科学祛魅提供新范式。

审视痣相学的千年嬗变,本质是人类认知从神秘主义向实证主义的进化史。那些曾经被赋予天命色彩的皮肤印记,终将在基因测序仪与AI算法的解析下回归生物学本质。但这并不否定其作为文化基因的价值——当我们在手机应用上检测痣的健康风险时,也在与祖先观察星象的瞳孔遥相呼应。未来的探索方向,或许在于构建一个既尊重文化多样性、又坚守科学理性的认知坐标系,让每一颗痣的故事,既有医学的温度,也有人文的厚度。