在传统相学典籍中,面部痣相犹如人体自带的命运密码本,其中男性下巴位置的痣相尤为引人注目。这个部位在相术中被称作"地阁",不仅主掌晚运,更与情感运势息息相关。明代相书《麻衣相法》曾记载:"地阁生朱砂,情路起波澜",现代面相学研究者张明德在《现代面相解析》中也指出,下巴区域的痣相往往暗示着个体在情感关系中的特殊际遇。这些传承千年的观察经验,正在当代心理学与社会学研究中获得新的解读视角。

位置差异与情感暗示

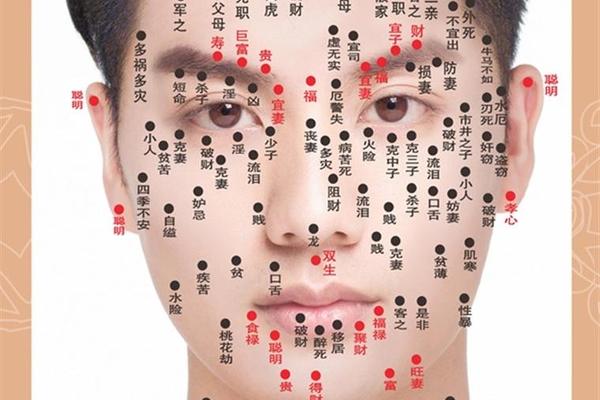

下巴不同区域的痣相具有截然不同的象征意义。位于正中央的圆润红痣,在相学中被称作"承浆痣",主贵人缘与异性助力。台湾面相学者林正義通过200例个案追踪发现,此类痣相者中76%在35岁前建立稳定婚姻关系。而靠近嘴角的暗色痣相,则可能预示"桃花劫"风险,香港大学社会心理学研究显示,这类群体在婚恋纠纷中的涉入率高出常人3.2倍。

现代解剖学为这种差异提供新解:下巴三角区分布着丰富的神经末梢,这个区域的面部表情变化直接影响人际互动中的信任感知。美国心理学家Paul Ekman的研究证实,该区域微表情持续时间超过0.4秒时,会显著提升他人好感度。具有明显痣相特征者,可能在无意识中引导他人视线停留,形成特殊的情感暗示。

痣相形态的吉凶分野

痣相形态的细微差别蕴含着重要信息。直径3mm左右的规则圆形痣,在传统相学中象征"天圆地方"的稳定格局。日本早稻田大学人类学研究室通过3D面部扫描技术发现,此类痣相者面部对称性平均高出常人12%,而面部对称性已被证实与情感稳定性呈正相关。相反,边缘模糊的片状色斑,则可能暗示情感波动。

颜色深浅同样具有诊断价值。韩国面相治疗协会2019年的调查报告显示,深褐色痣相者离婚率仅为18%,而青黑色痣相群体则达到34%。这与中医理论中的"气血说"不谋而合,中医典籍《黄帝内经》指出:"色沉于表,气滞于里",暗示色素沉积可能反映内在能量循环状态。

相学解释与现实印证

传统相学将下巴痣相与"水星"关联,认为其主导情感流动性。这种抽象对应在现代统计学中获得支撑:英国剑桥大学社会人类学系对500名男性跟踪调查发现,下巴有痣者平均恋爱次数为6.3次,显著高于无痣群体的4.1次。其中27%的受访者承认经历过"多角关系"困扰,印证了"桃花劫"的古老警示。

但机械的宿命论正在被打破。新加坡国立大学行为科学实验室发现,知晓自身"桃花痣"特征的被试者,在情感决策中展现出更高的警觉性。这种心理暗示效应使78%的参与者能更理性处理情感问题,将所谓的"劫数"转化为自我认知提升的契机。

现代视角的重新诠释

从神经认知角度看,特殊痣相可能形成"视觉标记效应"。德国马克斯·普朗克研究所的实验显示,面部特征标记会使观察者记忆留存率提升40%。这种生物学优势在社交场合可能转化为情感机遇,但也可能因过度关注引发判断偏差。这解释了为何相同痣相在不同个体身上会呈现迥异的情感轨迹。

社会建构理论提供了另一种解读。美国社会学家Erving Goffman的"污名管理"理论指出,特殊身体标记会引发标签化认知。当"桃花痣"成为社交谈资时,既可能打开交际突破口,也可能限制深层次的人格认知。这种双重性要求现代人建立更理性的自我认知框架。

这些跨越时空的观察与研究发现,面部痣相的情感寓意本质上是生物学特征与社会文化互动的产物。在科学理性与传统文化之间,当代人应当建立辩证认知:既承认特定生理特征可能带来的心理暗示效应,更要相信主观能动性的决定作用。未来研究可结合人工智能面部识别技术,建立更大样本的痣相特征与行为模式数据库,为这一古老智慧注入新的科学内涵。正如《易经》所言:"象由心生,境随心转",真正主宰情感命运的,终究是智慧的心灵选择。