在中国传统文化中,面部痣相常被视为解读命运与性格的密码,而对儿童面部痣相的关注更承载着父母对子女健康与未来的期许。随着现代医学的发展,痣的生理意义逐渐被科学解构,但传统面相学中的吉凶符号与当代医学的病理分析仍交织成独特的文化景观。本文将从传统面相学、医学分类、心理影响及科学处理四个维度,系统解析儿童面部痣相的多元内涵。

一、传统面相学的文化符号

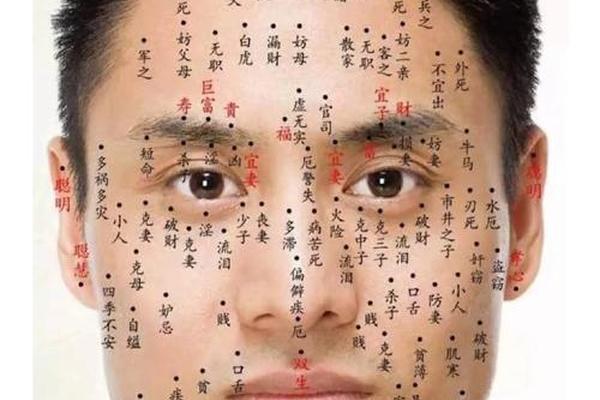

古代相术将面部视为“命运图谱”,痣的位置与形态被赋予特殊寓意。如《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》记载,眼尾痣象征“命犯桃花”,而眉间痣则关联极端运势。这类观点源于“天人感应”哲学,认为身体特征与命运存在神秘关联。在儿童面相中,古籍特别强调“天庭饱满,地阁方圆”的理想形态,若鼻翼或唇周出现色泽光润的痣,常被解读为福禄之兆。

然而传统面相学存在明显局限性。现代研究发现,80%的儿童痣属于先天性色素痣,其形成与遗传和胚胎发育相关,而非命运预示。相术中“凶痣多现于显处”的说法,实则忽略了皮肤暴露部位更易受紫外线刺激的生理机制。这种文化符号系统虽缺乏科学依据,却折射出古人通过观察建立因果关联的认知模式,为研究民俗心理学提供独特样本。

二、医学分类与风险识别

从医学角度,儿童面部痣主要分为先天性与获得性两类。先天性痣约1-2%新生儿存在,其中直径超过20cm的巨大型先天性痣恶变风险达10-12%。获得性痣多在6月龄后出现,表现为直径小于5mm的规则斑疹,恶性转化概率低于0.1%。临床需特别关注形态学特征:边缘呈锯齿状、颜色混杂(如棕黑蓝混合)、快速增大(半年增长超1cm)的痣,可能提示黑色素瘤。

特殊部位的痣需提高警惕。手足掌、肩颈等易摩擦区域,反复刺激可能导致细胞异变。研究显示,长期受压部位的痣恶变风险较其他部位高3倍。而面部中央三角区的痣,虽少有恶变可能,但激光治疗需谨慎操作以避免瘢痕。医学界建议采用ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)作为家庭观察指南。

三、审美认知与心理建构

特定位置的痣可能成为审美符号。泪痣(眼周)、朱砂痣(眉间)在影视文化中被塑造为“美人痣”,调查显示47%青少年认为这类痣能提升面部辨识度。鼻尖痣因视觉聚焦效应,常被感知为灵动特质,这与格式塔心理学中的“图形-背景”原理契合。但过度强调审美价值可能导致认知偏差,某研究追踪500名点痣儿童发现,23%在术后出现新的容貌焦虑。

心理影响呈现双刃剑效应。8-12岁儿童对面部特征的敏感度达峰值,直径超过5mm的面部痣可能引发同伴戏谑。临床案例显示,此类儿童社交回避行为发生率较对照组高18%。但文化资本可改变认知取向,日本研究发现,传统艺伎文化影响下,关东地区儿童对颧骨痣的接受度较其他地区高40%。

四、科学处理的原则与方法

治疗决策需平衡医学必要性与心理需求。直径小于3mm、色泽均匀的稳定型痣,通常建议观察至青春期后处理。激光治疗适用于浅表性痣,但存在15-30%复发率;手术切除对深在性痣更有效,但可能遗留线性瘢痕。新兴的皮秒激光技术可将色素击碎至纳米级,较传统CO2激光降低54%的色素沉着风险。

考量不可或缺。美国儿科学会指南强调,12岁以下儿童非必要不进行美容性点痣,避免过早强化外貌意识。对必须治疗的病例,建议采用“渐进式沟通”:先用遮瑕产品模拟术后效果,待儿童心理适应后再实施操作。中国台湾地区推行的“痣相绘本教育”,通过卡通化讲解帮助儿童建立科学认知,使治疗配合度提升62%。

从文化符号到生物标记,儿童面部痣相的解读史恰是人类认知进化的缩影。当代医学已证实,99%的痣属于良性病变,传统面相中的“凶吉”预言多源于观察偏误。未来研究可深入探讨地域文化对痣认知的形塑机制,以及新型激光技术对儿童皮肤屏障的长期影响。建议建立跨学科评估体系,整合皮肤科、心理科与社会学资源,为儿童提供兼具医学安全性与文化适应性的健康管理方案。