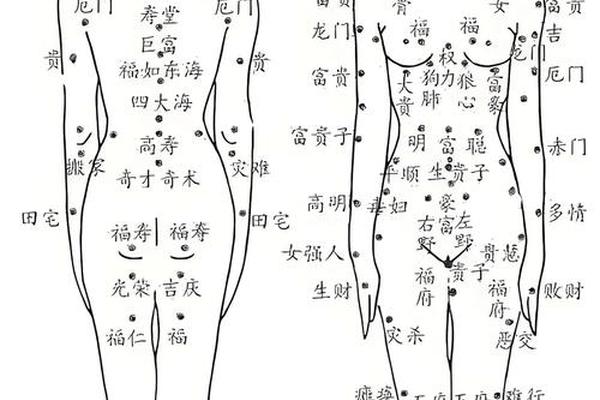

背部在传统相学中被视为“藏福纳贵”之地,其痣相往往与个人命运、财富及健康密切相关。根据古籍记载,背部以“方广厚实”为佳,而痣相则以“藏而不露”为吉。例如,肩胛骨位置的“田宅多进痣”象征祖业丰厚、家宅安定;脊柱正中的“福如东海痣”则预示一生顺遂、晚年福禄双全。这些吉痣多为颜色黑亮、略微凸起且有毫毛生长,被认为能聚气纳财,甚至影响家族运势。

背部痣相并非全然吉祥。若痣色灰暗、边缘模糊或位于背部边缘,则可能对应“家运不顺痣”或“桃花不佳痣”,暗示家庭矛盾、健康隐患或情感波折。例如,背部左侧边缘的痣可能关联肾脏健康,右侧则与消化系统相关。这种吉凶分野既反映了古代相学对命运的诠释逻辑,也揭示了人们对身体符号的具象化联想。

二、医学视角下的背部痣相风险

现代医学认为,痣是黑色素细胞的良性聚集,但某些特殊形态的痣可能具有恶变风险。根据临床研究,背部痣由于长期受衣物摩擦或紫外线照射,其恶变概率可能高于其他部位。医学上建议关注以下几点:若痣体直径超过5毫米、边缘不规则、颜色不均匀或短期内迅速增大,需及时就医排查黑色素瘤风险。

值得注意的是,传统相学中的“恶痣”与医学上的高危痣存在部分重叠。例如,“家运不顺痣”多位于背部边缘,此处恰好是皮肤易受摩擦的区域,可能因长期刺激诱发细胞变异。对于这类痣的评估需结合医学检查,而非单纯依赖相学吉凶判断。

三、去痣决策的多维考量

从审美与健康角度出发,背部痣的去除需权衡多重因素。若痣体影响外观或存在恶变倾向,医学干预是必要选择。激光或手术切除等技术成熟,但需警惕术后感染、色素沉着或疤痕增生等风险。例如,某案例显示,未经规范操作的激光去痣可能导致痣细胞残留,反而刺激其异常增殖。

在文化心理层面,部分人担忧去除“吉痣”会破坏运势。相学研究者指出,痣相仅为命运参考,若因健康或心理压力需去除,可通过风水化解法(如佩戴护身符)平衡能量。这种观点体现了传统文化与现代生活的折中智慧,即尊重科学决策的同时保留符号系统的精神慰藉作用。

四、社会认知与个体选择的冲突

当代社会对痣相的认知呈现两极分化:一部分人仍视其为命运密码,另一部分人则完全否定其价值。调查显示,约35%的受访者会因相学建议保留背部痣,而62%更关注医学评估结果。这种分歧反映了传统玄学与实证科学的认知鸿沟。

从个体权利角度,去痣应基于自主意愿。例如,某女性因背部“桃花不佳痣”长期自卑,术后心理状态显著改善;另一案例中,企业家保留“石崇巨富痣”作为精神图腾,认为其增强了商业自信。这些案例表明,决策的核心在于平衡理性判断与主观价值认同。

总结与建议

背部痣相承载着文化隐喻与医学现实的双重意义。在去痣决策中,应优先进行皮肤镜检查等医学评估,并结合个人心理需求与社会文化背景综合考量。未来研究可进一步探讨痣相符号对群体心理的影响机制,或开发融合传统相学与医学指标的评估模型。对于普通民众,建议定期观察痣体变化,选择正规医疗机构操作,同时理性看待痣相文化——既不必因吉痣迷信延误治疗,也无需因恶痣过度焦虑。生命的走向,终将由科学认知与自主选择共同书写。