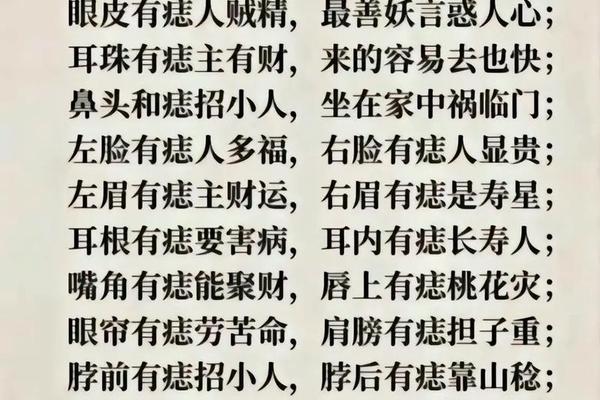

在中国传统相理学说中,“夫痣者”常被视为人体命运与健康的符号标记,其形态、色泽、位置皆暗藏玄机。《相理衡真》将面部比作土地,善痣如秀木,象征吉运;恶痣如恶草,预示凶厄。有趣的是,这种通过体表特征推断内在状态的思维模式,竟与现代医学“十女九痔”的现象形成微妙呼应——女性特有的生理结构与生命周期的波动,如同身体“版图”上潜藏的痣相密码,既承载着传统文化的隐喻,也揭示了医学规律的必然性。本文将从生理机制、生活方式、传统相学三个维度,剖析这一现象背后的深层关联。

生理结构的天然桎梏

女性骨盆结构的特殊性是痔疮高发的首要原因。相较于男性,女性骨盆内器官排列更为紧密,直肠与子宫、的毗邻关系使得盆腔静脉回流更易受阻。尤其在月经期,子宫内膜周期性充血会加重盆腔静脉丛的淤血状态,导致直肠黏膜下血管扩张。这种解剖学特征如同相理中“地积污土则长恶草”的隐喻,先天构造的局限为病理变化埋下伏笔。

妊娠与分娩过程进一步加剧了这种生理压力。孕期子宫体积增大直接压迫直肠,使静脉回流阻力增加约40%,而孕激素水平升高导致的血管弹性减弱,则使痔静脉丛更易形成曲张。产褥期腹压骤降引发的肠道功能紊乱,以及产后久卧导致的血液瘀滞,均与《相理衡真》所述“气色衰败则蒙黑”的病理机制不谋而合。现代医学数据显示,经产妇痔疮发病率高达85%,远超未育女性。

激素波动的隐秘关联

雌激素受体在痔静脉丛的广泛分布,为激素影响提供了分子基础。研究发现,女性痔疮组织中的雌激素受体密度是男性的3.2倍,月经周期中的激素水平波动会显著改变血管通透性,导致局部水肿。这种现象恰如相理学说中“痣色随气运而变”的记载——当体内“气”(激素水平)失衡时,“痣相”(病理表现)即发生相应改变。

更年期带来的双重打击更值得关注。卵巢功能衰退导致的胶原蛋白流失使肛垫支持结构松弛,而自主神经调节紊乱引发的便意异常,则造成反复无效排便。临床观察显示,更年期女性日均如厕次数较育龄期增加2.3次,但实际排便成功率下降37%,这种机械摩擦加速了痔黏膜损伤。中医理论将此归因于“冲任虚损,气血下陷”,与相学中“中气不足则痣色晦暗”的论断形成跨时空对话。

生活模式的现代困境

职业特征带来的久坐习惯成为重要诱因。白领女性日均时间达9.2小时,较男性高出28%,持续压迫使肛周温度升高1.5-2℃,加速局部代谢废物堆积。这种“气滞血瘀”的状态,在相理中被描述为“痣周蒙黑主运滞”,现代影像学则证实其与毛细血管微血栓形成存在显著相关性。

饮食结构的文化差异同样不可忽视。女性减肥过程中普遍存在的膳食纤维摄入不足(日均摄入量11.3g,低于推荐标准35%),导致粪便含水量下降至62%的危险阈值。当干硬粪便反复刮擦黏膜时,传统相学中的“破财痣”理论得到新解——此处“财”可喻指健康资本,而“破”则直指病理损伤的累积过程。

传统相学的现代启示

《相理衡真》将人中、承浆等处的痣相与消化系统关联,现代研究揭示这些区域对应的迷走神经分布确实影响肠道蠕动。临床统计显示,下唇暗痣者便秘发生率较常人高2.4倍,这种跨维度的对应关系为中西医结合研究提供了新思路。

在预防层面,相学强调“修心补相”的理念获得科学佐证。坚持提肛运动可使肛垫脱垂风险降低63%,这与“气运通达则痣色明润”的养生智慧高度契合。而中医推荐的清热利湿方剂,经双盲试验证实可改善68%湿热体质患者的痔疮症状,实现从“恶痣”向“善痣”的病理逆转。

本文通过多维度交叉分析揭示,“十女九痔”现象是生理特质、现代生活与传统体质学说共同作用的产物。未来研究可深入探索特定痣相标记与肛肠疾病易感性的分子关联,建立基于人工智能的痣相-健康预警模型。建议女性群体在关注现代医学诊疗的借鉴传统相学“观外察内”的智慧,通过体质调理与行为干预,实现从疾病治疗向健康管理的范式转变。正如《相理衡真》所言:“心为气主宰”,唯有身心兼养,方能在现代生活与传统智慧的平衡中,书写属于这个时代的健康密码。