在中国传统文化中,痣相学长期被视为解读命运与性格的密码,古人通过痣的位置、形状和色泽推测吉凶祸福。随着现代医学的进步,痣的本质被重新定义——它从玄学的符号转变为皮肤病理学的研究对象。这种认知的转变不仅揭示了科学与传统的碰撞,更催生了跨学科关联理论的深度发展。本文将从历史溯源、病理解构、心理效应、技术革新及预防实践五个维度,探讨相痣理论与现代医学的关联及其理论演进。

一、历史溯源与科学认知的碰撞

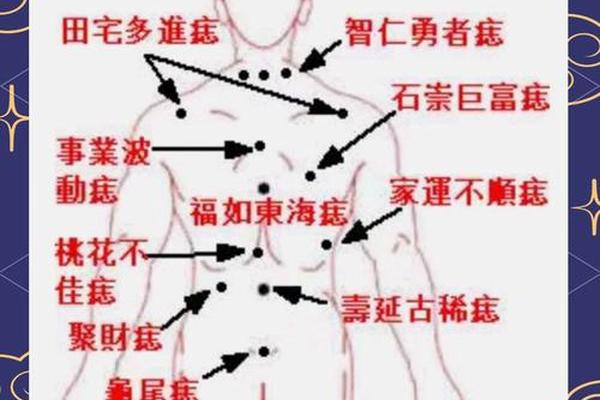

相痣理论根植于中国古代哲学与中医的整体观,认为人体与宇宙存在对应关系,痣的分布如同星辰排列,暗含命运轨迹。例如,额头中央的“福痣”象征智慧,而眼尾的“泪痣”则关联情感波折。这种观念与中医的经络学说结合,形成了痣相学中“外显内藏”的逻辑框架,即痣的位置反映脏腑状态或性格倾向。

现代医学通过分子生物学与遗传学研究,揭示了痣的本质:黑素细胞的局部聚集,其形成受基因调控与环境因素共同影响。英国伦敦大学国王学院的双胞胎研究表明,痣的数量和分布具有显著遗传性,如下肢痣的遗传效应高达69%。这种科学视角彻底解构了传统痣相的“命运决定论”,将痣的解读从玄学转向生物学。

二、病理学对传统理论的解构

传统痣相学中的“吉痣”概念,在现代医学中可能成为健康隐患。例如,易学界将足底痣视为“得名威势”的象征,但医学发现足底、手掌等摩擦部位的痣因长期受压更易恶变为黑色素瘤。这种矛盾揭示了传统分类与医学风险评价体系的根本差异:前者关注象征意义,后者聚焦病理机制。

医学研究进一步发现,痣的恶变风险可通过ABCDE法则评估:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径过大(Diameter)、进展性(Evolution)。例如,直径超过5mm的痣需警惕黑色素瘤,这与传统“大痣主贵”的说法形成鲜明对比。这种量化标准使痣的评估从主观经验转向客观数据。

三、心理学与社会学的交叉影响

尽管医学否定了痣相的命运预言功能,心理学研究却揭示了其“自我实现预言”效应。若个体相信眉间痣象征事业成功,可能因心理暗示增强自信,从而提升职业表现。这种心理机制解释了为何传统痣相文化能在现代社会持续传播——它通过塑造认知框架间接影响行为选择。

社会学视角则关注痣相文化的符号功能。在整形美容领域,消费者常依据传统吉凶观念选择祛痣部位。例如,唇周痣因“丰食禄”寓意被保留,而颧骨痣因“克夫”标签遭祛除。这种选择折射出文化观念对医学实践的渗透,也催生了“医学祛痣”与“文化保痣”的争议。

四、技术革新与诊疗模式转型

传统祛痣方法如中药腐蚀或绳勒因可能刺激癌变已被医学淘汰。现代技术如二氧化碳激光和手术切除,在彻底清除病灶的同时实现病理检测。特别是生物阻抗谱(BIS)技术的应用,可通过电学特性差异无创筛查早期皮肤癌,准确率媲美组织活检。

诊疗模式的转型还体现在预防医学领域。传统禁忌中“勿损吉痣”的观念,与现代医学“减少摩擦刺激”的建议不谋而合。例如,腰部系带处的痣因易受挤压,无论传统视为“权贵痣”与否,医学均建议切除。这种融合使传统经验以科学化形式延续。

五、预防实践与传统禁忌的互补

医学界正将传统痣相学中的观察经验转化为风险预警指标。例如,传统认为“痣色晦暗主凶”,对应医学中颜色混杂的痣需警惕恶变;“痣生卫星灶”的民间说法,则与黑色素瘤扩散的卫星病灶描述一致。这种转化实现了经验观察与病理机制的对接。

公共卫生教育也开始借鉴传统文化增强传播效果。上海浦南医院的科普材料将ABCDE法则与传统谚语结合,如“痣大如豆要当心”对应直径标准。这种策略有效提升了高危人群的筛查意愿,尤其在老年群体中效果显著。

结论:走向融合的跨学科认知体系

传统痣相学与现代医学的关联,本质是经验主义与实证科学的对话。医学解构了传统理论的神秘色彩,却未完全否定其文化价值——通过心理学机制与社会功能,痣相文化仍在影响个体行为与医疗决策。未来研究可聚焦三方面:一是开展跨文化比较,解析不同地区痣相理论的医学隐喻;二是开发融合传统经验的AI诊断模型,提升皮肤癌筛查效率;三是加强公众教育,建立“科学认知为主、文化尊重为辅”的健康观念。唯有在传统与现代的张力中寻求平衡,才能构建更具人文关怀的医学实践体系。