在中国传统文化中,面相学将人体视为宇宙的缩影,而痣的位置、形状与色泽,则被赋予了神秘的文化隐喻。眉毛作为“保寿宫”与“兄弟宫”,其周围长痣的现象尤其受到关注——有人视其为福祸的密码,有人则将其视为皮肤的自然现象。这种传统认知与现代科学的碰撞,构成了一个充满张力的讨论空间。

一、面相学中的痣相解读

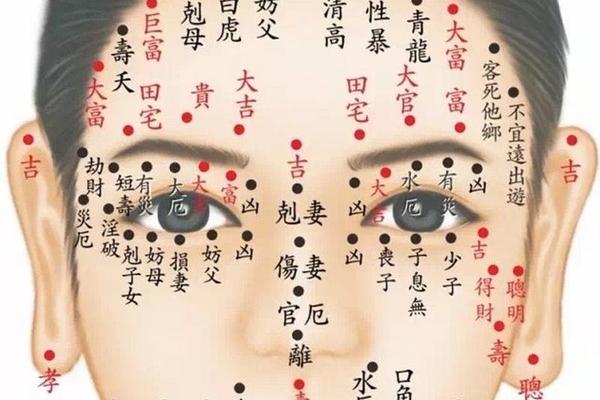

传统面相学将眉毛划分为多个区域,每个区域的痣被赋予特定的象征意义。例如,眉头痣被认为与亲缘关系相关:若痣被眉毛覆盖(即“草里藏珠”),则象征智慧与贵人运;但若痣显露于眉头外侧,则可能预示牢狱之灾。这种矛盾性解读体现了古人“吉凶相依”的辩证思维。

在眉中痣的解析中,古籍《麻衣相法》提出“水险”与“火险”的预警:眉毛浓密者需防溺水,稀疏者则需避火灾。而眉尾痣则关联情感运势,右侧眉尾痣常被解读为婚姻危机,如《水镜神相》所言:“右眉尾痣,妻奸夫不知”。这些理论虽缺乏科学依据,却反映了古代社会对命运规律的系统化归纳。

二、现代医学的理性审视

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变,其位置由遗传和紫外线暴露等环境因素决定,与“命运”无必然关联。美国皮肤病学会(AAD)的研究表明,痣的数量与分布更多受基因调控,而非玄学力量。

值得注意的是,医学界对痣的形态极为关注。ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6毫米、动态变化)被用于评估黑色素瘤风险。例如,眉间若出现边缘模糊的褐色痣,需警惕癌变可能。这种科学视角与传统“吉凶痣”的判定形成鲜明对比——前者关注健康风险,后者则聚焦文化象征。

三、心理学视角的自我暗示

心理学中的自我实现预言现象,为痣相文化提供了另一种解释路径。若个体深信眉中痣象征智慧,可能激发自信与创造力,从而提升事业成功率;反之,若将眉尾痣视为婚姻破裂的预兆,则可能因焦虑引发关系紧张。这种心理暗示效应在实验心理学中已被证实:2018年《社会认知》期刊的研究表明,受试者在被告知“幸运痣”位置后,其风险决策的积极性显著提升。

文化认知对心理的影响同样深刻。传统戏曲中,眉间红痣常被用于塑造聪慧角色(如《红楼梦》中的贾宝玉),这种艺术符号的反复强化,使公众对特定痣相产生条件反射式的积极联想。这种集体无意识的心理建构,使得痣相文化在民间持续流传。

四、文化符号的双重价值

作为民俗文化载体,痣相学在文学艺术中具有独特价值。敦煌壁画中的菩萨像多绘眉间白毫相,象征智慧与慈悲;明清小说常以“眉藏黑痣”刻画谋士形象,如《三国演义》中的诸葛亮。这种视觉符号系统,成为传统文化审美的重要组成。

在当代社会,痣相学的娱乐化转型尤为明显。网络占卜通过AI算法生成“眉痣运势报告”,短视频平台出现“点痣妆容”教程,这些现象将古老相术转化为大众消费符号。这种文化再生产过程,既消解了传统的神秘性,又赋予其新的传播生命力。

五、健康风险与科学建议

医学统计显示,面部痣的恶变率约为0.03%,但特定人群风险较高。2023年《皮肤肿瘤学》的研究指出,长期暴露于紫外线的户外工作者,其眉部痣的异变概率较常人高4倍。建议使用SPF50+防晒霜,并定期进行皮肤镜检测。

对于已有痣相信仰的群体,可采取“认知行为干预”:通过科普教育弱化负面心理暗示,同时保留其文化审美功能。例如,将眉间痣视为个性标识而非命运判词,既能规避焦虑情绪,又延续文化记忆。

传统痣相学作为文化基因,承载着古人探索命运规律的努力;现代科学则揭示其生物学本质与心理作用机制。二者并非对立——在理性认知的基础上,我们既能欣赏“草里藏珠”的审美意象,也能警惕黑色素瘤的健康威胁。未来研究可进一步探索文化符号的医学转化路径,例如将面相学中的“气色观察”与中医望诊技术结合,开发智能健康监测工具。这种传统智慧与现代科技的对话,或许能为人类认知自我开辟新的维度。