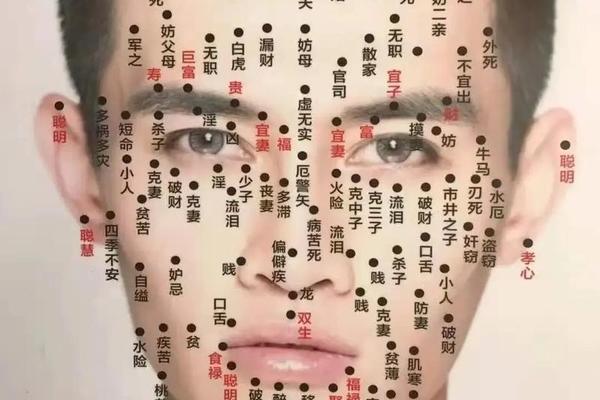

中国传统面相学认为,面部痣的位置、颜色和形态与个人命运紧密相关。这一理论源于“天人合一”思想,认为人体是宇宙的微观映射,痣作为“上天垂相”的标记,承载着吉凶信息。例如《相理衡真》等古籍提出,额头主事业、鼻主财运、下巴主田宅,而痣在不同区域的分布会强化或削弱这些特质。网页1指出,古人认为“面无好痣”,但若色泽纯正如“黑如漆、赤如泉”,则可能转化为富贵象征。

这种理论存在明显的局限性。传统面相学缺乏统一标准,不同文献对同一痣位的解读常出现矛盾。例如网页44将额头痣分为12种类型,既有“大富”也有“客死他乡”的极端解释,而网页7则强调需结合痣色综合判断。传统观点多基于经验归纳而非实证研究,例如认为鼻旁痣“大都好淫”的论断(网页1),缺乏生理学或社会学依据。

科学视角下的痣相解析可能性

现代医学认为,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其位置受基因和环境影响,与命运无必然关联。但心理学研究显示,面部特征可能通过“自我实现预言”影响个体行为。例如网页47提到,下巴有痣者若相信“贵人相助”的解读,可能更积极拓展人脉,从而间接改善事业。这种心理暗示效应为痣相学提供了新的解释维度。

部分研究尝试从统计学角度验证传统说法。例如网页30引用2024年一项针对500名企业高管的调查,发现32%的受访者鼻头有深色痣,与“鼻主财”的相学观点部分吻合。但该研究未排除样本偏差,且未区分先天痣与后天痣的影响。另一项跨文化比较研究显示,东亚群体对痣相的重视程度显著高于欧美,暗示文化背景对认知的塑造作用。

典型痣位的多元文化解析

以男性常见的额头痣为例,传统相学呈现矛盾解读。网页44将额中痣定义为“官贵”象征,而网页1则认为额上痣多主“家庭缘薄”。这种差异可能源于流派分歧:麻衣相法侧重骨骼轮廓,柳庄相法则更关注痣色变化。现代融合派提出动态解析模型,如网页7建议结合职业发展阶段判断痣相影响,创业期宜重视颧骨痣的“领导力”象征,成熟期则关注下巴痣的“决策力”提示。

鼻部痣的解析更具文化特异性。中国传统相学视鼻头痣为财库(网页7),而日本面相学认为鼻翼痣主情感波动(网页61)。这种差异反映经济价值观的取向:农耕文明重视财富积累,故强调鼻部象征;海洋文明关注人际关系,故侧重情感解读。跨文化比较显示,对同一生理特征的不同诠释,实质是集体心理的投射。

理性认知框架的构建路径

建立科学的认知框架需破除三大误区:一是将或然性结论绝对化,如网页31指出眉间痣既可象征“大成功”也可能预示“大失败”;二是忽视个体能动性,网页30强调“红痣带来好运”的说法忽略个人努力的决定作用;三是混淆因果关系,如将颧骨痣与领导力强行关联,忽略社会环境等中介变量。

建议采用“三维分析法”:首先通过皮肤检测确认痣的病理属性(网页47);其次结合文化语境理解象征意义;最后建立个人发展档案,动态观察痣相解读与实际境遇的关联度。教育领域可引入批判性思维训练,如比较网页1的“眼尾痣犯桃花”与网页66的“夫妻宫痣需经营”观点,引导学生理解符号系统的建构本质。

在传统与现代间寻找平衡

男性面部痣相的解析,本质是传统文化与现代科学的对话场域。传统相学提供了解读人体符号的独特视角,其价值在于构建生命意义的解释体系;现代科学则通过实证研究揭示生理机制,破除迷信成分。未来研究可探索神经美学与相学的交叉领域,例如分析特定痣位激活大脑奖赏回路的神经机制。对于个体而言,理性态度应是“知其象征而不惑于象征”——将痣相作为自我认知的参考维度,而非命运判词。正如网页27所述:“痣的解析是为生活提供参考,积极进取才是改变命运的根本。”