在中国传统文化中,面相学将人体视为宇宙的缩影,而面部的痣则被视为命运轨迹的“密码”。古人认为,痣的色泽、形状及位置与个体的性格、健康、财富乃至婚姻息息相关。尽管现代科学更倾向于从生理角度解释痣的成因,但痣相学作为一种文化现象,至今仍影响着许多人对自我和命运的认知。本文将从痣相的吉凶判别、区域象征、动态变化及现代视角四个维度,探讨面部痣相的文化内涵与现实意义。

一、吉凶痣的判别标准

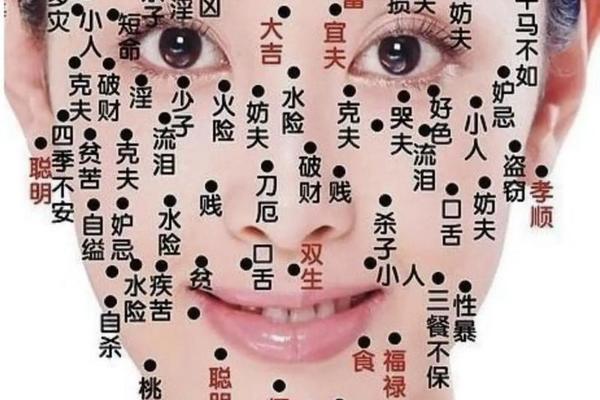

面相学对痣的吉凶判断并非一概而论,而是基于颜色、形状与位置的综合分析。传统观点认为,善痣需满足“黑如漆、赤如泉、白如玉”的色泽要求,且形状饱满圆润,例如耳垂或眉心的痣常被视为福运象征。若痣色晦暗、边缘模糊,则可能暗示健康隐患或运势阻滞,如鼻翼灰暗的痣被认为与消化系统疾病相关。

位置隐蔽性也是重要标准。例如,头顶的痣因藏于发间而被称为“逢凶化吉”之相,而显眼的眼尾痣则易招致桃花劫。痣的动态变化亦被赋予特殊意义:突然变黑或增大的痣可能预示近期运势波动,而自然消退的痣则被视为厄运消散的吉兆。这些判别标准虽缺乏科学依据,却反映了古人对自然规律与人体关联的朴素认知。

二、面部区域的象征体系

1. 额头与眉眼区:智慧与情感的镜像

额头中央的痣常与事业运关联,若色泽明亮则主心智成熟,晚年安定;但若靠近发际,则可能暗示家庭缘薄。眉内藏痣者被视作大吉,主财运亨通且热心公益,而眉间痣则象征极端运势,需警惕成功后因自满引发的危机。眼周区域尤为敏感,泪痣暗示情感波折,而奸门(眼尾至发际)的痣则直接指向婚姻稳定性,易引发第三者介入。

2. 鼻唇与下巴:财富与根基的隐喻

鼻梁痣象征贵人相助,但鼻头痣若色泽不佳,则可能指向贪欲导致的破财风险。唇部痣相颇具矛盾性:上唇痣体现重情义却易被饮食所累,下唇痣暗示劳碌命但擅长烹饪。下巴痣则与生活安定性相关,形状不良者多迁徙动荡,而圆润饱满者晚年宅运亨通。

三、痣相动态与运势流转

传统相术强调痣的“活性”,认为其变化可映射人生阶段。例如鼻翼痣若在中年后颜色转亮,可能预示财库修复;而法令纹处的痣在56-57岁流年对事业的影响尤为显著。某些特殊痣相被赋予转折意义:女性右耳痣在30岁后可能强化帮夫运,而山根痣在41岁前后易引发事业波动。

现代案例研究显示,点痣行为常与运势焦虑相关。如新加坡某案例中,点除嘴边“是非痣”后人际矛盾减少,但需注意反复生长的痣可能抵消改运效果。这种动态观提示,痣相解读需结合个体生命历程,而非静态判定。

四、文化信仰与现代理性平衡

从科学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置受胚胎发育影响,与命运并无必然联系。然而心理学研究发现,对痣相的信仰可能通过心理暗示影响行为模式。例如自认有“旺夫痣”的女性更积极经营家庭关系,而认为长“孤寡痣”者易在社交中自我设限。

当代学者建议采取折中态度:既承认痣相学的文化价值,也警惕其过度解读。定期皮肤检查可预防恶变,而通过服饰妆容修饰显眼痣相,既能缓解心理压力,又不悖科学理性。未来研究可探索区域文化差异对痣相认知的影响,或结合大数据分析痣的位置与职业成就的相关性。

面部痣相学作为传统文化遗产,既包含“天人感应”的哲学思辨,也折射出古人对命运规律的解释诉求。其核心价值不在于预测吉凶,而在于通过象征体系引导个体反思性格与行为模式。在现代社会,我们既需以科学态度对待生理特征,也可从文化符号角度理解痣相的隐喻功能。或许正如《周易》所言:“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”——对痣相的解读,最终应回归对人本身的关怀与超越。