在中国传统相学中,痣的位置与形态常被视为解读命运的重要符号,而“妨夫痣”因其与婚姻、家庭运势的关联性,成为女性面相研究中的焦点。这类痣相不仅承载着对个人性格的隐喻,更被赋予了影响伴侣健康、事业甚至家族气运的复杂意义。随着现代科学与传统文化的碰撞,围绕“妨夫痣”的讨论逐渐从玄学领域延伸至社会心理学与医学的交叉地带,形成了一场关于命运决定论与主观能动性的思辨。

一、妨夫痣的定义与典型位置

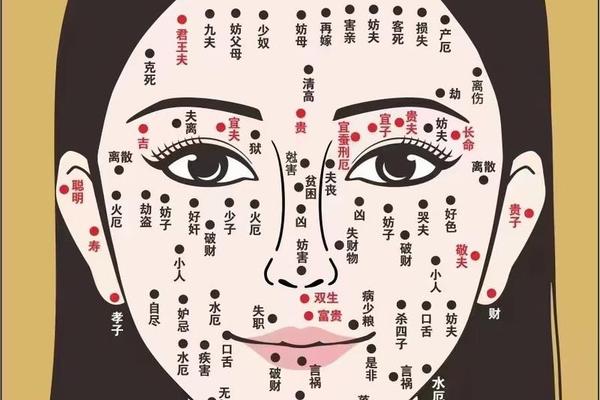

妨夫痣在相学中被定义为可能对丈夫运势产生负面影响的特定面部痣相。根据《麻衣神相》等古籍记载,这类痣多分布于面部“十二宫”中的关键位置:印堂(两眉之间)痣象征“双龙抢珠”,主婚姻动荡;奸门(眼尾至眉尾区域)痣预示情感纠葛;子女宫(下眼睑)痣则被称为“伤夫落泪痣”,暗含夫妻分离风险。山根(鼻梁根部)与福德宫(额头两侧)的痣相,也被视为可能引发伴侣事业受阻或健康问题的标志。

现代面相研究通过大数据分析发现,这些传统定位与人体神经分布存在微妙关联。例如奸门区域对应三叉神经末梢,该部位的痣相者往往情绪波动显著,可能通过微表情传递焦虑情绪,间接影响伴侣心理状态。而印堂区域的痣相,在心理学视角下可能强化“自我中心”的人格特质,导致亲密关系中的权力失衡。

二、相学体系中的克夫逻辑

传统相学将妨夫痣的“克性”归因于阴阳失衡理论。古籍《滴天髓徵义》指出,此类痣相者“宫内阴寒”,性事中易使男性“湿热之邪积聚”,长期导致气血阻滞。这种解释虽带有古代医学的朴素认知,却揭示了先人对生殖健康与情绪能量关联的观察。现代中医研究发现,特定面部区域对应脏腑经络,如下眼睑痣相者多伴肾阳虚症状,可能与性激素水平异常相关。

从社会结构角度分析,妨夫痣观念的盛行折射出封建对女性的规训。相书中“三支箭”“白虎女”等私处痣相的描述,实质是通过身体符号建构女性道德评判体系,将生育能力异常等生理现象污名化为“克夫”象征。这种文化编码机制,在当代仍以隐蔽形式影响着部分群体的婚恋观念。

三、化解之道的古今嬗变

传统化解方法呈现多元形态:道家主张佩戴“红蚕石、云海石”制成的护身符平衡五行;堪舆学派推荐使用开光五行八卦福调节住宅气场;民间则流传“伏龙卧虎”法,通过特定生肖图腾吸纳天地精气。这些仪式本质是建立心理锚点,帮助个体重构自我认知。

现代医学提供了物理祛痣方案,但网页71案例显示,术后护理不当可能引发疤痕增生等次生问题。心理学界建议结合认知行为疗法,通过正念训练削弱痣相的心理暗示效应。值得关注的是,台湾某医疗机构2019年研究显示,接受激光祛痣的女性中,68%的婚姻满意度提升源于自我认同感增强,而非单纯面相改变。

四、现代社会的解构与重构

在基因检测技术普及的今天,学者开始从遗传学角度重新解读痣相。2023年《医学遗传学杂志》刊文指出,MC1R基因突变导致的痣相聚集现象,可能与焦虑症易感基因存在连锁遗传。这为传统“克夫”说提供了新的生物学解释维度——某些痣相或许是神经质人格的外显标记。

社会学调查显示,一线城市女性对妨夫痣的认同度(12.7%)显著低于农村地区(41.3%),这种差异折射出城镇化进程中理性思维的渗透。但心理咨询机构数据表明,即便持科学观念的群体,在遭遇婚恋挫折时仍有23%会产生“是否痣相影响”的潜意识焦虑,说明文化烙印的持久性。

妨夫痣研究如同棱镜,折射出传统文化、社会心理与科学认知的多重光谱。它既是中国相学体系的重要组成,也是观察性别文化建构的独特窗口。未来的研究应加强跨学科合作,如通过脑电图监测不同痣相者的情绪反馈机制,或开展大规模婚恋质量追踪调查。对个体而言,理性认知痣相背后的文化逻辑,建立积极自我意象,或许比执着于化解方法更具现实意义。正如《周易》所言:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,在命运与选择的辩证中,人始终拥有超越表象的自由意志。