人类对身体符号的解读贯穿了文明的始终,痣相学作为中国传统相术的重要分支,将皮肤上的微小印记与命运轨迹紧密关联。古人提出“信息同步”与“天人合一”的理论,认为痣是“上天垂相”的显化,其位置、颜色与形态皆暗含个体的性格、健康与运势密码。从《痣相大全》到现代医学研究,东西方对痣的探索殊途同归——德国医学界发现痣与健康存在关联,而中国相术则将这种关联延伸至社会层面,如“善痣彰德,恶痣示贱”的道德隐喻。

痣相学的核心逻辑在于“显隐之分”。面部等显处的痣多主凶,因其破坏容貌和谐,象征外露的冲突;而隐藏于发际、掌心等处的痣则被视为吉兆,寓意内在的福泽。这种分类既体现了古代以貌取人的社会倾向,也暗含了“藏拙纳吉”的处世智慧。例如,眉中藏痣者被认为财运亨通且乐善好施,而眼尾痣则暗示情感波折,需警惕桃花劫。

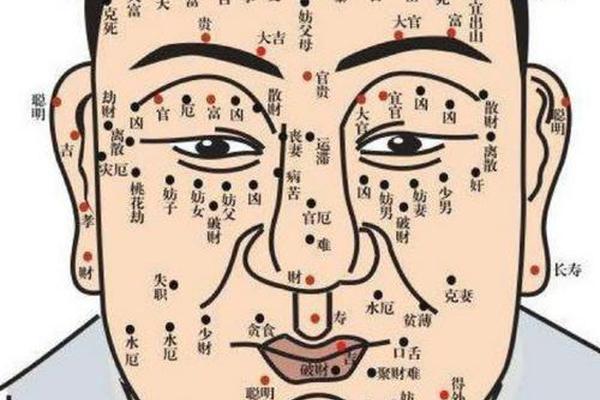

二、痣的位置与命运关联

面部痣相因其直观性成为解读重点。以眼尾至发际的“奸门”为例,此处生痣者往往魅力出众,却易陷入情感纠葛。相书称其“欲念重,婚姻多阻”,但若痣色乌黑润泽,反能借异性助力成就事业,形成“凶中藏吉”的矛盾格局。这种辩证思维在鼻部痣相中更为明显:鼻翼痣象征财运波动,需警惕挥霍;而鼻梁痣若形态饱满,则预示中年后运势回升,体现“危机并存”的命运观。

身体其他部位的痣相同样蕴含深意。例如,脚底痣被赋予“脚踏实地”的务实寓意,但若色泽灰暗则暗示居无定所;胸口的红痣被视为富贵象征,而锁骨痣则与人际关系敏感度相关。值得注意的是,同一位置的痣因性别差异会产生不同解读。男性山根痣可能影响配偶健康,女性同位置痣则多主水厄,这种性别化解读反映了传统社会对男女角色的不同期待。

三、痣的形态与健康隐喻

相术对痣的评判标准远超单纯的位置分析。颜色方面,“黑如漆、赤如泉、白如玉”为三大吉色,主富贵安康;茶褐色或浑浊灰暗则为凶兆,需警惕健康隐患。形态上,凸起圆润的“活痣”优于扁平“死痣”,若痣上生毫毛更被视为福泽深厚的标志。现代医学研究为此提供了部分佐证:红色痣多与毛细血管扩张相关,而快速变化的黑色素痣可能提示皮肤癌风险,这与相术中“色变运改”的说法形成微妙呼应。

从中医视角看,痣的分布与气血运行密切相关。例如,下巴区域属土相,此处的痣若暗淡无光,可能反映消化系统失衡;而耳垂痣的饱满红润则被视为肾气充足的表现。这种将生理特征与命运象征相结合的解读方式,体现了传统医学“形神一体”的整体观。

四、现代科学对痣相的再审视

尽管痣相学在民间广为流传,科学界对其预测功能仍持审慎态度。遗传学研究证实,痣的数量和分布受MC1R基因调控,与个体命运并无直接关联。心理学实验则发现,面部痣的位置可能通过“面孔识别偏差”影响他人判断——例如,右脸痣更易被感知为亲和力标志,这种社会认知偏差或许部分解释了“吉凶痣”的形成机制。

跨文化比较揭示了痣相解读的流动性。在西方占星术中,锁骨痣被视为创造力象征,与中国相术的“人际敏感”解读截然不同;印度相法则特别重视眉心痣,认为其连接“第三眼”,这种差异凸显了文化价值观对身体符号解读的塑造作用。值得关注的是,当代医学美容的兴起催生了“点痣改运”产业,但其争议日益凸显——有调查显示,38%的消费者因面相建议去除本属良性的色素痣,反而增加了皮肤感染风险。

痣相学作为连接传统智慧与现代科学的特殊纽带,既承载着古人“观微知著”的哲学思维,又面临着实证科学的检验挑战。在文化层面,它为理解中国传统观提供了独特视角;在实践领域,其健康预警功能与现代医学形成互补。未来的研究可深入探索两方面:一是建立痣相特征与基因表达、心理特质的跨学科关联模型;二是从认知科学角度解析面相符号的社会传播机制。对于普通民众,理性态度或许在于:既承认痣相文化的历史价值,又以科学眼光审视其现实意义,在文化传承与健康理性间寻求平衡。