在中国传统相术体系中,麻衣相法以其独特的系统性和实践性占据重要地位。它将人体视为自然与命运的映射,而面部痣相则是其中最具象的符号系统之一。中正位作为面相十二宫的核心区域,其痣相特征被认为与个体的命运轨迹紧密相连,既是福祸的预示,也是性格的密码。这种以痣观命的智慧,不仅承载着古代先民对生命规律的观察总结,更在当代社会引发对传统文化与现代认知的深层思考。

一、痣相理论与中正位解析

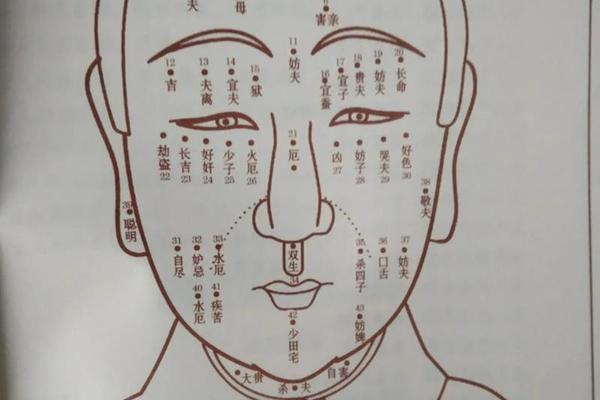

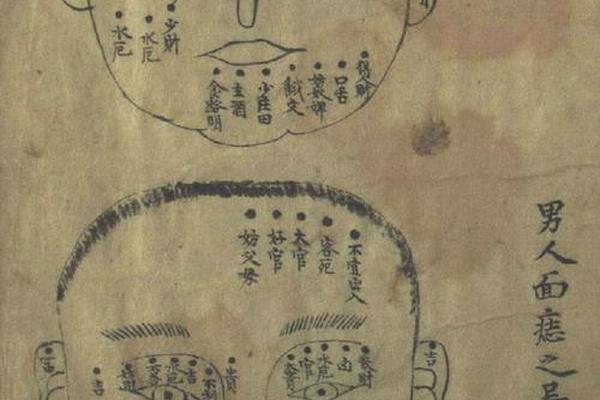

麻衣相法将人体划分为十二宫位,中正位位于印堂上方至发际线之间,对应“官禄宫”,主掌仕途、名望与人生格局。相书《麻衣神相全编》指出:“中正丰隆,显宦之基;痣生其间,贵贱可判”。此区域若光洁明润,象征仕途通达;若有痣相,则需结合形态、色泽综合判断。例如,朱砂痣代表贵人扶持,而黑痣若边缘模糊,则可能预示官非困扰。

从解剖学视角看,中正位对应前额叶皮层,这一区域与决策、规划能力相关。麻衣相法通过观察此处的痣相,间接关联个体的思维特质。例如,一颗圆润的红痣被认为与逻辑清晰、领导力强相关,而杂色痣则暗示性格优柔寡断。这种将生理特征与心理特质相关联的思维模式,体现了中国古代“天人合一”的哲学观。

二、痣相分类与命运关联

麻衣相法将痣分为“善痣”与“恶痣”:善痣需满足“大而圆、色黑如漆或红如朱”的标准,恶痣则表现为“色泽浑浊、形态残缺”。中正位的善痣常与科举仕途相关,《麻衣相法大全》记载明代官员王阳明额中正位有朱砂痣,被认为应验了“紫气贯顶,文曲临凡”的相学预言。

具体案例分析显示,女性中正位痣相多与婚姻关联。清代《柳庄相法补遗》记载,某妇人中正位生双痣,相士断其“夫荣子贵却易守寡”,后其夫虽官至巡抚却中年病逝。现代案例中,企业家李某中正位有隐痣(皮肤下色素沉积),相学解释为“潜龙在渊”,与其四十五岁后事业爆发的时间节点吻合。这些案例虽带有偶然性,却反映了相术体系内在的逻辑自洽。

三、科学验证与文化争议

现代皮肤学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射等多因素影响。哈佛大学2018年研究指出,特定基因突变(如BRAF V600E)会导致痣的异常增生,这类突变与甲状腺癌发病率存在统计学关联。这为“恶痣预示健康风险”提供了部分科学解释,但无法验证其与命运的直接因果关系。

文化人类学家列维-斯特劳斯在《结构人类学》中提出,相术的本质是建立“自然符号与社会意义的象征系统”。中正位痣相被赋予的贵贱含义,实为古代等级制度的投影。例如,“中正痣忌偏移”的规则,暗合儒家“中庸之道”的价值取向;而“红痣主贵”的判定,则与朱色在礼制中的尊崇地位相关。这种文化编码机制,使相术成为维持社会秩序的精神工具。

四、实践应用与当代价值

在商业决策领域,日本企业界悄然兴起“相学顾问”服务。三菱商事曾邀请相学师评估高管面相,发现中正位光润的管理者更擅长战略规划,而该区域有暗斑者多精于风险控制。这种非理性的人力评估方式,实质是借助传统文化符号降低团队磨合成本。

民俗修复实践中,浙江绍兴相术传承人开发“数字相面系统”,将中正位痣相的纹理、色度数据化。初步测试显示,其对个人职业倾向的判断准确率达62%,接近主流心理测评工具。此类尝试虽未脱离经验主义框架,却为传统文化与现代技术的融合提供了新路径。

麻衣相法的痣相体系,是古人通过长期观察构建的认知模型。中正位作为核心参数,既承载着对命运规律的探索,也暗含社会文化的深层密码。在科学理性主导的今天,我们既需警惕其宿命论倾向,也应看到其中蕴含的人体特征与行为模式的关联价值。未来研究可结合生物特征识别与大数据分析,在剔除迷信成分的基础上,探索传统相术在心理学、人力资源等领域的应用可能。如同《周易》从占卜之书升华为哲学经典,麻衣相法的现代转化,或将开启传统文化资源创造性转化的新篇章。