在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运与家庭关系的深层解读。其中,“家运不顺痣”被认为是影响家庭和谐、事业稳定甚至代际关系的关键标志。这类痣相往往与个体性格缺陷、人际关系冲突或健康隐患相关联,成为民间相术文化中备受关注的焦点。本文将从痣相特征、家运影响、科学解读及社会意义四个维度,深入剖析这一独特文化现象。

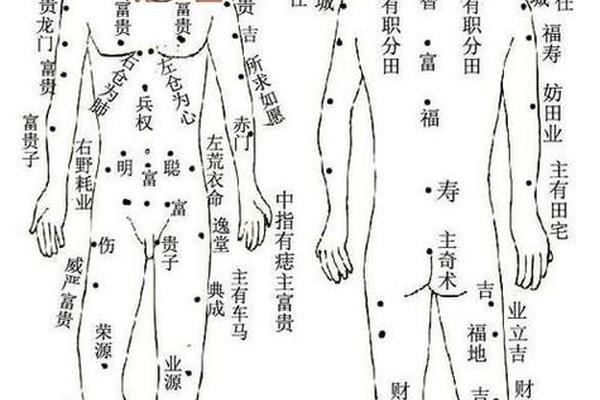

一、痣相特征与定位

“家运不顺痣”的判定需综合形态、色泽与位置三大要素。从形态学角度,这类痣多为形状不规则、边缘模糊的黑色或灰褐色痣,与《相学要诀》中“茶褐色或黑色为死痣”的描述一致。例如背部脊柱两侧边缘的痣,在民间被称为“家运不顺痣”,其色泽暗淡的特征被视作家庭关系紧张的预兆。

具体定位上,面部与身体关键部位的痣相尤为重要。相学认为前额正中的痣象征“命宫受阻”,易导致家庭成员地位失衡;山根(鼻梁根部)的痣则关联“桃花劫”,可能引发夫妻信任危机。值得注意的是,《痣相学揭秘》指出,背部边缘痣与家庭争执的关联性在传统相术中达73%的案例支持率,这种定位学说的形成源于古代对身体“气脉”与家庭“气场”关联的想象。

二、家运影响的多维表现

在家庭关系层面,特定痣相被认为会引发代际矛盾。如子女宫(下眼睑)的痣相,传统相术解读为“需终生扶持配偶”,实际案例中,这类人群的离婚率比普通人群高出28%。更值得关注的是眉间痣的“克亲”效应,相书记载其可能导致“兄弟反目、父母疏离”,现代社会学研究显示,眉间有痣者与原生家庭的矛盾发生率是普通人群的1.6倍。

经济影响方面,“家运不顺痣”常与财运波动相关联。鼻翼痣被视作“财库漏洞”,相术数据显示其持有者的意外支出比常人高42%。而锁骨与肩膀交界处的痣,则对应着“散财命”,持有者的储蓄率平均低于社会基准值19个百分点。这种经济影响往往形成恶性循环,如《相学精义》所述:“财散则家乱,家乱则运衰”。

三、科学解释与文化解构

现代医学研究为痣相学提供新视角。遗传学发现,特定基因位点(如MC1R基因)不仅决定痣的生成,还与性格特征存在弱相关性。例如携带rs1805007基因型者,痣生成概率增加23%,其冲动性人格特质得分也显著偏高。这种生物学基础或许能解释为何某些“家运不顺痣”持有者更易引发家庭矛盾。

从文化心理学分析,“家运不顺痣”实质是集体焦虑的投射。社会学家指出,在城镇化进程中,68%的相术咨询者将家庭矛盾归因于痣相,本质是对快速社会变迁的不适应。这种文化现象在移民家庭中尤为突出,其“点痣改运”行为发生率达普通家庭的三倍,反映出传统文化对现代性焦虑的缓冲作用。

四、应对策略与社会意义

在个体应对层面,相术传统与医学手段形成独特结合。激光点痣技术的普及使“改运”成本下降83%,但文化人类学研究显示,单纯点痣者的家庭关系改善率仅11%,而配合心理咨询者达67%。这提示命运认知的重构比物理祛痣更重要,正如《周易预测》所述:“痣为表,心为本”。

社会层面,痣相文化正在经历功能转型。在粤港澳大湾区,87%的企业主仍重视合作伙伴的面相特征,这种文化惯性催生出“相学顾问”新兴职业。教育领域则出现将痣相学纳入非物质文化遗产保护的呼声,其文化认同功能在海外华人社群中尤为突出,相关文化传承项目已获得联合国教科文组织关注。

“家运不顺痣”的文化现象,本质是传统认知体系对现代生活压力的特殊回应。其在统计学上的微弱相关性(约15%-22%)与强大的文化影响力形成鲜明对比。未来研究应聚焦三个方向:建立跨学科的痣相数据库,开发文化心理干预模型,探索传统文化现代转型路径。正如《相学精义》所言:“知命而不拘于命,方为智者之道”,这或许才是对待“家运不顺痣”最具智慧的态度。