“面无善痣,方为贵”是中国传统相学中广为流传的观念,意指脸上没有痣才是贵相。这一说法源自古代对人体与命运关系的玄学解读,认为痣是“天垂象”的标记,暗藏个人吉凶祸福的信息。古人将痣分为“善痣”与“恶痣”,善痣需符合颜色纯黑、形状规整、凸起有光泽等标准,反之则为恶痣,可能带来坎坷与灾厄。现实中的痣相复杂多样,大多数人的面部都分布着痣点,因此痣相的判别需结合位置、形态、颜色等多重因素综合考量。

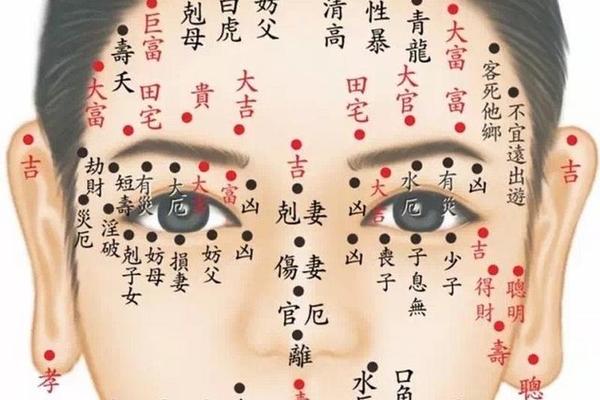

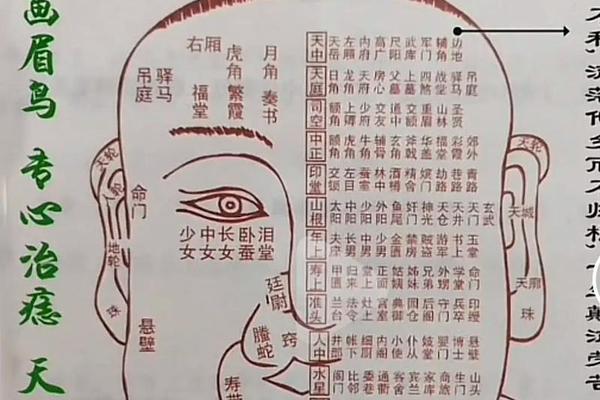

在传统相学体系中,痣的位置尤为重要。例如,额头中央的痣象征智慧与事业运,但若颜色暗淡或形状不规则,则可能预示性格偏执或健康隐患。又如耳垂的痣被认为是“福气痣”,但耳背痣则可能关联亲缘关系紧张。这种对痣的细致分类,反映了古人试图通过外在特征揭示内在命运的思维模式。值得注意的是,“面无善痣”并非否定所有痣的积极意义,而是强调面部痣相整体应以“少而精”为佳,隐痣(如藏于眉中、发际线内)通常比显痣更受推崇。

二、吉痣与恶痣的科学判别

传统相学对痣的吉凶划分主要基于形态特征。颜色是首要标准:纯黑或赤红的痣被视为吉痣,而灰蓝、茶色等杂色痣则属恶痣。例如,网页2指出,色泽黑亮如漆的痣能增强运势,而颜色暗淡的“死痣”则可能削弱福泽。形状方面,圆润规则的痣象征稳定与顺遂,边缘残缺的痣则暗示波折。痣的凹凸也被赋予特殊含义:凸起的“活痣”代表生命力旺盛,凹陷的痣则可能关联健康问题。

现代医学视角下,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形态与遗传、紫外线暴露等因素相关。部分研究指出,痣的数量和类型可能与激素水平或皮肤病风险存在关联。传统相学中的“吉凶”划分缺乏生物学依据。例如,网页43提到“眉中藏珠”痣被认为是富贵象征,但医学上这类痣与普通痣并无本质差异。尽管如此,痣相文化仍通过心理暗示影响个体行为。例如,认为耳垂痣代表长寿的人可能更注重养生,从而间接改善健康。

三、痣相学的现代争议与反思

当代社会对痣相学的态度呈现两极分化。一方面,部分人将痣相视为自我认知的参考。例如,网页30提到“鼻头痣象征财运”,促使一些人更积极投入商业活动;网页48则列举“嘴角痣易惹桃花”,暗示情感关系需谨慎经营。科学界普遍质疑痣相的宿命论色彩。网页41强调,痣相与命运的关联更多是文化建构,而非客观规律。

值得注意的是,痣相文化可能助长外貌焦虑。网页13批判“面无善痣”观念加剧了对外表的苛求,甚至催生盲目点痣或整容的行为。例如,女性因“夫妻宫痣克夫”的说法而选择激光祛痣,却忽略了个体性格与关系的复杂性。这种对“完美面相”的追求,反映了社会文化对标准化审美的偏执。

四、痣相与心理暗示的互动关系

心理学研究表明,人对自身特征的认知可能通过“自证预言”影响行为。例如,相信额头痣代表事业成功的人,可能因自信心增强而更主动争取机会。反之,认为眼下痣象征“夫妻散”的人,可能在亲密关系中过度敏感,反而诱发矛盾。这种心理机制解释了为何部分人认为痣相“灵验”,实则是心态与行为的连锁反应。

从社会学角度看,痣相文化是集体经验与个体叙事的结合。网页32提到“脚底痣象征官运”,这一说法可能源自古代对行走能力的重视,隐喻“脚踏实地”的品质。类似地,“下巴痣主不动产”的解读,反映了农业社会对土地财富的崇拜。这些隐喻性关联虽缺乏实证,却成为文化传承的载体,塑造了群体对命运的共同想象。

总结与启示

“面无善痣”观念是传统相学对完美面相的想象,其核心在于通过外在特征推测内在命运。现代科学证实,痣的形态主要由遗传与环境决定,与个人命运无直接因果关联。与其纠结痣相的吉凶,不如关注其健康风险:直径过大、颜色不均或快速变化的痣需及时就医排查皮肤病变。

未来研究可进一步探索痣相文化的社会心理机制,例如不同文化背景下痣的象征意义差异,或痣相认知如何影响个体决策。对于公众而言,理性看待痣相,既是对传统文化的尊重,也是对科学精神的践行。毕竟,真正的“贵相”不在肌肤之表,而在修养与智慧之中。