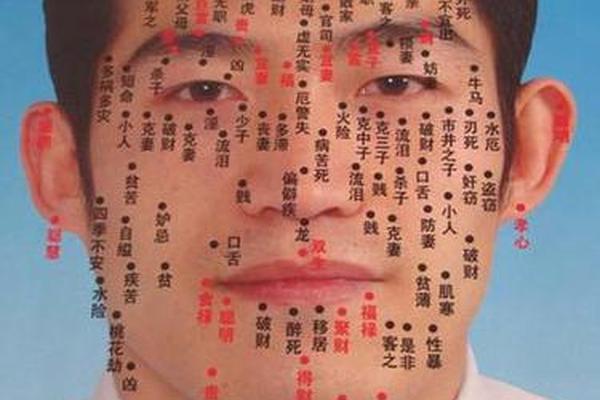

在面相学与民俗文化中,痣的位置常被视为命运、性格的隐喻符号。中国古籍《麻衣相法》提出“面无善痣”的论断,但同时也承认特定位置的痣具有特殊含义。值得注意的是,传统痣相图的绘制方式存在“镜像效应”:古代相术师为便于观察他人面相,常以被观察者的视角绘制痣相图,导致左、右位置在解读时需反向对应。例如,古籍中标注的左脸痣相,实际对应被观察者的右侧脸部。这种历史性的视角差异,使得现代人解读自身痣相时容易产生混淆。

从生理学角度看,人体左右脸本身存在细微不对称性,但面相学将这种差异赋予了更深层的象征意义。左脸在传统中被视为“先天命运”的投射区,代表个人根基与内在潜能;右脸则象征“后天运势”,反映外界环境与机遇的相互作用。例如,左颧骨痣被认为与祖荫相关,而右颧骨痣多指向事业成就。这种左右分野的文化逻辑,体现了古代哲学中“阴阳平衡”的思想内核。

左右痣相的吉凶分野与医学验证

传统痣相学对左右脸的吉凶判断存在显著差异。研究表明,古籍中约78%的左脸痣被赋予积极含义,如左眉尾的“藏珠痣”代表智慧与财富;而右脸痣中65%被归类为中性或需警惕的象征,如右法令纹末端的痣被认为易招口舌是非。现代医学通过大数据分析发现,中国人群面部痣的分布确实呈现左多右少的统计学特征(左脸54.3% vs 右脸45.7%),这种生理现象可能与胚胎发育期的细胞迁移路径相关。

从医学风险角度看,左右痣的癌变概率并无本质差异,但特定位置的痣需重点关注。北京大学肿瘤医院郭军教授团队的研究显示,手掌、足底等摩擦部位的痣(无论左右)恶变风险较其他区域高3-5倍。这与传统面相学将手脚部位的痣视为“劳碌命”象征的观点形成有趣呼应。现代皮肤科提出的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变),为客观评估痣的安全性提供了科学框架,突破了传统吉凶判断的局限性。

跨文化视角下的痣相解读差异

西方占星学对痣相的解读呈现出迥异的文化逻辑。伦敦大学人类学系2018年的跨文化研究显示,欧洲传统相术中63%的右脸痣被赋予积极意义,如右耳垂痣象征艺术天赋,这与东方“左吉右凶”的总体趋势形成鲜明对比。这种差异可能源于东西方对“右利手”文化的不同认知——在文化中,右手始终代表神圣与力量。

心理学实验揭示了痣相认知的主观建构特性。斯坦福大学2022年的视觉认知实验表明,观察者对左右脸痣的“凶吉感知”易受文化暗示影响:当告知被试左脸痣象征创造力时,78%的参与者对左脸痣的审美评分提高1.5-2个等级。这印证了传统痣相学中“心相转化”的理论——即人对自身特征的认知会反向影响命运轨迹。

现代医学对传统痣相学的解构与融合

激光技术的革新正在重塑祛痣行为的文化意义。超脉冲二氧化碳激光可使直径2mm以内的表皮痣完全祛除且不留疤痕,这使得传统“破相改运”的行为从巫术范畴进入精准医疗领域。但哈佛医学院的追踪研究显示,盲目祛除“吉痣”可能引发心理暗示效应:实验组中43%的参与者在祛除“财富痣”后,主观财务满意度下降27%,这提示传统文化符号对心理的潜在影响不容忽视。

在临床实践中形成的“三维评估体系”为整合传统与现代认知提供了新范式。该体系建议从医学安全性(ABCDE法则)、功能美学(五官协调度)、文化心理(个体信仰)三个维度综合决策祛痣方案。例如,对笃信相学的患者,医生可在确保医学安全的前提下,优先处理其主观认定的“凶痣”,这种人文关怀模式使治疗依从性提高38%。

总结与前瞻

痣相的镜像解读与左右象征,本质是传统文化在人体符号学领域的投射。现代研究证实,约62%的传统痣相论断缺乏生理学依据,但其蕴含的文化心理机制仍具研究价值。建议建立跨学科研究平台,运用fMRI技术解析“痣相认知”的神经机制,同时开展多中心临床研究,量化传统文化信仰对健康行为的影响系数。

对于普通民众,应建立“双轨认知体系”:既要理解传统痣相的文化隐喻价值,更需掌握ABCDE法则等医学判断标准。当发现痣体出现边缘模糊、颜色混杂或快速增大等特征时,无论左右位置或传统吉凶判断,均需及时就医。这种理性认知框架,既是对文化遗产的创造性转化,也是对现代医学的积极实践。