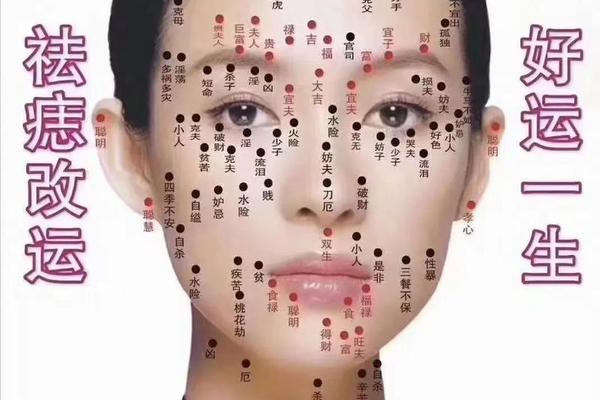

在传统面相学中,痣不仅是皮肤表面的色素沉淀,更被视为命运轨迹的隐秘符号。古人将痣分为吉痣与恶痣,前者象征福泽深厚,后者暗示坎坷波折。但当一颗原本被归类为“恶痣”的痣因形态特征符合“活痣”标准时,其象征意义便呈现出复杂的辩证性——这种矛盾的组合既可能带来吉凶转化的玄机,也可能成为解读命运的特殊窗口。本文将从活痣的定义、传统命理学的解释框架以及现代科学视角,探讨这一现象背后的深层逻辑。

一、活痣的定义与形态特征

活痣在相学体系中被称为“吉痣”,其特征具有明确的识别标准:颜色需纯黑如漆或赤如朱砂,表面饱满凸起且带有光泽,形状规整如圆形或椭圆形,直径通常在0.5厘米左右,若伴有毛发更被视为祥瑞之兆。例如耳垂上的活痣常被解读为福寿双全的象征,而眉心的活痣则被认为能增强智慧与贵人运。

与活痣相对的恶痣则表现为色泽浑浊(如灰蓝、棕褐)、边缘模糊或呈锯齿状,表面凹陷无光,这类痣相往往与健康隐患或运势阻滞相关联。有趣的是,某些传统意义上的“凶位”(如锁骨、后腰)若出现符合活痣特征的痣,其象征意义可能发生根本性转变。这种转化机制体现了相学中“形气合一”的辩证思想,即痣的吉凶不仅取决于位置,更受形态与生命力的综合影响。

二、恶痣位置上的活痣:吉凶转化的可能性

在特定身体部位,活痣的存在可能颠覆传统相学对“凶位”的既定判断。以锁骨位置的痣为例,普通恶痣常被认为易导致破财,但若该痣呈现乌黑饱满、表面长毛的活痣特征,则可能转化为“藏金痣”,暗示当事人具备化险为夷的财运。类似现象也出现在脚底——传统相书将此处恶痣与劳碌命关联,但若痣形圆润凸起且色泽光亮,反而成为“踏云痣”,预示事业根基稳固。

这种吉凶转化现象的本质,源于相学对“气”的流动性认知。活痣所代表的旺盛生命力,被认为能够中和方位带来的负面磁场。例如后腰本属易招小人的“是非位”,但若此处生长出直径超过5毫米的活痣,则可能形成“靠山痣”,象征背后总有贵人扶持。这种辩证关系提示我们,痣相解读需结合形态、位置、气色等多维因素进行动态分析。

三、传统命理学的辩证视角

《相理衡真》提出“痣为心之外应”的核心观点,认为痣的吉凶本质上是内心能量的外在投射。这为恶痣位置出现活痣的现象提供了理论依据:当个体通过修心养性改变自身气场时,原本预示厄运的恶痣可能因能量提升而转化为活痣。明代相术著作中记载的案例显示,某些修行者面部凶位的痣会随修行精进而逐渐变得乌黑光亮,最终转变为“佛缘痣”。

这种动态变化观在当代相学实践中得到延续。香港命理师杨天命曾分析某企业家案例:其左颊原本有颗预示口舌是非的恶痣,但在创业过程中,该痣逐渐凸起并生出毛发,最终企业成功上市。杨天命将此解释为“以行动改运,以心性转相”的典型案例。这说明传统相学并非僵化的宿命论,而是强调人与命运的互动关系。

四、现代科学视角的交叉验证

从医学角度观察,活痣的形态特征(凸起、色泽均匀、边缘清晰)与良性色素痣的临床表现高度吻合。研究表明,直径大于5毫米、近期形态变化的痣中,约有12%存在良性细胞增生现象,这可能解释传统相学中“凶痣转吉”的部分案例。例如耳后区域的痣,在相学中主财运,而该部位因较少接触紫外线,痣细胞变异概率确实低于面部。

不过需要警惕的是,约3%的“活痣”可能向恶性黑素瘤转化。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6毫米、快速隆起)为鉴别提供了科学依据。这提示我们在进行命理解读时,必须结合医学检查排除健康风险,避免将病理特征误读为吉凶预兆。

五、总结与建议

恶痣位置出现活痣的现象,本质上是传统相学“形气论”与现代医学“形态学”的交叉领域。这种特殊组合既可能预示命运轨迹的积极转向,也可能反映生理状态的良性变化。对于命理研究者,建议建立跨学科分析框架:一方面继承相学“观相察气”的精髓,另一方面借助皮肤镜检测等技术手段进行生物学验证。未来研究可着重探讨特定形态痣与心理特质的相关性,以及修行实践对痣相变化的量化影响。

个体在面对特殊痣相时,应采取理性态度:既不必对传统凶兆过度焦虑,也需警惕将良性体征神秘化。正如《相理衡真》所言:“心为气之主,气为相之根”,真正决定命运走向的,始终是人对自身生命的认知与塑造。这颗小小的皮肤标记,终将成为我们理解生命复杂性的独特入口。