在中国传统文化中,面相与痣相共同构建了人体与命运关联的符号体系,但二者在理论基础和功能指向上存在显著差异。面相学通过五官、骨骼和气色的整体特征解读性格与运势,而痣相则聚焦于皮肤局部标记的象征意义,将痣的位置、形态与吉凶祸福相勾连。这种差异既反映了古人观察人体的宏观与微观视角,也暗含了医学与玄学的交织逻辑。本文将从定义、分类、功能三个维度剖析两者的区别,并结合现代医学视角解构面部痣相的多元属性。

一、本质差异:整体与局部的观察体系

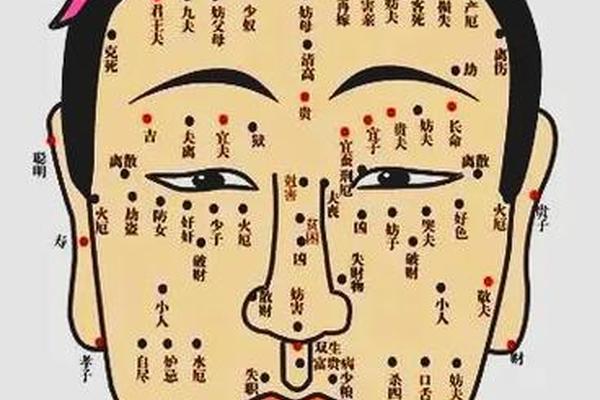

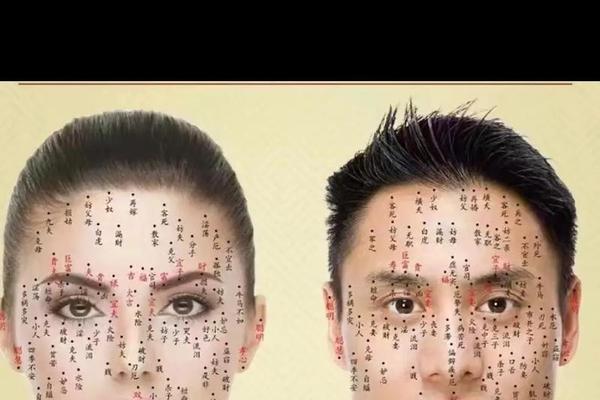

面相学以《麻衣神相》为理论基础,将面部划分为三停五岳十二宫,通过额头、颧骨、下巴等结构性特征推测人的事业、健康和福禄。如颧骨象征权势,鼻梁关联财富,这种解读体系强调面部器官的协调性与整体气韵。而痣相学则将人体视作星象图,单个痣的存在即构成独立信息单元,例如耳垂痣象征福寿,鼻翼痣预示破财,其判断依据主要来自《太清神鉴》等古籍对痣相的吉凶记载。

在观察逻辑上,面相更注重动态平衡。例如山根(鼻梁根部)低陷可能预示中年事业波动,但若眉眼清秀则可中和此相。而痣相则带有宿命论色彩,如奸门(眼尾)痣被认为必然导致感情失控,这种论断往往忽略其他面部特征的制衡作用。现代解剖学研究显示,面部骨骼发育确实与激素水平相关,这可能为面相学提供部分科学依据;但痣相中关于善恶痣的划分,更多体现古代医学对皮肤病变的朴素认知。

二、分类体系:形态学与病理学的双重标准

传统痣相学建立了一套独特的分类系统:从色泽看,黑如漆、红如朱的为善痣,灰褐混浊的为恶痣;从形态论,凸起有毛者主吉,扁平不规则者主凶。例如耳垂圆润的黑痣被视为福寿象征,而鼻头茶色痣则暗示健康隐患。这种分类与中医“望诊”理论相通,认为痣色反映体内毒素淤积程度,红色痣多与心火旺盛相关,青色痣则提示肝胆失调。

现代医学对痣的分类则基于组织病理学,分为交界痣、皮内痣和混合痣。交界痣多扁平且存在恶变风险,常见于手掌等摩擦部位;皮内痣凸起带毛,多为良性。这种科学分类与传统善恶痣标准形成有趣对应——医学上的交界痣多发于传统相学认定的“凶位”(如法令纹、嘴角),而皮内痣的良性特征恰与善痣的“膨凸有毛”描述吻合。这种跨时空的认知重叠,揭示了古人对体表标记的观察智慧。

三、功能导向:运势预示与健康警示

在功能层面,面相学侧重整体命运趋势的揭示。例如额头的“迁移宫”宽阔者宜远行发展,这与现代心理学中“前额叶发育程度影响决策力”的发现不谋而合。而痣相更像精准的命运注脚,如颧骨痣象征权力丧失,山根痣预示感情波折,这些论断常与特定生理机能相关联——山根位于鼻梁根部,该区域血管丰富,中医认为其状态反映心脏功能,或可解释相学中“山根痣主心血管疾病”的说法。

现代研究为痣相提供了新的解读视角。德国医学界发现,雌激素水平异常者更易在嘴唇周围生痣,这与相学中“唇周痣主桃花劫”的论断形成生物学呼应;而手掌交界痣的高恶变率,或为“劳碌痣克妻”等民间说法提供了医学隐喻。值得关注的是,面部痣的位置分布与胚胎发育时的细胞迁移路径相关,这为“胎记主贵”等传统观念提供了发育生物学解释。

总结而言,面相与痣相的差异本质是系统论与还原论在人体观察中的不同体现。前者强调整体结构的象征意义,后者专注局部标记的吉凶密码。在当代视角下,二者皆需辩证看待:面相学中关于气色、精神的论述蕴含身心医学的雏形;痣相学的善恶分类则混杂着病理观察与民俗想象。未来研究可结合皮肤镜成像技术与大数据分析,量化痣相特征与健康指标的关联,同时通过脑科学实验验证面相学中的性格推断模型,以此推动传统相学与现代科学的对话融合。