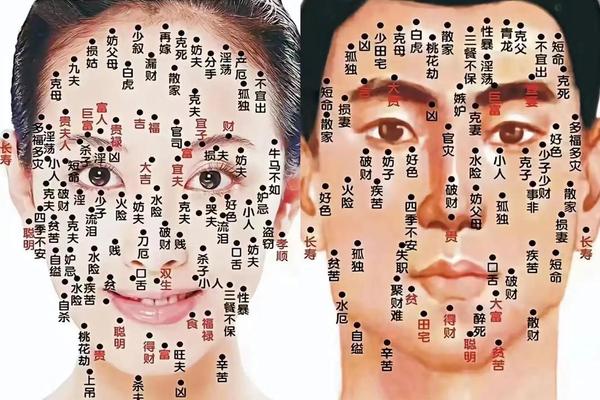

传统面相学中,痣的吉凶与其形态密切相关。古人认为“黑如漆、赤如泉,白如玉”的痣为善痣,而颜色晦暗、形状怪异者则多为恶痣。例如,网页19指出,颜色不纯的痣(如灰红、灰棕色)常预示性格偏执、人缘不佳,且易陷入是非纠纷。这类痣因缺乏光泽,常被解读为“气运受阻”的象征,尤其在面部显眼位置时,更可能带来事业或情感的波折。

从科学角度看,现代医学研究也验证了痣的形态与健康风险的关系。网页23提到,形状不规则、边缘模糊的痣可能是恶性黑色素瘤的早期信号,这类痣在面相学中同样被视为凶兆。例如,鼻翼处颜色浑浊的痣,既被解读为“漏财”之相(网页13),也可能因长期摩擦刺激增加癌变风险(网页43)。这种传统与现代观点的重叠,揭示了痣相学中隐含的生理健康逻辑。

二、不吉痣的位置解析:面部与身体的凶兆分布

面相学对痣的解读高度依赖位置。以眼尾痣为例,网页1指出其象征“命犯桃花”,易陷入感情纠葛,而网页54进一步补充,此类人家庭观念薄弱,婚姻多变动。科学角度上,眼尾属于皮肤较薄区域,频繁化妆或揉搓可能加速痣的恶化(网页66),这与传统“易招灾”的解读形成呼应。

身体部位的痣同样暗含凶险。锁骨痣被归为“漏财痣”(网页52),预示理财能力差,晚年易贫困;而脚后跟痣则被称为“恶运缠身痣”,既象征劳碌命(网页8),又因长期摩擦可能诱发黑色素瘤(网页43)。这些位置在传统相学中多与奔波、健康损耗关联,现代医学则提示其需特别防护。

三、痣相与健康的潜在关联:从命理到医学的警示

传统相学中“面无好痣”的论断,在医学层面得到部分验证。例如,鼻头痣被认为“破正财”(网页80),而从健康角度看,鼻部长期暴露于紫外线,痣细胞更易受刺激(网页23)。再如眼袋痣,面相学解读为“子女缘浅”(网页35),实则可能因淋巴循环问题导致浮肿,间接影响精神状态(网页54)。

医学研究进一步揭示,先天性巨痣(直径超20厘米)虽被相学视为“贵相”,但其癌变率高达5%-10%(网页43)。而频繁抠抓或激光点痣等行为,可能诱发恶变(网页66)。这种矛盾提示,痣相吉凶需结合科学评估,而非单一依赖传统解读。

理性看待痣相的吉凶密码

痣相的吉凶判断,本质是古人通过观察总结的经验体系,虽与现代医学存在交叉验证,但不可过度迷信。例如,鼻翼痣的“漏财”特性(网页13),可能与理财习惯的心理学暗示有关;而眼尾痣的“桃花劫”(网页1),或源于社交活跃导致的感情复杂性。

未来研究可探索两个方向:一是结合大数据分析痣的位置、形态与个体行为模式的关联;二是建立传统痣相学与皮肤病理学的交叉评价模型。对普通人而言,关注痣的ABCDE特征(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6毫米、隆起变化)(网页23),及时就医检查,才是化解“凶兆”的核心策略。面相学的启示,应作为健康自检的辅助参考,而非命运判决的绝对依据。