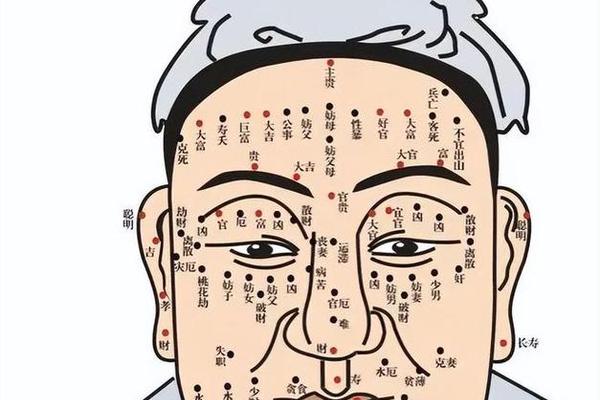

在传统相学典籍《麻衣神相》中,痣相被视为窥探命运的重要窗口,而这一隐秘部位的痣更被赋予了特殊的象征意义。相学认为,人体各部位的痣与性格、福祸、健康等紧密相关,作为男性生殖系统的核心部位,其痣相既涉及生理特质,也映射社会关系与命运轨迹。例如,古籍记载“有痣者,主生贵子”“有痣,花心命”,这些说法将痣的位置与生育能力、情感等复杂命题勾连,形成了一套独特的解读体系。

从相理角度分析,痣的吉凶需结合色泽、形态综合判断。若痣色乌黑润泽且形态圆润,则被视作“贵痣”,象征生命力旺盛且易得子嗣;若痣色暗沉或边缘模糊,则可能预示健康隐患或情感纠葛。值得注意的是,《麻衣神相》对私密部位痣相的解读常与家族传承相关,如“鼻下人中处有痣,则在肚脐或有痣相对应”,暗示人体各部位痣相存在隐秘关联。

二、痣的位置与命运关联

根据相学理论,不同区域的痣具有差异化含义。若痣生于尿道口附近,传统认为此人“易招惹桃花却难守本心”,可能陷入情感纷争;若痣位于冠状沟处,则被解读为“财运通达但健康易损”,需注意泌尿系统疾病。例如,相书记载“附近痣主运气强,然花心难定”,强调此类痣相的双刃剑特质——既赋予个人魅力,又可能引发道德争议。

痣的形态变化也被视为命运转折的信号。若原本稳定的痣突然增大或变色,相学认为这是“劫数将至”的预兆,需警惕意外灾祸或重大疾病。现代医学研究则指出,生殖器痣的异常变化可能与黑色素瘤等恶性病变相关,建议定期检查。这种传统相学与科学认知的碰撞,凸显了痣相解读的多维度性。

三、相学理论与医学视角的辩证

《麻衣神相》对痣的诠释虽带有玄学色彩,但其观察视角与医学存在部分契合。例如,相学强调“痣上生毛为吉兆”,而皮肤科学证实,毛发生长确为良性体征的表现。再如“痣色晦暗主病厄”之说,与现代医学中色素沉着异常可能提示代谢紊乱的观点不谋而合。

相学对“贵痣”“凶痣”的绝对化划分与医学的个体化诊断存在矛盾。临床案例显示,约85%的生殖器痣属良性,仅少数伴随病变风险。当代解读需结合医学检查:若痣体直径超过0.8厘米或出现瘙痒、出血等症状,应及时手术切除,而非单纯依赖相理判断。这种辩证态度有助于在传统文化与现代科学间建立平衡。

四、争议与社会认知演变

痣的相学解读长期面临质疑。古代相书将“痣”与“多子”“克妻”等封建绑定,例如“痣主花心,易使多名女子受孕”,这种论断不仅缺乏科学依据,更强化了性别偏见。在当代社会,此类观念逐渐被理性审视,更多人倾向于将痣相视作文化符号而非命运判词。

社会调查显示,年轻一代对私密部位痣相的关注更多集中于健康管理而非命理预测。这种认知转变促使相学研究者重新定位痣的文化意义——从宿命论工具转化为身体叙事载体。例如,有学者提出可将痣相学纳入民俗学研究范畴,探讨其反映的社会心理与身体观念演变。

总结与建议

《麻衣神相》对痣的解读,是古代相学对人体隐秘部位的特殊关注与文化建构的缩影。其象征体系既包含“痣位定贵贱”的命理逻辑,也折射出传统医学的观察智慧。在当代语境下,需以科学态度辨析其价值:一方面承认其作为文化遗产的独特性,例如对痣相与体质关联的经验性总结;另一方面警惕过度解读导致的健康延误或心理负担。

未来研究可聚焦两方面:一是通过大数据分析验证传统痣相理论与生理指标的统计学关联;二是开展跨学科对话,将痣相学纳入医学人类学或民俗学研究框架。对个体而言,建议以“观察而不迷信”的态度对待痣——既可通过相学了解文化隐喻,更需依托医学检查保障健康,从而实现传统智慧与现代科学的良性互动。