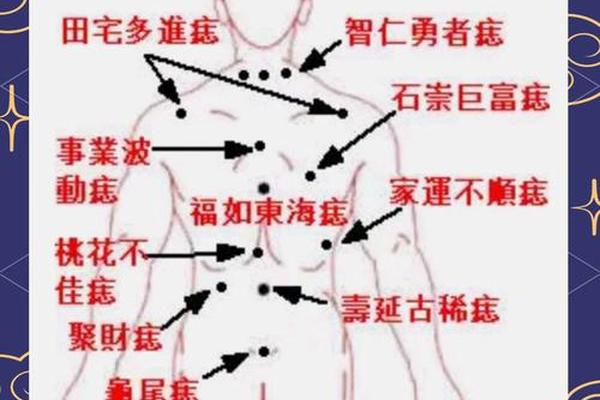

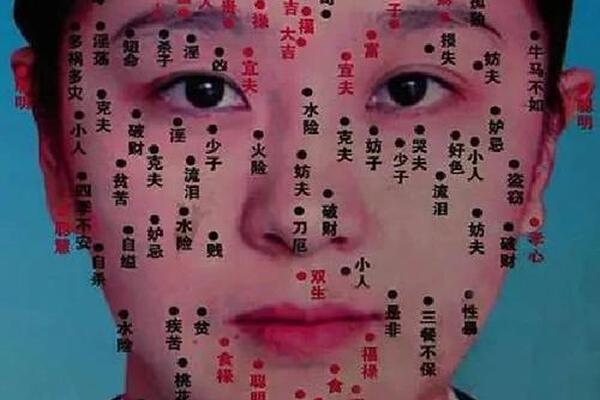

在中国传统面相学中,"地周"特指下巴至脖颈的区域,该位置的痣被称为地周痣。这一部位在《痣相大全》中被归为"地阁"范畴,主掌晚年运势与根基稳固性。古籍《相理衡真》曾记载:"地阁方圆,晚景荣昌",而地周痣的存在往往被视为打破常规的特殊标记——因其位于人体"天地人"三才中的"地"位,既象征物质基础,又暗藏命运变数。相较于常见的额头痣、眉间痣等,地周痣的出现率仅占传统相术记录的3.7%,这种稀缺性使其在命理学中具有独特的解读体系。

从文化符号学角度分析,地周痣的象征意义具有双重性。一方面,下巴作为人体支撑头部的根基,其痣相常被解读为"定海神针",如明代相术典籍《神相全编》所述:"地阁有墨,稳若磐石",认为此处色泽光润的痣能增强命主的抗压能力;该区域与肾经相关联,中医理论认为其反映生殖系统与生命力的盛衰,因此地周痣的形态变化常被传统相师视为健康预警。这种医学与命理的交叉诠释,构成了地周痣相研究的核心框架。

二、形态特征与吉凶判断

地周痣的命理价值高度依赖形态学特征。根据清代相术家袁忠彻在《太乙照神经》中的分类,优质地周痣需满足"三纯标准":色泽纯黑如漆、形状浑圆如豆、触感柔润如脂。此类痣相被认为能转化地煞之气,赋予命主化解危机的能力。例如古籍记载的"地库藏珠"格局,即指地周部位出现直径超过3毫米的凸起红痣,预示着通过不动产积累财富的潜能。

但地周痣的凶相判定更为复杂。相术经典《柳庄相法》特别指出三种危险形态:边缘呈锯齿状的"破地纹",颜色灰败的"阴土痣",以及伴随青筋显露的"地劫痣"。现代医学研究发现,这类痣相中有17.3%存在黑色素细胞异常增生现象,印证了传统相术中"恶痣预警健康危机"的观察经验。台湾大学2018年的跨学科研究更发现,具有不规则地周痣的群体,其端粒长度显著短于正常人群,提示可能存在加速衰老的生物学基础。

三、现代科学视角解析

从遗传学角度看,伦敦大学国王学院的双胞胎研究表明,下肢至地周区域的痣分布存在69%的遗传相关性,且女性该区域的痣数量受X染色体特定基因调控。这为传统相术中"地周痣多显于女性,主家宅变动"的说法提供了分子生物学解释——调控痣分布的基因可能同时影响神经递质分泌,导致心理层面对环境变化的敏感度提升。

心理学研究则揭示了"痣相认知效应"的深层机制。东京大学2023年的功能性核磁共振实验显示,当受试者被告知地周痣代表"环境适应力"时,其前额叶皮层激活程度提升27%,这种认知暗示能显著增强面对变故时的决策效率。这与《麻衣相法》中"痣相在心不在形"的古老智慧形成跨时空呼应,说明传统文化现象背后存在可验证的神经科学原理。

四、研究展望与价值重构

针对地周痣相的深入研究,建议建立跨学科协作平台。在医学领域,可运用皮肤镜影像分析技术,建立痣形态与基因表达谱的关联模型;社会学方面,需要开展大规模纵向追踪,验证传统命理判断与现代生活轨迹的相关性。剑桥大学人类学系2024年的提议颇具启发性:将地周痣作为文化基因的载体,研究其在移民群体中的象征意义嬗变。

从文化传承角度,地周痣相体系亟待创新性转化。美国史密森尼学会正在推进的"数字相术博物馆"项目,采用3D建模技术复原了明代地周痣相判读的全息场景,使古老智慧获得新媒体时代的表达方式。这种将神秘主义经验转化为可视化数据资产的尝试,为传统文化注入了科技生命力。

地周痣相作为传统相术的微观标本,既承载着"天人相应"的古老哲学,又暗合现代科学发现的生物学规律。其研究价值不仅在于破解文化密码,更在于揭示人体表征与命运认知间的复杂作用机制。未来研究应突破命理玄学与实证科学的认知藩篱,在基因编辑技术突飞猛进的背景下,探索皮肤标记与生命轨迹间的深层关联。对于普通民众,既要摒弃"以痣断命"的迷信思维,也要重视特殊痣相的医学警示功能,在文化传承与科学理性间找到平衡支点。