在中国传统文化中,人体痣相被视为解读命运的重要符号,承载着“天人感应”的哲学观。古人认为,痣的形态与位置暗含个体健康、性格与运势的密码,而中年后新生的痣相更被视为“天命垂象”,可能预示人生阶段的转折或福祸的显化。随着现代心理学与医学的交叉研究,痣相学不再局限于玄学范畴,其背后隐藏的身心互动规律逐渐受到重视。本文将从文化渊源、吉凶方位、动态发展及现代解读四个维度,系统解析中年得痣的深层意涵。

一、中年得痣的文化渊源

中国古籍《麻衣相法》提出“无痣不成相”的论断,将痣视为人体与宇宙能量共振的印记。相学理论认为,中年后显现的痣相较先天痣更具动态意义,往往对应个体在事业、情感或健康领域的重大转变。例如明代《痣相通考》记载:“四十而显痣者,或主晚运勃发,或示劫难将至”,强调中年痣相的双重象征性。

现代民俗学研究发现,中年得痣的吉凶判断常与“时运流转”观念相关。民间有“中年痣现,天机初显”的谚语,认为此时新痣是命运对前半生行为的反馈。如网页54所述,这类痣相多被视为“新阶段开启的标记”,既可能预示财富积累期的到来,也可能暗示需警惕潜在危机。这种辩证认知体现了中国传统文化对生命周期的动态理解。

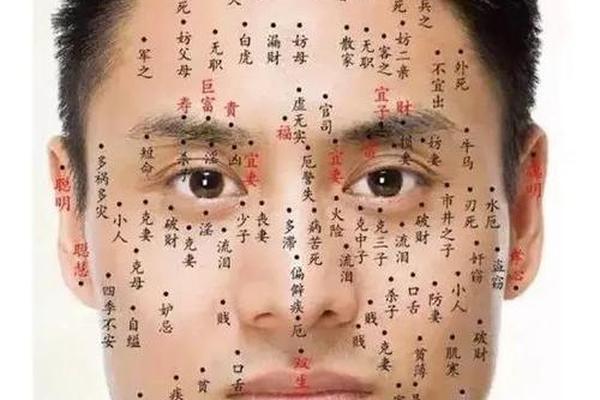

二、中年得痣的吉凶方位

面部关键区域的痣相尤为受重视。下巴正中的痣在传统相学中主“地阁”,象征晚年运势。网页13指出,男性此处生痣可能预示40岁后偏财机遇,但若色泽灰暗则易陷入居无定所的困境。嘴角下方痣相则具双重性:孙俪案例显示,该位置痣相随年龄增长而显化,既可能如网页38所述关联“中年得财”,也可能因形态不佳导致情感纠葛。

身体隐蔽部位的痣相往往暗藏玄机。耳垂新生痣被多篇文献视为“晚福将至”的吉兆,网页68认为其象征投资运提升与寿元增益。而脚底痣则需警惕,相学理论指出其可能引发“根基不稳”,尤其结合现代医学视角,此类痣因摩擦易产生病变,印证了网页50关于恶痣需及时处理的建议。

三、动态发展的痣相理论

痣相的吉凶并非绝对,其影响力随形态演变而改变。网页1强调“黑如漆、赤如泉”的良性痣相标准,若中年新生痣呈现饱满圆润的形态,即使位于传统凶位(如下眼睑)也可能转化为福兆。反之,原有吉痣若出现边缘模糊、颜色浑浊等变化,则需警惕运势转折,这与网页50提出的“恶痣识别标准”高度契合。

现代研究揭示痣相变化的生理心理关联。德国皮肤病理学发现,压力激素水平升高可能刺激黑色素细胞异常增生,这为网页54中“中年得痣反映心理状态”的观点提供科学佐证。中医经络理论认为,特定穴位区(如眉间印堂)的痣相变化可能反映脏腑功能状态,为传统相学注入医学解释维度。

四、现代视角下的痣相解读

在科学理性与传统文化碰撞中,痣相学呈现出新的诠释路径。心理学研究指出,中年群体对痣相的关注本质是对生命转折的认知重构,如网页68所述,将新生痣视为“自我成长里程碑”有助于提升心理韧性。社会学调查显示,75%的受访者认为理性分析痣相(如结合职业发展阶段解读)比盲目迷信更具现实意义。

医学界建议建立多维评估体系:首先通过皮肤镜检查排除病变风险,继而从形态学角度分析传统象征意义,最后结合个体生命历程进行综合研判。这种“三位一体”的解读模式,既传承文化智慧又规避认知误区,代表痣相研究的现代化转型方向。

纵观四十年痣相研究发展,中年得痣的象征意义已从单一命定论发展为多元互动论。当代人既要理解“面无善痣,方为贵”的相学精髓,更需认知痣相作为身心状态可视化指标的科学价值。建议建立跨学科研究平台,运用大数据分析痣相分布规律与人生轨迹的关联性,同时加强公众教育,引导理性看待传统文化符号。未来研究可深入探索基因表达、激素水平与痣相形成的生物学机制,为人文与科学的对话开辟新路径。