人类对命运的窥探从未停止,从远古的甲骨占卜到现代的基因测序,面相学作为其中最富神秘色彩的体系,始终在科学与玄学之间游走。面部与身体的痣,因其形态与位置的随机性,被赋予了吉凶祸福的隐喻,甚至衍生出“朱砂痣主贵”“眼下泪痣克夫”等民间传说。这种将皮肤色素沉积与命运联结的文化现象,既是东方哲学“天人合一”思想的具象化投射,也折射出人类对不确定性永恒的焦虑。

一、痣相学的历史根系与理论架构

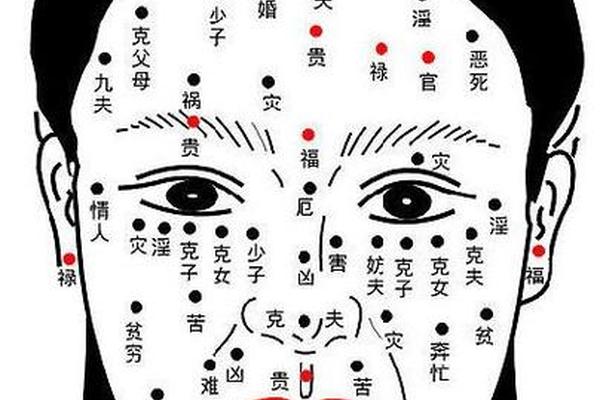

痣相学在中国可追溯至先秦时期,《黄帝内经》已记载“五色诊病”理论,将皮肤色泽与脏腑功能关联。至唐宋时期,袁天罡《五行相书》系统构建痣相吉凶体系,提出“十二宫位”理论,将面部划分为命宫、财帛、夫妻等区域,例如眉上福德宫生红痣象征贵人运,鼻翼金甲位有黑痣则预示破财。这种划分暗合中医经络学说,如《相理衡真》所言:“面如大地,痣如山林”,认为痣是人体气血运行的外显符号。

传统理论强调痣的形态学特征:色泽鲜亮如朱砂、形状圆润者为“活痣”,主吉;色泽晦暗、边缘破碎者为“死痣”,主凶。例如网页6指出,肉色痣若无毛发为吉兆,而黑痣带毛发反为祥瑞,这种矛盾逻辑凸显经验主义的局限性。更复杂的判断体系将痣与五行结合,如耳垂属水,生黑痣喻“水旺”,主智慧,而生红痣则“水火相克”,主病灾。这种符号化解读实为古代占星术的衍生,通过构建人体与宇宙的微观对应,赋予随机现象以秩序感。

二、科学透镜下的痣相解构

现代医学揭示痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线、遗传基因调控。澳大利亚研究显示,白种人因MC1R基因变异,痣数量可达黄种人3倍以上,但未发现痣分布与命运关联。临床数据表明,直径超6mm、边界模糊的痣可能恶变为黑色素瘤,这与传统“恶痣”标准部分重叠,但医学关注点在于细胞病理而非象征意义。哈佛大学实验发现,受试者对他人性格的判断准确率仅比随机猜测高12%,且主要依赖面部表情而非痣相。

心理学中的“巴纳姆效应”可解释痣相信仰:模糊描述(如“耳痣者聪明但体弱”)易引发自我验证。网页10提到的“自我实现预言”现象,恰说明信念对行为的塑造——深信眉间痣带来桃花运者,可能更主动社交,反之则可能因焦虑错失机会。这种心理暗示机制,使痣相学在缺乏实证支持下仍具生命力。

三、医学警示与文化隐喻的共生

医学研究揭示特殊痣相的疾病预警价值:唇黏膜黑斑可能提示黑斑息肉综合征,这种常染色体显性遗传病伴随肠道息肉癌变风险。鼻部痣若伴随反复出血,需警惕基底细胞癌。传统相术将此类体征解读为“脾胃不和”或“破财之相”,虽未触及病理本质,却客观上促使人们关注身体异常。

在文化维度,痣相承载着集体记忆与审美编码。敦煌壁画中菩萨眉心的“白毫相”,被民间转化为吉祥痣;《红楼梦》中晴雯“眼似泣泪”的文学描写,衍生出“泪痣克亲”的俗信。现代娱乐产业更将痣符号化:迪丽热巴的鼻梁痣、藤井莉娜的嘴角痣,成为个人辨识度的美学标签,这种去神秘化的商业运用,使古老相术焕发新生。

四、理性认知框架的构建路径

对待痣相应采取“二分法”:从医学角度,遵循ABCDE法则(Asymmetry不对称、Border边界、Color颜色、Diameter直径、Evolution演变)监测恶性病变;从文化角度,可将其视为民俗研究的活化石,但需警惕迷信带来的决策偏差。未来研究可探索大数据建模,分析痣分布与职业成就的统计学关联,或借助fMRI技术,解析“痣相信仰”的神经机制。

当我们凝视镜中的痣,本质是凝视着人类解释世界的永恒渴望。从巫祝刻录龟甲的灼痕,到基因测序仪闪烁的荧光,变的只是认知工具,不变的是对确定性的追寻。或许正如《相理衡真》所言:“相由心造”,真正决定命运的,不是皮肤上的色素点,而是解读它时,我们选择的视角与勇气。