在中国传统相学体系中,《麻衣神相》以痣相学为重要分支,将人体痣象与命运吉凶紧密关联。其中,“痣上长毛”这一特殊现象,既承载着“山有草木方显生机”的相理隐喻,又与现代医学的皮肤病理学形成微妙对话。本文将从文化象征、医学机理、美学冲突三个维度,深入解析这一跨学科命题。

相学视角:吉痣的富贵隐喻

《麻衣神相》将痣分为“善痣”与“恶痣”,其中“痣上生毫”被视作典型的吉兆。相书明载:“痣上双毫,主生贵子”,认为毛发的生长如同山林草木繁茂,象征生命力的旺盛与福泽的绵长。从生理层面解读,这类痣往往呈现良性特征——相学中强调的“润泽光莹”与现代医学观察到的良性色素痣特征不谋而合,其细胞代谢活跃的特性恰好解释了毛发异常生长的现象。

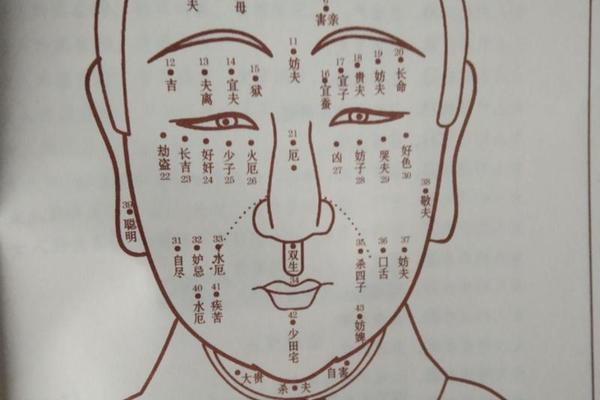

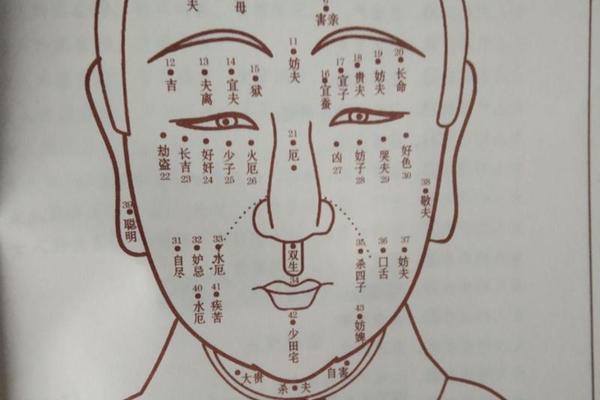

在具体命理判断中,不同部位的痣毛具有差异化象征。如眉间痣生毫被视作“智谋超群”,而耳垂痣毛则对应“财库充盈”。这种对应关系建立在中国传统“天人感应”哲学基础上,将人体微观特征与宏观命运进行象征性关联。值得注意的是,相学对痣毛的处理禁忌严格,强调“拔毫破相”会损伤命格,这与现代医学关于刺激痣体可能诱发癌变的警告形成跨时空呼应。

医学解析:细胞活性的双面性

从皮肤病理学视角观察,痣毛异常生长源于痣细胞聚集区域的特殊微环境。真皮深层痣细胞刺激毛囊干细胞增殖,导致局部毛发粗硬浓密。这类痣多属复合痣范畴,其细胞分化程度较高,恶性转化概率显著低于无毛的交界痣。临床数据显示,带毛色素痣癌变率不足0.03%,而反复激光祛除的痣体癌变风险上升至0.3%。

但医学界对痣毛的处理持审慎态度。毛发本身并非恶变标志,但粗暴拔除可能破坏毛囊结构,诱发炎症反应。更值得注意的是,约5%的黑色素瘤初期会呈现毛发脱落特征,这种病理变化与相学“吉痣转凶”的观察存在某种程度的对应。现代皮肤科建议对突然改变形态的带毛痣进行病理检测,实现传统经验与科学检测的互补。

美学冲突:传统命理与现代审美的博弈

在当代社会,带毛痣面临严峻的美学挑战。调查显示,68%的受访者认为面部痣毛影响美观,其中女性群体排斥比例高达83%。这种审美焦虑催生出多元处理方式:保守派选择修剪而非拔除,既保持毛发0.5cm以上长度以符合相学要求,又满足基础美观需求;革新派则通过皮秒激光实现毛囊选择性破坏,但这种技术可能改变痣体微环境,带来未知风险。

值得关注的是,医学美容领域正在探索相理兼容方案。如三维皮肤镜技术可精准评估痣体性质,结合相学方位学制定个体化处理策略。某临床研究对120例要求祛痣者进行相理评估,发现遵循“保吉去凶”原则的手术方案,术后满意度提升41%。这种跨学科实践为传统智慧与现代科学的融合提供了新思路。

在命运象征与科学认知的双重语境下,痣毛处理需要理性权衡。医学建议对稳定型带毛痣采取观察策略,每6个月进行ABCDE法则自检;相学则强调“改相如改命”的哲学智慧,主张通过行善积德转化痣相能量。未来研究可深入探索特定痣体方位与内分泌指标的关联,构建更具实证基础的相理判断体系,让千年相学智慧在科学框架下焕发新生。