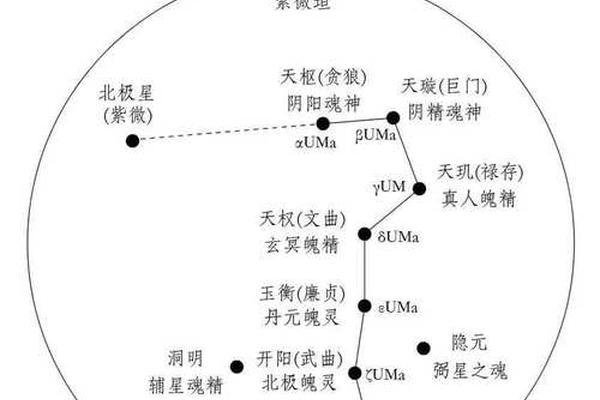

在中国传统命相学中,北斗七星痣被赋予了神秘而崇高的象征意义。这种由七颗痣排列成北斗星宿形状的特殊痣相,被认为是“北斗七星君降世”的标志,对应天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七宫星君,预示命主“非富则贵,必有一番作为”。相学典籍《春秋运斗枢》更将其与“皇帝贵族之相”直接关联,民间甚至流传着刘邦、朱元璋等帝王脚踏七星痣的传说,强化了其“帝王命格”的文化想象。

值得注意的是,传统相学对北斗七星痣的判断并非一概而论。其吉凶需结合生长部位分析:若生于脚底,则有“脚踏七星,掌管天下兵”之说,主掌权柄与显赫功绩;若生于背部或四肢,则象征事业通达与贵人扶持;但若生于面部,则可能因“面无善痣”的传统观念而削弱吉兆。这种差异体现了相学对“天人合一”理念的具象化解读——人体与星宿的对应关系需符合特定空间秩序。

二、现代医学视角下的痣相解析

从医学角度看,北斗七星痣的形成源于黑色素细胞的局部聚集。根据黑色素沉积层次不同,可分为真皮内痣、交界痣和混合痣三类。这类痣相本质上属于皮肤良性病变,其排列形态的巧合性并不具备病理学意义。医学界普遍认为,若无外观困扰或恶变风险,无需特殊处理。

值得关注的是,黑色素沉积的生物学机制与传统命理观念形成有趣对比。现代遗传学研究表明,痣的数量和分布受基因调控影响,而传统相学则将其归因于“星宿转世”或“先天命格”。这种科学与玄学的碰撞,折射出人类对生命现象解释体系的多样性。有学者提出,北斗七星痣的传说可能源于古代占星术与人体观测的结合,是文化符号在生理特征上的投射。

三、先天与后天痣相的命理分野

相学理论特别强调先天痣与后天痣的本质差异。先天北斗七星痣指出生时即存在的痣群,被视为“神灵降世”的印记;而后天痣则为成长过程中逐渐形成,其命理意义大幅减弱。民间法师观灵案例显示,曾有求卜者手臂出现七颗类北斗痣,但经“祖师爷”判定为后天形成,不具备特殊命格。

这种区分暗含古代哲学对“天命”与“人为”的辩证认知。先天痣象征不可更改的宿命轨迹,而后天痣则更多反映个体生命历程的偶然性。从现代科学视角解读,先天痣的形成与胚胎发育期的细胞分化相关,而后天痣可能受紫外线、激素水平等环境因素影响。两种解释体系在“必然性”与“偶然性”的认知层面形成微妙呼应。

四、文化符号与社会认知的嬗变

北斗七星痣的象征意义在历史长河中不断演变。汉代纬书将其与紫微垣星象关联,宋代相学典籍强化其帝王隐喻,至明清时期更衍生出“脚踏七星可掌兵权”的民间信仰。当代社会,这种痣相既被视为传统文化遗产,也成为网络时代的热门命理话题,甚至出现专门分析其吉凶的在线测算服务。

值得深思的是,现代人对北斗七星痣的认知呈现两极分化:部分群体延续传统观念,将其作为人生规划的参考;另一部分则持科学批判态度,认为这是概率现象被神秘化的结果。这种分歧反映了传统文化在现代性冲击下的生存状态,也为文化人类学研究提供了鲜活案例。

北斗七星痣作为横跨医学、命理学、文化研究的特殊现象,其解读始终交织着理性认知与神秘想象的张力。传统相学赋予其“天命所归”的象征意义,现代科学则揭示其黑色素沉积的本质,而文化视角下的符号演绎更凸显人类对命运解释的永恒追求。

未来研究可向三个维度拓展:一是通过大数据统计验证痣相与人生轨迹的关联性;二是深化古代天文学与相学的交叉研究;三是探讨传统命理观念在当代心理健康中的隐喻功能。对于普通民众而言,理性看待痣相的象征意义,既是对传统文化的尊重,也是对科学精神的坚守。毕竟,无论是星辰指引还是自我奋斗,人生的轨迹终究掌握在脚踏实地的前行中。