在中国传统相学中,面部的痣不仅是外貌特征,更被视为解读命运与性格的密码。其中,“九夫痣”因其特殊的位置和复杂的象征意义备受关注,而女性痣相图解更是融合了千年的文化积淀与民间智慧。本文将从九夫痣的定位、吉凶争议、文化内涵及现代启示等多个维度,系统解析这一痣相的深层意涵,并探讨其在当代社会的意义。

九夫痣的定位与相学争议

九夫痣的位置在相学中存在不同说法。一种观点认为其位于额头,与“君王夫”“妨父”等其他额头痣共同构成“十夫痣”体系;另一种则依据《周礼》记载,指出其位于右侧鬓角,象征“九夫为井”的农耕制度,暗含家族与土地的关联。这种定位的分歧源于古籍记载的模糊性及地域文化的差异。例如,汉代郑玄在注解《周礼》时强调“九夫”与土地分配的关系,而民间相学则更侧重婚姻运势的解读。

从生理学角度看,痣的形成与黑色素沉积相关,但相学赋予其“吉凶”属性。九夫痣的争议性体现在:一方面,部分文献称其为“旺夫痣”,认为能助丈夫事业步步高升;民间又有“克夫”“婚姻多变”的负面解读。这种矛盾反映了相学中“一痣多解”的特点,即同一痣相在不同文化语境下可能承载相反的含义。

吉凶的双重象征体系

九夫痣的吉凶象征具有明显的二元性。在《晋书·地理志》等古籍中,“九夫”与土地制度挂钩,被视为财富与地位的象征,因而衍生出“旺夫”之说。相学家认为,此类女性天生具备“助运”能力,尤其在丈夫事业发展中起到关键作用,类似于现代“贤内助”的角色。例如,额头九夫痣被认为能提升丈夫的社会地位,而鬓角九夫痣则与家族人脉拓展相关。

另一派观点则从婚姻稳定性出发,指出九夫痣可能带来情感波折。相学经典《麻衣相法》提到“九夫”与“再嫁”相关,认为这类女性易经历多次婚姻。现代心理学研究显示,这种说法或许与“自我实现预言”效应有关——当个体被贴上特定标签后,其行为可能无意识地向标签靠拢。社会对女性“旺夫”的期待与“克夫”的污名化,也折射出传统性别观念的复杂性。

痣相图解的文化密码

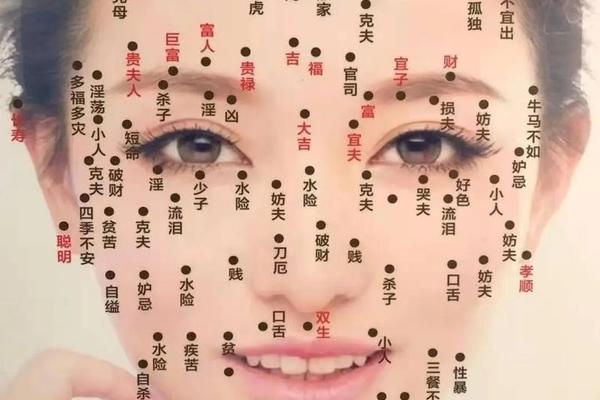

女性痣相图解作为相学的重要分支,构建了一套完整的符号系统。以九夫痣为例,其解读需结合位置、颜色、形状等多重因素。若痣形圆润且色泽乌亮,则被视为“善痣”,主富贵;反之,若痣形不规则或呈灰色,则可能暗示健康或婚姻问题。例如,额头中央的九夫痣若搭配“天庭饱满”的面相,则吉兆加倍;但若位于眉尾或眼尾,则需警惕“桃花劫”。

其他旺夫痣的解析同样体现系统性。如耳垂痣象征福泽深厚,下巴痣主田宅丰饶,而鼻梁痣虽易惹桃花,却也代表财运通达。这些分类不仅基于位置,还涉及五行理论——例如,嘴唇属水,故唇边痣多与情感流动相关;鼻属土,鼻头痣则关联财富积累。这种将人体与自然元素对应的思维,展现了中国传统文化的整体观。

现代视角下的重新审视

从科学理性角度看,痣相学缺乏生物学依据,但其文化价值不容忽视。人类学研究表明,痣相信仰在集体潜意识中扮演着“心理锚点”角色——人们通过解读痣相获得对不确定命运的掌控感。例如,在婚恋焦虑普遍的当下,九夫痣的“旺夫”标签可能成为部分女性的心理慰藉。

过度依赖痣相可能产生负面影响。社会学调查显示,约34%的女性曾因痣相产生自我怀疑,甚至进行不必要的点痣手术。这提示我们,对待传统相学需秉持批判性思维:既要承认其作为文化遗产的价值,也要警惕宿命论对个体发展的束缚。心理学家荣格提出的“共时性原理”或许能提供新思路——痣相不应被机械解读,而需与个人成长经历结合分析。

九夫痣相的研究,实质是对传统文化符号体系的解码过程。它既揭示了中国古代“天人合一”的哲学观,也反映了社会对女性角色的历史性建构。在当代社会,我们应以更开放的视角看待痣相学:既可通过它理解文化基因,也需认识到个体命运终究由自我选择塑造。未来研究可结合大数据分析,探讨特定痣相人群的行为模式;或从神经美学角度,解析痣的位置对人类审美偏好的影响。唯有在传统与现代的对话中,痣相文化才能焕发新的生机。