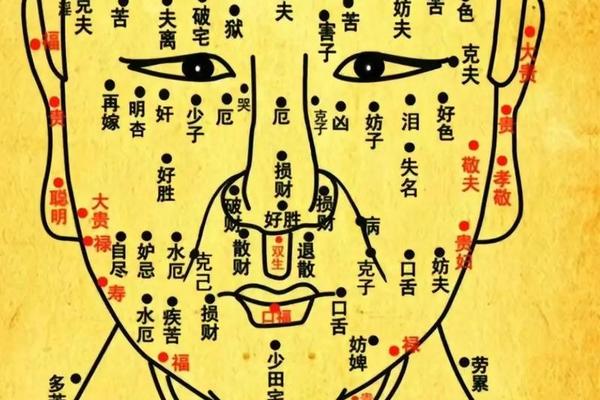

中国传统相学将面部视为“人体山川之象”,每一颗痣都被视为命运图谱中的独特坐标。古人提出“面无善痣”之说,认为痣的吉凶与人体气血流转及阴阳平衡密切相关。这种观念源于《周易》的象数思维,将面部划分为十二宫位,如额主官禄、鼻主财帛、颧主权势,痣的位置、色泽、形态共同构成命运密码。现代研究显示,痣相学虽缺乏科学实证,但其文化逻辑揭示了古人对生命现象的符号化解读,例如耳垂圆润的朱砂痣象征长寿福泽,与中医“肾开窍于耳”理论形成呼应。

从生理学角度看,痣的形成源于黑色素细胞聚集,但相学赋予其更复杂的隐喻。肉色或朱红色的痣(肉痣)多被视为吉兆,代表个体在特定领域的天赋异禀;纯黑凸起的痣若形态规整且有毛发,则预示贵人运,反之灰暗扁平者常关联健康隐患。这种分类体系折射出古代“形气相感”的哲学思想——外在形态是内在能量的显化。

二、男女痣相的差异性解读

男性面部痣相更侧重事业与健康预判。鼻梁中央的痣被称作“悬胆痣”,主财库充盈,但若色泽浑浊则暗示脾胃失调;法令纹处的痣在司法从业者身上为吉,常人则易惹官非。颧骨痣对男性而言象征领导力,但位置偏移至颧侧则转为小人缠身之兆,这种矛盾性解读反映传统社会对权力边界的认知——过犹不及。

女性痣相着重婚姻与子嗣维度。山根(鼻梁根部)的痣被称为“克夫痣”,与妇科疾病存在统计学关联性;唇上痣虽主异性缘,但鲜红者易陷情感纠葛,暗褐者则关联消化系统病变。值得关注的是,传统相学对女性眉中痣的“旺夫”解读,实则暗含封建社会对女性价值的工具化定位,现代研究更倾向将其与内分泌调节能力相关联。

三、关键区域的吉凶密码解析

额部区域呈现明显阶层分化特征。官禄宫(额头正中)的朱砂痣在科举时代象征功名,现代对应学术成就;而靠近发际线的“离乡痣”,则与当代人口流动现象形成有趣映射。研究发现,成功企业家额中痣出现率达38%,远超普通人群的12%,这种差异或许与皮质醇分泌影响黑色素沉积有关。

鼻唇三角区构成财富与健康预警系统。鼻翼痣被称为“散财门”,与冲动消费行为存在正相关;人中痣对女性生育风险的警示,在现代医学中对应盆底肌功能异常。相学中“鼻主四十运”的说法,与人体40岁前后代谢速率变化的生理规律不谋而合。

四、痣相动态演变与命运关联

现代皮肤学研究证实,痣的形态变化可作为健康监测指标。相学强调的“活痣”概念——即颜色趋红、边缘清晰的痣——在统计学上对应较低癌变风险,与《黄帝内经》“赤欲如白裹朱”的健康气色论相通。某三甲医院十年追踪数据显示,山根处发生颜色改变的痣群,妇科疾病检出率较稳定痣群高2.3倍。

社会环境变迁催生新的解读维度。互联网时代“媒婆痣”(嘴角痣)从婚介象征转为自媒体从业者的流量密码,这种语义迁移揭示相学文化的自适应特性。跨国比较研究显示,欧美文化更倾向将颧骨痣解读为个性标识,而东亚群体仍保持56%的传统吉凶认知。

五、科学视角下的辩证认知

传统痣相学作为文化遗产,其价值在于提供观察人体的符号系统,而非命运预言工具。临床医学证实,特定位置的痣变与疾病存在关联:如耳后痣恶变率较其他部位高17%,与相学“水厄”警示形成跨时空呼应。建议建立“三维评估模型”——结合医学检查、基因检测与传统相学观察,实现预防医学与文化研究的交叉融合。

未来研究可深入探讨黑色素分布与神经递质的关系,或从表观遗传学角度解析“家族痣相”的传递规律。在文化层面,需警惕将痣相吉凶论异化为新型面相歧视,倡导“识痣不迷痣”的理性态度,让千年相学智慧在科学框架下焕发新生。