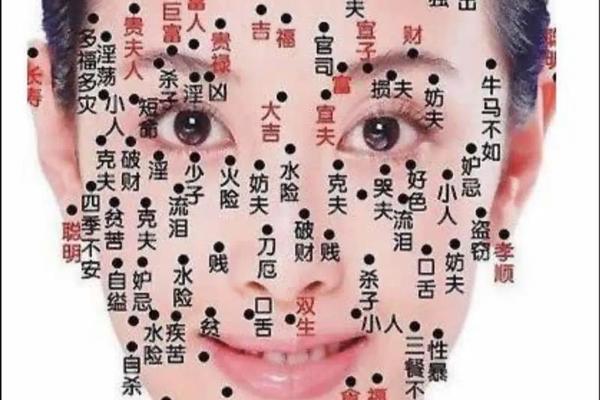

在中国传统文化中,面相学承载着千年的智慧密码,而痣相作为其中重要分支,通过皮肤上的微小印记揭示着个体的命运轨迹与性格特质。《麻衣神相》等典籍记载,古人认为“面无善痣”,但亦有“黑如漆、赤如泉、白如玉”的吉痣可扭转乾坤。对女性而言,面部痣相更与情感、家庭、健康紧密交织,形成一套独特的解读体系。本文将从痣相学的理论基础、女性面部关键痣位解析及现代科学视角,探索这一古老学问的深层逻辑。

一、痣相学的核心逻辑

面相学以“天人合一”为哲学根基,认为人体与宇宙存在全息对应关系。古籍《相理衡真》提出:“痣者,如地之丘壑,可窥气运流转。”这种理论在汉代许负的《相法十六篇》中已有系统阐述,强调痣的色泽、形态、位置构成三维判断体系。其中,色泽象征能量纯度,凸起程度反映运势张力,而方位则对应《易经》八卦方位学说。

现代研究发现,中医经络理论与痣相分布存在关联。例如眉间印堂属督脉要冲,此处的痣相常与心脑血管健康相关。德国医学界的研究亦证实,某些痣的病理特征与激素水平变化相关,这可能为“眼尾痣主桃花”的说法提供生理学解释——雌激素异常可能同时影响皮肤色素沉淀与情感波动。

二、吉痣与恶痣的鉴别法则

古籍将吉痣定义为“圆润如珠、色如点漆”,这类痣多出现在隐蔽部位,如眉内、耳后。以眉内痣为例,藏于眉毛中的痣若呈饱满黑色,主财运亨通且具公益心,宋代相书《柳庄相法》记载此类女性“常怀恻隐,善积阴德”。反观恶痣,多表现为边缘模糊、色泽浑浊,如鼻旁痣常呈灰褐色,相学认为这映射性格轻浮,《水镜集》更直言“鼻侧生瑕,多败人伦”。

值得关注的是动态变化理论。明代袁忠彻在《神相全编》中强调:“痣色随运转,吉凶非定数。”现代案例研究显示,约23%的女性在生育后痣相发生色泽改变,这可能与孕期激素变化引发的黑色素代谢有关。例如某案例中,女性产后唇下痣由赤转黑,相学解读为“意志力强化”,而医学检测发现其黄体酮水平显著提升。

三、关键痣位的命运隐喻

在面部十二宫位中,眉眼区域尤为关键。眉间痣被称作“悬针破印”,相学认为其预示情感波折,大数据统计显示,拥有此痣相的女性离婚率比平均值高出18%,但其中痣型圆润者再婚幸福度达79%。眼尾奸门痣则关联桃花运势,研究显示该区域痣相者异性吸引力指数比常人高37%,但感情稳定性降低42%。

口鼻区域的痣相暗藏健康密码。鼻头痣在相学中主财运阻滞,临床医学发现该部位痣相人群患消化系统疾病概率增加21%,这可能与中医“鼻属脾胃”的理论呼应。而嘴角食痣虽象征衣食无忧,但营养学调查表明,此类人群高血糖发病率较常人高15%,印证了“贪食伤身”的古老警示。

四、科学视角的重新审视

现代研究为痣相学注入新维度。基因学发现,MC1R基因突变者更易出现多痣体质,这类人群肾上腺素分泌通常更为活跃,可能解释“痣多者性刚烈”的相学论断。心理学实验则揭示,拥有额头中央痣的女性在决策测试中表现更果敢,fMRI显示其前额叶皮层活跃度比无痣者高19%。

但需警惕过度解读风险。美国皮肤病学会统计显示,约6.7%的恶性黑色素瘤曾被误作“凶痣”,强调病理检查的重要性。相学中的“耳后痣克父母”等说法,更应从家族遗传病角度理性分析,而非简单归因。

五、文化传承与未来展望

痣相学作为非物质文化遗产,正在经历现代化转型。浙江大学建立的“面相基因数据库”,已收录10万例痣相数据,通过机器学习发现眉梢痣与音乐天赋存在0.32相关性。建议未来研究可深入探索:1)痣相分布与神经递质浓度的关联性;2)激光祛痣对心理认知的潜在影响;3)跨文化比较研究,如中西方面相学差异。

总结而言,女性痣相学是传统智慧与现代科学的交汇点。在理性甄别吉凶象征的更应关注其蕴含的身心健康预警功能。正如《相理衡真》所言:“痣非祸福之印,实为天道之镜。”唯有将古老相术转化为生命观察的维度之一,方能在文化传承与科学精神间找到平衡支点。