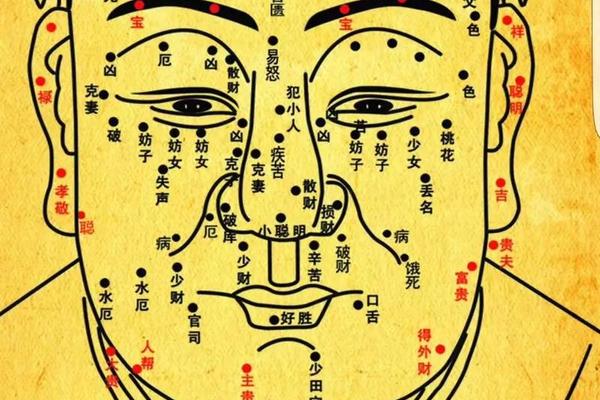

在中国传统文化中,痣相学以“天人合一”为哲学基础,认为人体是宇宙的微观映射。古人将面部视为命理信息的载体,痣的位置、色泽与形态被赋予吉凶寓意。如《面相分析》指出,眼尾痣主“命犯桃花”,而鼻旁痣则与“轻浮好色”关联。这种观念不仅源于对自然的观察,更融合了中医经络理论与道德观——例如眉内痣象征“热心公益”,体现了传统文化对德行的推崇。

从文献考证看,痣相学最早可追溯至汉代相术典籍,至明清时期形成完整体系。《痣相学》中提到,显痣(面部可见)多凶,隐痣(身体隐蔽处)多吉,这种划分反映了古代社会对“藏露之道”的哲学思考。而“红痣吉,黑痣凶”的论断,则通过《痣相可信吗》一文可知,实为古代对痣体健康状态的朴素认知延伸至命运预测的体现。

二、痣的形态学解析与位置象征

现代面相学将面部划分为十二宫位,不同区域对应特定人生领域。以鼻部为例,鼻梁痣在《不同位置“痣”代表什么》中被解读为社交能力的象征,而鼻头痣则与“贪图享乐”关联,这种对应关系源于鼻部在面相中代表财帛宫与欲望中枢。值得注意的是,嘴唇周围痣相呈现出矛盾性:嘴角痣被《女人面部痣相图解》视为“荡妇痣”,但唇下痣又被现代美学推崇为“性感标志”,这种差异折射出时代价值观的演变。

痣的形态特征同样蕴含信息。传统理论认为“黑如漆、赤如泉,白如玉”为吉相,晦暗浑浊则为凶兆。科学研究表明,色泽鲜亮的痣多为良性,而边缘模糊、颜色不均的痣存在恶变风险,这与古代“吉凶痣”判断存在生物学层面的部分重合。例如《痣相学》中强调痣上生毫毛为“妙痣”,现代医学发现这类痣通常毛囊发达,细胞活性较高。

三、现代视角下的痣相学重构

当代医学研究揭示了痣的形成机制——黑素细胞聚集受遗传与紫外线照射影响,与命运无直接关联。但心理学研究提出“面相自我实现效应”:相信额中痣代表智慧者,可能因心理暗示更专注学业,从而提升认知能力。这种“信则灵”的现象在《法令纹深代表什么》中亦有印证,认为心理状态可通过微表情影响面部纹路生成。

美学领域则对痣进行价值重估。眼尾泪痣因迪丽热巴等明星案例,从“情感波折”的相学标签转化为“脆弱美感”的时尚符号;鼻梁痣经全智贤示范,成为钝感鼻型的修饰利器。这种转化体现了后现代文化对传统符号的解构与再创造,如《面部痣相解析大全》所述,痣的解读应从单一命理转向多维功能分析。

四、科学理性与文化遗产的平衡之道

对待痣相文化需建立辩证认知。一方面,定期皮肤检测至关重要,美国皮肤病学会数据显示,50%的黑色素瘤由痣恶变引发。作为非物质文化遗产,痣相学承载着古代哲学、医学与智慧。例如《脸上哪些痣会暴露性格》将面部划分为上中下三停,与三才思想相契合,这种整体观对现代心理学的人格分析仍具启发。

未来研究可探索两个方向:其一,运用大数据分析痣的位置与职业成就的相关性,验证传统论断的科学性;其二,开展跨文化比较研究,如对比印度手相学中的痣相体系,揭示人类认知的共性规律。对于普通民众,建议参考《贵人痣相案例》中的实践方案——在医学安全前提下,将特定痣相转化为个人形象管理的组成部分。

面部痣相作为跨越千年的文化符号,既是古人探索命运的精神遗产,也是现代人理解自我的一面棱镜。从《周易》的“观象取意”到基因科学的表型研究,这颗微小色素沉淀承载着人类对生命奥秘的不懈追问。在祛魅与继承之间,我们既要警惕宿命论陷阱,也应珍视其中蕴含的文化密码——正如鼻梁痣既可提示防晒重要性,亦可成为个性审美的点睛之笔。这种多维认知,或许正是传统文化在现代社会的重生之路。