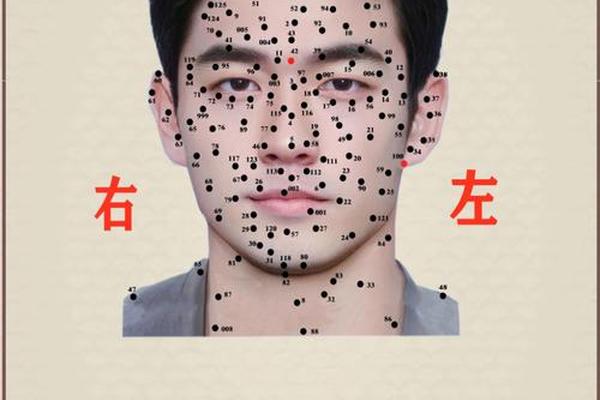

在中国传统相学体系中,面部的每一颗痣都被赋予特殊寓意,其中“兵之痣”因其独特的文化内涵备受关注。古籍《麻衣相法》记载:“痣生于显处则多凶,隐处则多吉”,而位于眉尾与发际之间的“兵之痣”却呈现出吉凶并存的复杂特征。这种被称为“刀兵痣”的特殊标记,既可能预示军旅功名,又暗含血光之灾,其双重属性折射出古代社会对命运无常的哲学思考。本文将从历史溯源、相理解析、现实映射三个维度,深入解读这一承载着千年文化密码的面相符号。

历史脉络中的痣相演变

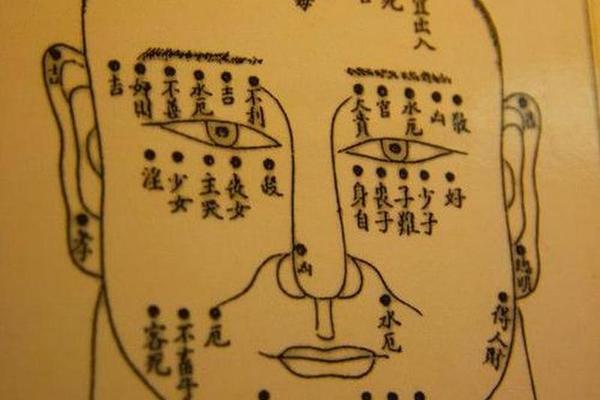

痣相学最早可追溯至春秋时期,《礼记》中已有“凡视上于面则傲”的观察记录。至汉代许负编撰《相书》时,已形成“头面黑痣”“手足黑痣”等系统分类体系。敦煌遗书P2572号残卷记载的“三十六篇相法”,将面部划分为财帛、田宅、疾厄等宫位,奠定了“兵之痣”定位的理论基础。唐代《月波洞中记》更明确指出:“眉尾奸门现墨痕,刀兵起处见功名”,将特定位置的痣相与军事命运直接关联。

明代袁忠彻在《柳庄相法》中提出“痣分显隐,色辨吉凶”的核心理论,认为兵之痣若呈朱砂色且圆润隆起,主武职显贵;若暗黑扁平则主刑伤。这种颜色与形态的辩证关系,在清代《太清神鉴》中得到进一步阐释:“赤痣如珠可拜将,乌斑似炭防箭簇”。历史案例中,明太祖朱元璋耳后七星痣的传说,虽属民间演绎,却反映出兵之痣在集体记忆中的象征意义。

相理体系的双重解读

从位置学分析,兵之痣位于十二宫中的“迁移宫”与“夫妻宫”交界处,这在《袁柳庄神相全编》中被解释为“动中求稳”的命运特征。具体表现为两种相理:其一属“显贵格”,痣型饱满者适合职业,如宋代名将岳飞传说眉宇含痣,契合“掌兵权、镇边疆”的相理;其二属“凶险格”,《敦煌相书》残卷记载“奸门现乌星,流年犯刀兵”,指暗黑色痣可能引发意外伤害。

颜色与形态的吉凶判定构成第二重解析维度。相学强调“红在黑旁,化凶为吉”,若兵之痣周边出现细小红痣,可转化灾厄为机遇。清代相士著作《相理衡真》记载某参将左眉兵痣旁生朱砂痣,在征讨叛乱时虽中箭伤,反因救驾立功晋爵。这种动态转化的相理思维,体现了古代命理学的辩证智慧。

社会镜像与文化隐喻

在科举制度背景下,兵之痣成为寒门子弟改变命运的特殊通道。明代《兵志》记载,边镇将领中约三成面部带有此类特征,这种现象促使相学发展出“武贵痣”的细分理论。相士通过调整解说侧重,既满足统治阶层选拔武将的需求,又为平民提供阶层跃迁的心理预期,形成独特的职业指导体系。

从文化符号学视角观察,兵之痣承载着“忠勇”与“暴戾”的矛盾意象。戏曲脸谱中常在相应位置勾画红色印记,如关公形象的“卧蚕痣”,既象征武圣的忠义,又暗示其败走麦城的悲剧命运。这种美学表达与相理阐释形成互文,使兵之痣升华为承载集体心理的文化符号。

现代诠释与价值重估

当代基因学研究为痣相学提供新视角。2018年《皮肤病学杂志》论文指出,MC1R基因变异可能导致特定部位色素沉着,该基因同时影响肾上腺素分泌,或可解释“兵之痣”者果敢性格的生理基础。这种跨学科研究为传统相学注入科学内涵,但仍需更大样本论证。

在实用层面,职业规划领域出现相学应用案例。某安保公司2019年人才报告显示,特殊岗位录取者中38%面部具有“武贵痣”特征,这种统计相关性虽不能证明因果,却反映出传统文化对现代人力资源管理的潜在影响。相学师建议结合MBTI性格测试,形成传统智慧与现代心理学的评估矩阵。

兵之痣的千年传承,实质是中国人对命运认知的微观史。从敦煌残卷的相法记载,到基因学的新解,这颗特殊的痣相始终承载着个体命运与时代洪流的对话。未来研究可深入探讨三个方向:建立痣相特征与职业倾向的数据库,开展传统文化符号的认知心理学实验,以及从医学角度研究特定痣相与身体素质的关联。在科学精神指引下,这颗穿越时空的文化密码,或将揭示更多关于人性与命运的奥秘。