“痣”(zhì)作为人体表皮的色素沉淀现象,在中华文化中承载着独特的命理象征。古代相术将痣视为“命理密码”,《广韵》记载“痣,黑子”,其存在不仅关乎审美,更被赋予“善恶吉凶”的玄学解读。而“祛痣”(qū zhì)作为现代医学行为,则体现了人类对自然体征的干预意愿。从甲骨文“疒”部的构字逻辑可见,古人早已将痣与健康关联,认为其形成与“肾中浊气结滞”相关,这与现代医学中“黑色素细胞聚集”的理论形成跨时空呼应。

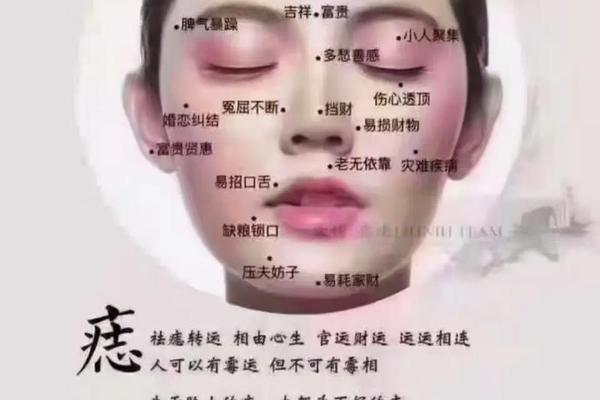

在传统面相学中,痣的位置被赋予特定寓意:耳部主孝道,山根关涉健康,法令纹象征权威。这种文化建构使得“痣相”成为解读命运的特殊符号体系。而现代医学则揭示,痣的产生涉及遗传、内分泌、紫外线暴露等多重因素,中医更强调其与“体内毒素淤积”的关联。文化象征与科学认知的碰撞,为祛痣行为提供了双重驱动力——既可能源于改善运势的心理需求,也包含治疗潜在健康隐患的理性考量。

二、祛痣技术的古今流变

古代祛痣多采用草药外敷或银针点刺,《梁书》记载丁贵嫔“赤痣治之不灭”,显示早期技术局限性。清代《儿女英雄传》提及“朱砂痣”的特殊处理,反映传统医学对色素痣的认知深度。现代祛痣技术则形成三大体系:激化通过精准光热效应分解黑色素,适合直径0.3-0.5厘米的浅层痣;手术切除适用于易摩擦部位的大痣;化学腐蚀法则需警惕深度控制难题。

技术革新带来安全性提升,但文化禁忌依然存在。如网页1强调“正面无痣为善”,主张保留功能性痣;而临床医学认为直径超过6毫米、边缘不规则的痣需优先处理。这种认知差异在“法令痣”处理上尤为明显:相学认为其影响父母缘,医学则关注其癌变风险。技术的进步促使祛痣从神秘仪式转向科学决策,但文化心理仍是影响选择的重要因素。

三、祛痣决策的多维考量

审美需求与健康管理的平衡构成首要考量。研究显示,面部祛痣咨询者中,68%因影响容貌就诊,32%担忧健康风险。如鼻部痣在相学中关联财运,医学视角则警惕其可能预示生殖系统疾病。决策时需综合评估:激光祛痣虽见效快,但可能刺激潜在恶变;手术切除可做病理检测,但存在瘢痕风险。

术后护理的科学性直接影响效果。上海市皮肤病医院数据显示,未严格防晒者的色素沉着复发率达24%,而规范护理组仅7%。中医主张术后配合“生长因子”促进修复,同时忌食牛羊肉等发物;现代医学则强调创面防水、定期复查。这些护理要点的融合,体现了传统经验与现代科学的互补价值。

四、文化符号与医学实相的对话

痣相学的现代转化呈现新特征。网络占卜将“泪痣”“财库痣”等概念重新包装,形成价值数亿元的玄学经济。但医学界提醒:特殊部位的痣(如手足)应优先排除恶变可能,不可盲目遵循相学判断。这种冲突在临床常见——求美者要求保留“旺夫痣”,而医生建议切除病理检测。

跨学科研究为调和矛盾提供可能。如相学中的“驿马痣”对应三叉神经区,其过度活跃可能导致焦虑情绪,这为“奔波劳碌”的命理解释提供了神经生物学注解。未来研究可探索:特定痣位是否真与性格特征存在统计学关联?传统文化中的“善恶痣”分类能否建立医学评估标准?

从“zhì”到“qū zhì”,人类对痣的认知史交织着神秘主义与理性精神的较量。传统文化赋予痣相命理内涵,现代医学则构建起系统的祛痣技术体系。在审美与健康、传统与现代的张力中,科学的祛痣决策应遵循:优先排除病理风险,理性看待文化象征,规范选择技术手段。建议建立跨学科研究平台,将痣相学中的经验观察转化为可验证的医学假说,同时加强公众科普,使祛痣行为既传承文化智慧,又符合科学精神。