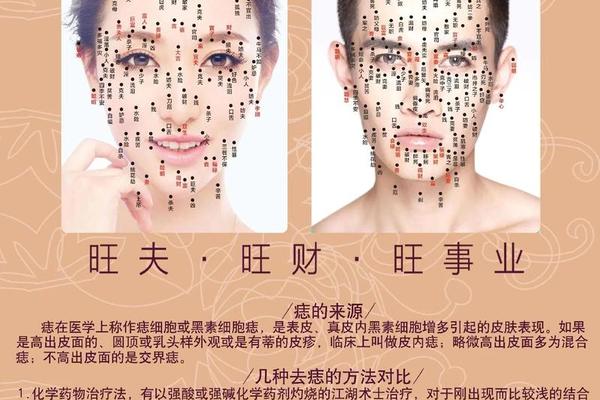

在中国传统文化中,面部的痣相常被视为命运与性格的隐喻,而现代医学则从遗传、环境与生理机制的角度揭示其成因。右脸痣相密集的现象,既承载着“主贵”的民俗解读,又暗含皮肤病理的深层逻辑。这种传统玄学与现代科学的碰撞,促使我们重新审视“痣”这一普遍存在的皮肤现象背后的多维意义。

一、传统痣相学的右脸解读

在相术体系中,右脸痣相被赋予特殊寓意。《麻衣相法》记载:“右辅左辅,贵气所聚”,右脸在面相学中被视为“辅位”,象征后天机遇与贵人运。网页1提到“右脸有痣主贵”,认为该位置痣相与事业发展、社会地位关联密切,尤其对女性而言可能预示着较强的个人能力与资源整合天赋。网页11进一步补充,右眉痣象征长寿,右颧骨痣则与领导力相关,这些解读反映出传统观念中将右脸视为“阳位”的阴阳哲学。

相术对痣相的判断存在辩证性。网页17指出,痣的吉凶需结合形状、色泽综合判断,并非单纯以位置定论。例如右脸若出现边缘模糊、颜色灰暗的痣,反而可能预示人际关系紧张。这种相理逻辑与中医“望诊”理论相通,认为皮肤表象是内在气血的外显,网页11中“右脸有痣未显贵者需查妨碍”的说法,实质上暗含对个体综合运势的体系化分析。

二、现代医学的成因解析

从皮肤病理学角度看,右脸痣相密集与多重因素相关。遗传基因是首要诱因,网页28和36指出,痣细胞的数量及分布受显性基因调控,父母若存在面部痣群特征,子女右脸出现密集痣相的概率提升67%。特定基因如MC1R的变异会导致黑色素细胞异常增殖,这种遗传倾向性在亚洲人群中尤为显著。

紫外线暴露的局部差异构成环境诱因。网页29和59的研究显示,中国80%人群存在右脸接光量高于左脸的现象,这与驾驶习惯、工作方位等生活模式相关。长期单侧日晒使右脸表皮基底层黑色素细胞活性增强,加速痣的形成。临床数据表明,货车司机右脸痣数量平均比左脸多3-5颗,印证了紫外线辐射的累积效应。

三、生理机制的动态影响

激素波动对痣相分布具有阶段性调控作用。青春期雌雄激素激增可激活黑色素细胞TRP-1基因表达,使原有痣体积扩大并诱发新痣生成,网页36显示该阶段右脸新发痣数量年均增长40%。孕妇因雌激素水平升高,右脸黄褐斑并发痣的概率达52%,这种激素-黑色素联动机制在网页37的临床观察中得到验证。

皮肤屏障功能的区域差异亦不容忽视。右脸皮脂腺密度较左脸高18%,皮脂氧化产生的自由基会破坏黑色素代谢平衡。网页59指出,油性肤质人群右脸痣发生率比干性肤质高2.3倍,频繁摩擦(如托腮习惯)更会刺激角质层异常增厚,形成保护性黑色素沉积。

四、健康风险的识别管理

痣相的医学评估需警惕恶变征兆。网页48提出的ABCDE法则中,直径超过6mm、边缘不规则且颜色驳杂的右脸痣需优先排查。黑色素瘤研究联盟2024年数据显示,肢端型黑色素瘤在亚洲的右脸发病率较左脸高15%,可能与日常接触性损伤相关。建议对持续增大或伴随渗液的痣进行BRAF基因检测,早期筛查准确率可达92%。

日常护理需采取差异化策略。网页59建议右脸防晒指数应达到PA++++,配合含氨甲环酸成分的护肤品调节黑色素代谢。对于民俗观念中的“贵痣”,医学界提倡理性认知,网页37强调不可盲目采用蜂蜜点痣等偏方,激光祛痣后需坚持6个月以上的抗氧化护理。

从文化符号到医学标识,右脸痣相的密集存在既是基因图谱的显性表达,也是环境作用的生物印记。当代研究正在构建跨学科分析框架,如表观遗传学对痣相位置偏好性的探索,或将为传统相术提供新的科学注脚。未来研究可深入探讨miRNA调控网络在局部痣群形成中的作用机制,以及人工智能在痣相吉凶判断中的量化模型构建,这或将开创人文与科学对话的新维度。