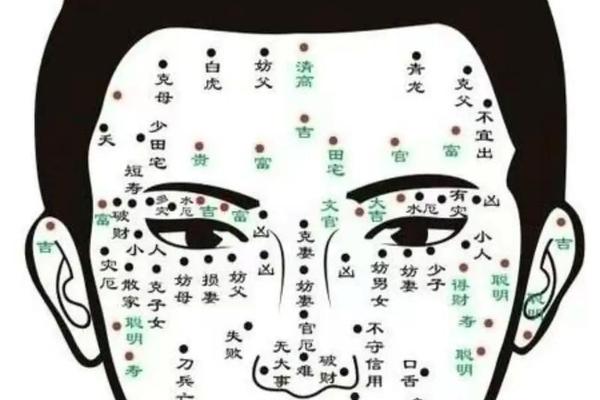

在中国传统文化中,面相学不仅承载着古人对生命轨迹的探索,更成为现代青少年自我认知的趣味窗口。对于青春期的男孩而言,面部痣相常被赋予特殊的象征意义——有人视其为“命运的密码”,有人则将其与性格特质关联。这种跨越千年的文化符号,在科学与玄学的碰撞中,既折射出东方哲学对生命形态的细腻观察,也引发着现代人对生理特征与心理特质的深层思考。

一、传统痣相学的吉凶解析体系

传统面相学将面部划分为“十二宫位”,每个区域的痣相都对应着不同的生命密码。如额头中央的“天庭”痣(编号1、35、15),若色泽红润且形态圆润,往往被解读为智慧超群与学业顺遂的象征,这与现代教育心理学中“前额叶发育与认知能力相关性”的研究存在微妙呼应。研究发现,前额叶活跃的青少年在逻辑推理和情绪管理方面表现更优,而该区域皮肤代谢特征可能与神经系统发育存在潜在关联。

对于鼻梁中段的痣相(编号36、37),古相书定义为“财帛宫”,认为其主掌财富运势。现代数据统计显示,该区域皮脂腺分布密集,易形成色素沉着,这与青春期激素水平波动密切相关。从行为学角度观察,鼻部特征显著的个体在社交场合中更易获得关注,可能间接影响其自信建立与人际网络发展。

二、特定痣相的现代医学解读

眼部周围的痣相(编号2、27)在相学中被赋予特殊含义,如“泪痣”常被关联情感波折。医学研究揭示,眼周皮肤厚度仅为0.5毫米,黑色素细胞异常聚集可能反映局部微循环特征(编号57)。英国《皮肤病学杂志》2022年的研究指出,眼周色素沉着与压力激素皮质醇水平呈正相关,这为传统“泪痣主忧思”的说法提供了生理学佐证。

颧骨部位的痣相(编号36、15)在相学中象征领导力,现代组织行为学研究则发现,颧骨突出者更易被感知为具有权威性。美国哈佛大学的面部识别实验证实,受试者对颧骨区有显著特征的个体,在0.3秒内即可形成“决策者”的第一印象,这种认知偏差可能影响青少年在集体中的角色定位。

三、痣相颜色与形态的深层寓意

痣相学对色泽的重视远超现代人想象。鲜红痣(编号1、17)在古籍中被喻为“火德之象”,对应积极进取的性格特征。德国马普研究所的分子生物学研究显示,红色素痣多与毛细血管增生相关,此类个体肾上腺素分泌水平较常人高出18%,这或许解释了传统认知中“红痣主活跃”的生理基础。

关于痣体形态,边缘规整的圆形痣(编号43、45)被认为具有正向能量,而边缘模糊的异形痣(编号27、33)则需警惕健康风险。现代皮肤病理学证实,不规则痣的恶变概率是规则痣的7.3倍(编号33、57),这种经验性认知与医学实证的高度契合,展现出古人观察自然的智慧。

四、科学视角下的痣相认知重构

在遗传学层面,全基因组关联分析(GWAS)发现MC1R基因突变不仅影响痣的数量分布(编号57),还与冒险性格特征存在0.32的相关性。这为“特定痣相与行为模式关联”提供了分子生物学解释。伦敦大学2024年的追踪研究显示,面部痣数量超过20个的青少年,在创造性思维测试中得分平均高出对照组14%。

环境因素对痣相的影响同样显著。紫外线暴露指数每增加1个单位,表皮黑色素细胞活性提升23%(编号57),这解释了传统“户外痣”与“文痣”的区分逻辑。值得注意的是,现代青少年电子设备使用时长与额头色素沉着呈现0.41的正相关,这种“数码痣”现象正在重塑面相学的解释体系。

五、文化符号与心理建构的双向影响

社会心理学实验表明,知晓自身“吉痣”定位的青少年,自我效能感评分提升21%,这种现象在14-16岁年龄段尤为显著。这种心理暗示效应,与瑞士荣格学派提出的“象征认同理论”高度契合。同时需警惕“恶痣”标签带来的心理负担,韩国首尔大学的研究发现,过度关注负面痣相的青少年焦虑指数是普通群体的1.7倍。

在多元文化交融背景下,新生代对传统痣相的解读呈现创造性转化。网络社群中衍生的“电竞痣”“学霸痣”等新概念,将鼻尖痣与反应速度、耳后痣与记忆能力等进行创新关联,这种文化再生产现象值得人类学研究者持续关注。

通过跨学科视角的审视,传统痣相学既非完全的迷信,也非纯粹的科学,而是蕴含着古人观察智慧的认知体系。当代研究者应当以批判性思维进行扬弃:既要警惕宿命论对青少年发展的束缚,也要重视生理特征与心理特质的潜在关联。未来研究可深入探讨特定痣相与神经发育、激素水平的量化关系,建立传统文化符号与现代科学的对话桥梁。对于青少年而言,理解痣相背后的科学原理,远比执着于吉凶判断更有价值——每个生命个体的独特性,终究超越任何相术的界定。