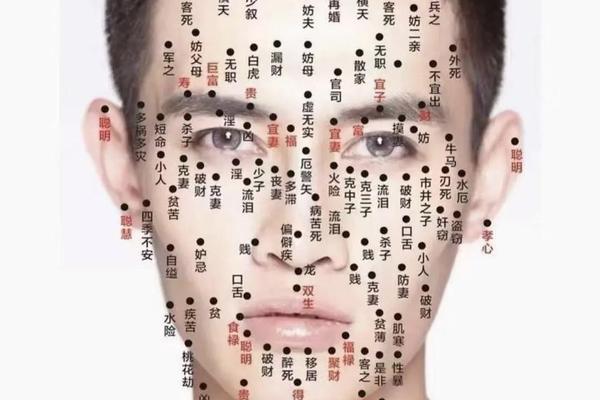

在传统痣相学中,面部痣的位置常被认为与个人命运息息相关。对于男童而言,某些特定位置的痣可能被解读为“凶痣”,需结合古籍记载与民俗观点综合分析。例如,网页1指出眼角痣被称为“泪痣”,象征情感波折与健康隐患;而鼻尖痣(财帛宫)则被认为会阻碍财运发展。这类观点虽缺乏科学依据,但在文化传承中形成了对特定痣相的规避意识。

值得注意的是,传统理论中存在矛盾性。例如网页34提到鼻唇间的痣可能带来贵人运,但网页1强调鼻侧痣易招小人。这种矛盾提示需结合痣的具体形态(如颜色、凸起程度)综合判断。传统观念中“暗藏痣为吉”的原则(如耳后或发际线内的痣),与现代医学强调的隐蔽部位痣更需警惕摩擦恶变的观点形成有趣对比。

二、现代医学视角下的风险评估

从临床医学角度,痣的良恶性评估需基于ABCDE法则:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6mm(Diameter)、进展变化(Evolution)。网页23明确指出,面部巨大黑毛痣(兽皮痣)的恶变风险达10%,尤其伴随快速生长、破溃时需立即干预。

医学界特别关注易摩擦部位的痣。例如网页43强调,男童鼻翼(兰台廷尉)、耳后等部位的痣可能因眼镜摩擦或抓挠诱发细胞异变。而传统认为需祛除的“夫妻宫痣”(太阳穴附近),在医学上更需警惕其深层血管分布特点——激光治疗可能引发出血风险。这种跨学科视角的冲突,凸显科学评估的重要性。

三、治疗方式的选择与权衡

对于必须祛除的面部痣,现代医疗提供激光与手术两种主流方案。直径小于3mm的浅表痣可采用Q开关激光精准祛除,但网页22强调需经皮肤镜评估确保无恶变倾向。而鼻梁、眼睑等精细部位,显微外科手术能更好控制愈后形态,如网页23展示的扩张器技术案例,通过渐进式皮肤拉伸实现大面积修复。

治疗时机的选择尤为关键。网页43建议,先天性巨痣应在3岁前完成首次评估,青春期前完成治疗。这既符合皮肤再生能力强的生物学特性,又能最大限度减少心理创伤。但需注意,传统观念中“吉痣”(如额中痣)若符合恶变指征,仍应以医学判断优先。

四、护理要点与风险防控

术后护理直接影响愈后效果。网页37提出的“七日干燥法则”(创面避水)与防晒要求,需结合男童活动特点灵活实施。例如采用防水贴膜保护鼻周伤口,同时选择物理防晒剂避免化学刺激。饮食方面,除避免辛辣食物外,应增加锌元素摄入(如贝类、坚果)以促进表皮修复。

长期监测体系的建立不可或缺。建议每半年进行皮肤镜影像比对,重点关注形态变化的“交界痣”。网页38提供的自测口诀“色形变、快就医”可作为家庭观察指南,而特殊部位(如唇周)还需配合口腔科联合检查。

总结与建议

男童面部痣相的管理需融合传统认知与现代医学,建立“评估-干预-监测”三维体系。在文化层面,应理性看待痣相学的象征意义,避免因迷信导致延误治疗;在临床层面,建议开发儿童专用风险评估模型,将摩擦系数、激素水平等参数纳入评估系统。未来研究可探索人工智能皮肤影像分析技术,实现痣相文化符号与生物标记物的跨学科解码,为个性化诊疗提供新范式。

家长在决策时应遵循“三优先”原则:恶变风险优先于美观需求、医学证据优先于民俗说法、儿童心理优先于成人审美。通过建立跨学科会诊机制(如整形外科、皮肤科、心理学联合门诊),最终实现健康管理与文化传承的平衡发展。