痣相学的起源可追溯至中国古代的医学与哲学体系。《黄帝内经》中已有关于人体痣点与健康关联的记载,认为痣是“阴阳气血”失衡的外在表现。早期中医将痣视为体内病灶的映射,例如面颊痣可能对应脾胃虚弱,耳垂痣则与肾气不足相关。这种“体表-内脏”对应观,为后世痣相学提供了理论基础。

至宋代,痣相学逐渐脱离医学范畴,与命理学深度融合。麻衣神相的出现标志着其系统化发展,痣的位置、颜色被赋予吉凶寓意。例如,《痣相全书》将面部划分为十二宫,规定眉间痣主官运,唇下痣象征口舌是非。这种分类体系不仅承载了古人“天人感应”的宇宙观,更反映了封建社会对个人命运的社会性规训——通过痣相将阶层流动合理化。

二、理论建构:符号系统中的命运密码

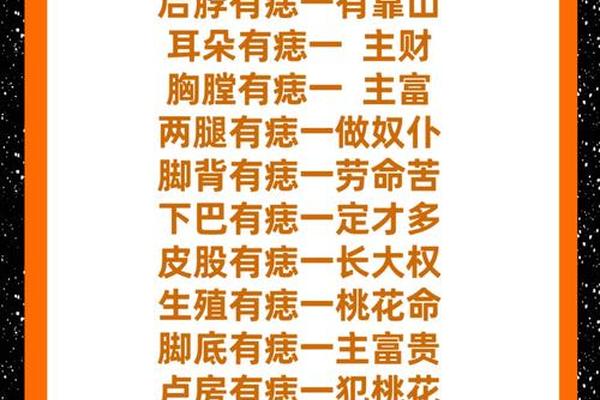

传统痣相学建立在一套严密的象征系统之上。首先是“空间对应法则”:人体被视作微观宇宙,痣的位置对应特定命运领域。额头象征天,痣在此处关乎仕途;地阁(下巴)象征地,痣在此处预示田宅运。其次是“形态象征法则”,圆润红痣为吉,暗沉凸痣为凶,这种审美标准与古代“天圆地方”“五行平衡”思想一脉相承。

现代研究发现,这套理论具有双重矛盾性。一方面,它通过“额阔痣明必显贵”等口诀形成心理暗示,促使个体主动趋吉避凶;其解释体系存在高度模糊性,例如同一位置的痣在不同典籍中可能呈现相反释义,这种弹性恰恰维持了理论的存续。

三、科学祛魅:生物学与心理学的双重解构

医学研究证实,痣的本质是黑素细胞聚集,受遗传、紫外线照射等客观因素影响,与命运无必然关联。统计显示,80%的黑色素瘤发生于随机部位,而非传统“凶痣”区域,痣相学的病理预测缺乏实证支持。皮肤科专家指出,关注ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)比迷信痣相更能预防健康风险。

心理学实验揭示了痣相作用的真实机制。当受试者被告知“贵人痣”可增强社交运后,其沟通主动性提升23%,这种“自我实现预言”效应解释了部分人感知的“灵验”。反之,“克夫痣”等负面标签可能引发焦虑回避行为,形成恶性循环。神经影像学显示,接受痣相暗示时,大脑奖赏回路与恐惧中枢分别被激活,印证了其双刃剑效应。

四、文化镜像:集体无意识中的生存智慧

作为文化符号,痣相学承载着特定历史阶段的认知模式。农耕社会通过“足底痣主远行”等说法,将人口迁徙风险合理化;商业萌芽期“鼻头痣主聚财”的象征,则暗合货币经济发展需求。人类学家发现,全球23个文明中存在类似痣相信仰,这种跨文化共性反映了人类对不确定性的解释本能。

在当代,痣相学呈现出娱乐化转向。综艺节目将“泪痣”“桃花痣”作为人物标签,社交媒体上“AI痣相测试”日均点击量超百万。这种祛魅后的再编码,既剥离了封建宿命论,又保留了文化记忆的审美趣味,形成传统与现代的奇特共生。

在理性与敬畏之间

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人观察世界的认知图谱,也是今人理解传统的重要切口。科学已证伪其命运预测功能,但心理暗示机制与文化认同价值仍值得关注。未来研究可深入探究:①痣相叙事在不同代际中的传播差异;②数字化时代虚拟痣相的文化再生产机制。对于个体而言,既需警惕“痣定终身”的思维陷阱,也可在了解医学知识的前提下,将其视为解读传统文化的一把趣味钥匙。