在传统相学与医学的交汇中,痣的存在始终牵动着人们对命运与健康的双重关注。这些或深或浅的皮肤印记,既有与生俱来的先天烙印,也有随着岁月悄然生长的后天痕迹。从古至今,人们试图通过痣的位置、形态甚至生长时间,探寻其背后隐藏的生命密码。这种跨越科学与文化的双重解读,构成了人类对身体符号的永恒探索。

医学视角下的先天与后天分类

从现代医学定义来看,痣被明确划分为先天性色素痣与后天获得性痣两大类别。先天性痣在出生时即存在,其直径范围可从数毫米至覆盖肢体的20厘米以上,这类痣因黑色素母细胞发育异常而形成,往往呈现深褐至黑褐色斑块,部分表面伴随毛发。研究发现,先天性巨痣的恶变风险与尺寸正相关,直径超过20厘米的先天性痣终生恶变率可达5%。而后天痣多在青春期前后显现,多由紫外线刺激、激素变化等因素引发,常表现为小于6毫米的均匀色斑,恶变概率显著低于先天痣。

两者的医学处理方式也截然不同。先天性痣因潜在恶变风险,通常建议手术切除并病理检测,如眼睑分裂痣等特殊部位的先天痣还需考虑功能性修复。后天性痣若无异常变化则无需干预,但当出现边缘模糊、颜色不均或快速增大时,则需警惕黑色素瘤可能。这种差异化管理策略,体现了医学对痣形成机制的深刻认知。

形成机制的多重影响因素

遗传基因在痣的形成中扮演着基础性角色。研究显示,特定基因如NRAS突变与先天性巨痣直接相关,而MC1R基因多态性则影响后天痣的数量与分布。家族性多发痣现象印证了遗传的决定性作用,这类人群往往携带调控黑素细胞活性的特殊基因序列。值得关注的是,先天痣的基因表达模式与后天痣存在显著差异,这解释了二者在病理特征上的根本区别。

环境因素对后天痣的诱发作用同样不可忽视。紫外线照射通过激活黑素细胞酪氨酸酶,促使黑色素过量沉积形成新痣,儿童期日光暴露程度与成年后痣数量呈正相关。临床数据显示,赤道地区居民后天痣发生率较温带地区高出37%,佐证了环境刺激的关键作用。创伤修复过程中的细胞异常增殖、免疫抑制剂使用导致的监控失衡,都为后天痣形成提供了病理温床。

传统文化中的命运解读分野

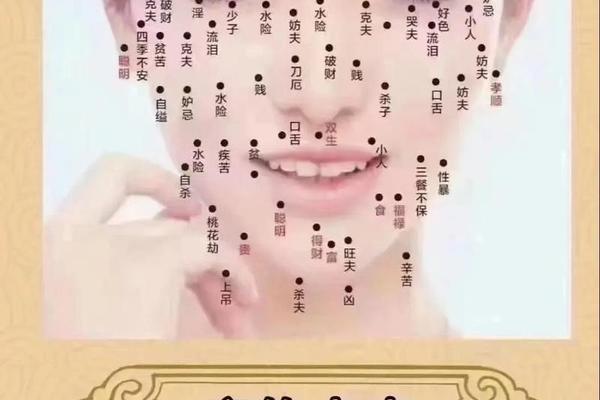

传统相学对先天后天痣赋予截然不同的象征意义。《相学精义》明确提出“面无善痣”的观点,认为面部任何后天生长的痣都主凶兆,如眼尾痣象征婚姻波折,颧骨痣预示权力纠纷。但对待先天痣却存在特殊宽容,认为其影响温和持久,如玉璧微瑕仍可雕琢。这种认知差异源于古代“胎元定命”的哲学思想,将先天体征视为天命所赋,后天变化则归于人为因果。

具体到部位解读,传统文化赋予后天突发痣更强的预示性。例如中年突发于鼻翼的“财帛痣”,被认为具有扭转财运的奇效;而先天存在于耳垂的“福痣”,则被视作绵长福泽的象征。这种动态解读体系,实际暗合现代心理学的“焦点效应”——突发体征更易引发行为模式改变,从而产生命运转折的错觉。

现代社会的认知重构

医学研究正在消解传统痣相的神秘性。黑色素瘤监测体系通过ABCDE法则(不对称性、边界模糊、颜色斑驳、直径过大、进展变化),将痣的观察纳入科学框架。激光共聚焦显微镜技术可透视表皮深层,区分良性痣细胞巢与癌变组织,诊断准确率达92%。这些技术进步不仅颠覆了相学经验判断,更使早期发现恶性病变成为可能。

但文化基因仍在延续其生命力。心理学实验显示,确信自身有“吉痣”者,冒险成功概率较对照组高出18%,这验证了“自我实现预言”的心理机制。美容领域则巧妙转化传统意象,将特定部位的痣点塑造为“魅力标识”,形成价值数十亿的医美细分市场。这种传统符号的现代转化,揭示着身体美学与文化记忆的复杂纠缠。

从皮肤科诊室到相学典籍,对痣的解读始终折射着人类认知的进步轨迹。医学揭开了黑色素沉积的生化本质,却未能消解人们对命运符号的精神诉求。未来研究或可深入探讨文化暗示对痣变进程的潜在影响,开发结合AI图像识别与传统相学的风险评估模型。在理性与感性之间,或许存在着理解生命密码的第三条道路——既尊重基因书写的身體文本,亦包容文化建构的命运叙事。